【完全ガイド】外でしかトイレをしない犬を室内トイレに慣らす方法|原因・改善ステップ・実例つき

外でしか排泄しない愛犬を、少しずつ室内でも安心してできるようにするための具体的手順。行動学・心理・実例をもとに徹底解説します。

第1章|「外でしかトイレをしない」─多くの飼い主が抱える悩み

犬を飼っている方なら、一度はこんな経験があるかもしれません。

「うちの子、外じゃないとトイレをしてくれないんです…」

晴れた日はまだいい。雨の日、台風の日、雪の降る夜──。

どんな天候でも愛犬が「トイレに行きたい」と訴えれば、飼い主は傘を差し、懐中電灯を持ち、時にびしょ濡れになりながら外へ出ます。それが“日常”になっているご家庭も多いでしょう。

最初のうちは「元気で外好きな子だな」と思っていても、季節が変わり、生活リズムが変化していくうちに、「どうして家ではしてくれないんだろう」と悩む時期が訪れます。

実は、「外でしかトイレをしない犬」は決して珍しくありません。

犬の行動心理や習慣をひもといていくと、この行動にはいくつかの明確な理由があるのです。

そして、その原因を理解すれば、改善の道は必ず開けます。

本記事では、

- なぜ犬が外トイレ派になるのか

- どんな心理・本能が関わっているのか

- 室内トイレに慣れさせるための現実的ステップ

を、行動学・トレーニング・生活環境の3つの視点から詳しく解説します。

また、中盤では筆者の実体験──

元野犬の「外トイレ派」あられと、完璧な両刀派で「室内もばっちり」しんのすけ──

それぞれの実例も紹介しながら、現実的なアプローチを考えます。

どんな犬でも、どんな飼い主でも、少しずつ寄り添えば「外だけじゃない安心」が作れます。次章ではまず、「なぜ犬は外でしかトイレをしなくなるのか」、その行動の根本的な原因を見ていきましょう。

外でしかトイレをしない犬には、いくつかの特徴があります。

- 習慣化

子犬の頃から外でトイレをするように教えられてきた場合、これが完全に習慣化されていることが多いです。 - 清潔志向

犬は基本的に清潔好きな生き物です。室内でのトイレを嫌がり、外で済ませたいと思う傾向があります。 - 環境の影響

家の中でトイレの匂いが残るのを嫌がる犬や、外での散歩の時間がトイレタイムと結びついている場合もあります。 - マーキング行動

特にオスの犬に多いですが、外でマーキングをすることがトイレ行動と結びついている場合があります。

第2章|なぜ犬は外でしかトイレをしなくなるのか?

─本能・習慣・環境の三重構造を読み解く

「家の中では絶対にしない」「外の草の上でしか落ち着かない」。そうした“外トイレ派”の行動には、いくつかの明確な原因があります。この章では、犬が外でしか排泄しない理由を5つの視点から整理してみましょう。

2-1. 習慣化の影響──「正しい行動」として覚えてしまう

最も多い理由が、習慣の固定化です。犬は非常にパターンを好む動物で、「いつ・どこで・どう行動するか」を毎日のルーティンとして覚えます。

たとえば、子犬のころに飼い主が「散歩中に排泄したら褒める」ことを繰り返していると、犬は次のように学習します。

「外で排泄する=正解、褒められる行動」

これが毎日続けば、犬にとっては「トイレ=外」が当たり前になってしまいます。つまり、しつけの成功が、逆に“外限定”の習慣を作ってしまったということです。

犬の学習は“繰り返し”によって定着します。1つのルールを1年以上守り続ければ、それは強固な習慣になります。このため、「外派の犬を室内トイレに慣らす」には、いわば“学び直し”が必要なのです。

2-2. 清潔本能──「巣を汚さない」という生き物の原則

犬は非常に清潔好きな動物です。寝床や食事の場を汚すことを強く嫌います。この行動は、祖先であるオオカミに由来します。

オオカミは巣穴の中で排泄をしません。巣を清潔に保ち、匂いで天敵に見つからないようにするためです。現代の犬もこの本能を受け継いでおり、「自分の巣(=家)を汚したくない」という感情を持っています。

その結果、犬によっては「家で排泄すること=汚す行為」と感じ、外に出るまで我慢するようになります。特にメス犬や神経質な犬に多い傾向です。

2-3. 匂いと環境の影響──“トイレスイッチ”は鼻が決める

犬にとって、トイレのタイミングを決める最大の要素は“匂い”です。外の空気、土の香り、草の感触、他の犬のマーキング──それらが複合的に作用して「ここで排泄してよい」と判断します。

つまり、外の環境そのものがトイレのスイッチになっているのです。

逆に、室内は無臭で平らな床。外のような“情報”がないため、犬の嗅覚にとって「トイレ場所」と認識しにくいのです。これは特に、日常的に散歩中にしか排泄していない犬に顕著です。匂いのない室内=トイレ場所ではない、と感じてしまいます。

2-4. 過去の“叱られ体験”──恐怖による回避学習

外トイレ派の中には、過去に室内で排泄して叱られた経験がある犬もいます。犬は非常に記憶力が良く、「どこで何をして怒られたか」を長く覚えています。

もしも子犬のころに粗相をして、「ダメ!」と強い口調で叱られたことがあるなら、犬は「室内で排泄=怒られる」と学習してしまいます。この場合、外でしかしないのは“安全策”なのです。

こうなると、犬は「室内で我慢」「外で安心」という構図を形成します。この記憶を上書きするには、「室内でも安心・褒められる」という体験を根気よく積み重ねるしかありません。

2-5. マーキング行動──オス犬に多い“社会的トイレ”

オス犬の外トイレは、単なる排泄ではなく「社会的メッセージ」であることも多いものです。おしっこを通じて「ここは自分の縄張りだ」と示す行動──それがマーキングです。

特に思春期以降のオス犬は、以下の行動を繰り返します。

- 他の犬の尿を嗅ぐ

- 上から自分の尿をかける

- 同じ場所で何度も少量ずつ排泄する

この場合、「外=他の犬と交流する場所」でもあるため、室内トイレの必要性を感じづらくなります。

2-6. まとめ:外トイレは“自然な結果”であり、“しつけの失敗”ではない

外トイレ派になること自体は、しつけのミスではありません。むしろ犬の本能・習慣・環境が自然に作り上げた行動パターンなのです。

大切なのは、「なぜこの子は外でしかできないのか?」を見極めること。理由を特定できれば、解決策は必ずあります。次章では、この“外派”の行動がもたらすデメリットと、なぜ室内トイレを覚える必要があるのかを、現実的な視点から見ていきましょう。

第3章|外トイレ派が抱えるリスクと、室内トイレ習得の必要性

──「外じゃなきゃダメ」が、いつか犬を苦しめる日が来る

「外でトイレしてくれると掃除がラクでいい」

確かに、そう感じる瞬間もあるでしょう。室内が汚れず、においも残らない──。

しかしその一方で、“外でしかできない”という状況は、犬と飼い主の暮らしに大きな制約をもたらします。ここでは、見過ごされがちな外トイレ派のリスクを、5つの視点から考えてみましょう。

3-1. 悪天候、夜間、災害時の深刻な不便

外トイレ派の犬にとって、天候は直接的な障害です。

豪雨、雪、台風、真夏の猛暑──。人間でさえ外出を控えたくなる日でも、犬は我慢できません。

飼い主が「行けない」と判断した場合、犬は家の中でひたすら排泄を我慢します。その結果、膀胱炎や尿路結石などの泌尿器疾患を引き起こすこともあります。

また、災害時はさらに深刻です。

地震や避難生活の最中に、外に出られない状況が続くと、外トイレ派の犬は強いストレスを感じ、食欲不振や嘔吐、下痢などの体調不良を起こすことがあります。

避難所では衛生面の理由から外出が制限されるケースも多く、「トイレができない」ことが命のリスクにつながることさえあるのです。

3-2. 飼い主の体調不良・高齢化による負担

外トイレ派の犬は、飼い主の体調や生活リズムに依存します。発熱やケガ、仕事の多忙、家族の介護──。「今は外に出られない」という日が、誰にでも訪れます。

それでも犬は我慢してしまう。「お散歩=トイレ」という習慣が強い子ほど、室内では出さないのです。

特に一人暮らしの飼い主さんや高齢者の場合、夜中や悪天候時の外トイレは転倒・事故の危険もあります。“愛犬のため”が“飼い主の危険”につながってしまうこともあるのです。

3-3. 老犬・病気の犬には過酷な選択

若いころは元気に外へ行けた犬も、年齢を重ねると足腰が弱り、外まで歩くのが難しくなります。シニア犬の中には、外へ出る途中で我慢できなくなり、自分を責めるような表情をする子もいます。飼い主としては「怒っていないのに落ち込む犬の姿」がつらく感じられるでしょう。

また、持病で運動制限がある犬や、術後で安静が必要な犬も、外トイレが習慣化していると大きなストレスを感じます。

“年を取っても安心して排泄できる環境”を作ることは、介護の第一歩。それを可能にするのが、室内トイレの習得なのです。

3-4. 預かり先やペットホテルでのトラブル

旅行や出張、通院などでペットホテルに預けるとき、「外トイレしかできません」と伝えると、受け入れを断られることがあります。

多くのホテルや病院では、衛生管理のため室内トイレに慣れている犬が前提です。そのため、外でしかできない犬はストレスで食欲が落ちたり、何日も排泄しないまま過ごしてしまうこともあります。

トリミングや動物病院の入院時にも同様です。室内でできるかどうかは、“預けやすさ”と“安心度”に大きく影響します。

3-5. 排泄の我慢による健康リスク

犬が排泄を我慢する時間が長くなると、以下のようなリスクが高まります。

- 膀胱炎

- 尿結石

- 腎臓への負担

- 慢性的なストレス反応

特にメス犬では、膀胱炎が慢性化すると再発を繰り返す傾向があります。「我慢グセ」は見過ごせない健康問題なのです。

3-6. 外トイレ派がもたらす“精神的ストレス”

実は、外トイレ派の犬にとってもストレスは大きいのです。外出できない状況が続くと、「トイレをしたいのにできない」という葛藤が生まれます。この状態が長く続くと、ソワソワと落ち着かなくなったり、吠えたり、物をかじったりと、行動面に変化が見られることもあります。

つまり、「外でしかできない」というのは、犬自身にとっても不自由な状態なのです。

3-7. 室内トイレを覚えることのメリット

一方で、室内トイレができるようになると、犬と飼い主の生活が一変します。

- 天候に関係なく安心

- 災害時や通院時にも対応できる

- 飼い主の外出が減ってもストレスがない

- シニア期の介護がスムーズ

- 預け先でのトラブルがなくなる

「外派をやめる」ことではなく、「どちらでもできるようにする」ことが最も理想的な形です。外でも中でもできる犬は、精神的にも安定しています。

3-8. 室内トイレの習得は“生活の保険”

トイレの再トレーニングは、ただの行動修正ではありません。「もしもの時の安心」を手に入れるための生活の保険です。

外でしかしない、というのは犬にとっても“選択肢が1つしかない状態”。「どちらでもできる」ようにしてあげることは、犬の幸せを広げる優しさでもあります。

次章では、

👉 第4章|外トイレ派を直すための基本方針──“習慣”を“信頼”に変えるアプローチ

として、実際にトレーニングを始める前の考え方・準備・心構えを解説します。

第4章|外トイレ派を直すための基本方針

──“習慣”を“信頼”に変えるアプローチ

トイレトレーニングというと、「方法」や「手順」にばかり目が行きがちです。しかし、外トイレ派を室内に慣らす際に最も重要なのは、考え方の軸を変えることです。

犬の行動は「しつけ」ではなく「信頼」によって変わります。飼い主が焦ったり、叱ったりすれば、その不安は犬にも伝わり、逆効果になります。まずは、犬の心理を理解し、飼い主自身が“整える”ことから始めましょう。

4-1. 外トイレ派は「問題」ではなく「学び直しが必要な行動」

まず前提として知っておきたいのは、「外でしかトイレをしない=悪い行動」ではない、ということです。それは犬が怠けているのでも、反抗しているのでもなく、ただ“学習した通りに行動している”だけなのです。

つまり、これは“問題行動”ではなく“習慣の偏り”。一度正解だと覚えた行動を、別の形で上書きする必要がある──それが外トイレ派の再トレーニングの本質です。

犬は学習能力が非常に高い動物です。「今まで外でしてきたけど、これからはここでしていいんだ」と理解できれば、行動は必ず変わります。

4-2. 叱らない、焦らない、比べない

トイレの再トレーニングで最も多い失敗が、「叱る」「焦る」「比べる」の3つです。

●叱る

犬は叱られると「排泄そのものが悪いこと」と誤解します。その結果、隠れて排泄したり、我慢して体調を崩すようになります。

●焦る

外派から室内派への移行には、数週間から数か月かかります。焦ると飼い主の表情が変わり、犬が緊張して排泄をためらうようになります。

●比べる

「○○ちゃんは家でもできるのに、うちはダメ」と思ってしまうと、犬への接し方が無意識に変わります。犬はその微妙な“温度差”を敏感に感じ取ります。

トイレトレーニングは「勝負」ではなく「共育(ともに育つ)」です。焦らず、失敗も過程のひとつとして受け入れましょう。

4-3. 成功のカギは「環境づくり」にある

トレーニングは“教える”より“整える”が先です。犬が安心して排泄できる空間を作ることが、成功への近道になります。

環境づくりのチェックリスト

- 人の出入りが少ない静かな場所

- 床が滑らず足元が安定している

- エアコンや換気扇の音がしない

- トイレの近くに寝床や食器を置かない

- 匂いが残らないようこまめに消臭

犬にとってトイレは「安心して無防備になれる場所」です。“見られても落ち着ける”より、“ひとりになれる安心”を優先してあげましょう。

4-4. 「匂いで覚える」犬の特性を生かす

犬は嗅覚の動物です。トイレを認識するのも、目ではなく“鼻”で行っています。

そのため、外で排泄したときに軽くティッシュなどで尿の匂いを取り、それをペットシーツにこすりつけておくと、「ここにも自分の匂いがある=ここもトイレ」と理解しやすくなります。

これは単なる“誘導”ではなく、犬の嗅覚記憶を利用した「自然な橋渡し」です。外の匂いと室内の匂いをつなぐことで、心理的な抵抗を減らせます。

4-5. 褒め方のルールを統一する

犬にとって最大のご褒美は、飼い主の笑顔と声です。トイレ成功時は、「今!」のタイミングで大げさに褒めてあげましょう。成功直後に、

「いい子だね!」「上手にできたね!」

(そして、小さな無添加おやつをポン)

これが黄金パターンです。3秒遅れると犬は「何を褒められたのか」を理解できません。正しいタイミングでの褒め方は、どんなトレーニングより効果があります。

4-6. 外トイレを“禁止”ではなく“卒業”として扱う

外トイレ派を室内トイレに慣らす際に大切なのは、「外を否定しない」ことです。犬にとって外での排泄は“安心の象徴”。それを突然奪ってしまうと、不安や混乱が生まれます。

はじめのうちは「外でもOK、でも家でもOK」にして、徐々に「家のほうが褒められる・報酬がある」方向に導きましょう。外を禁止するのではなく、自然に室内の魅力を高めていく。これが最もストレスの少ない移行方法です。

4-7. トレーニング期間の“飼い主の心構え”

トイレトレーニング中は、飼い主の感情の起伏をできるだけ抑えましょう。犬は人間の表情・声・姿勢から感情を読み取ります。

- 成功したとき:笑顔で大げさに褒める

- 失敗したとき:静かに片付けて、何も言わない

この一貫性が信頼を作ります。「トイレは叱られない」「成功すると嬉しい」──犬がそう感じた瞬間から、行動は変化を始めます。

4-8. 「信頼」は最大のトレーニングツール

どんな優れたスプレーやグッズよりも、犬にとって一番の学習材料は飼い主の態度です。

飼い主が落ち着いて接すれば、犬も安心します。犬が安心すれば、排泄は自然と出ます。排泄がスムーズに出るようになれば、トイレトレーニングは一気に進みます。

つまり、トイレトレーニングの本質とは──

「排泄場所を教えること」ではなく、「ここなら安心してもいい」と犬に伝えること」なのです。

次章では、いよいよ実践パート。

👉 第5章|外トイレ派を室内トイレに慣らす具体的ステップ

として、実際の手順・期間・成功のコツを具体的に紹介します。

第5章|外トイレ派を室内トイレに慣らす具体的ステップ

──3段階で“外限定”から“室内でもOK”へ

外トイレ派を室内トイレに切り替えることは、単なる「場所の変更」ではなく、「心理の再構築」です。

犬に「家の中でも安心してしていいんだ」と感じてもらうこと。これがゴールになります。

そのための方法は、大きく分けて 3段階(準備期・移行期・定着期) です。ここでは、その全プロセスを、実際の行動例を交えながら解説します。

【第1段階】準備期(1〜2週間)

──「安心できるトイレ空間」を整える。まずは、犬が落ち着いて排泄できる環境を作ることから。

これはトレーニング以前の“前提条件”です。

① トイレの場所を決める

最初に決めたトイレ場所は、絶対に変えないこと。犬は“場所で覚える”動物です。

位置をコロコロ変えると混乱してしまいます。

おすすめの場所は以下の条件を満たすところです:

- 人の通りが少なく静か

- 照明が明るすぎない

- 空調の風や音が直接当たらない

- 床が滑らない

- 寝床・食事スペースから離れている

たとえば、リビングの隅、廊下の端、または玄関近くなどが適しています。

② トイレの形を工夫する

室内トイレは「囲い」がある方が成功率が上がります。犬は囲われた空間を“巣”と認識しやすいため、落ち着いて排泄できます。

- 小型犬:サークルやL字フェンス付きトレー

- 中型・大型犬:ペットシーツを広めに敷く+部分的に囲う

トイレトレーの下に滑り止めマットを敷くと、足元が安定して安心感が高まります。

③ 外トイレの匂いを移す

外で排泄した後、ティッシュやペットシーツに尿を少し染み込ませ、それを室内トイレの上に軽くこすりつけます。これで「ここも自分のトイレ」と認識しやすくなります。

犬は嗅覚で場所を覚えるため、匂いの“橋渡し”が非常に効果的です。最初の1週間は、この匂い誘導を根気よく続けましょう。

【第2段階】移行期(2〜6週間)

──「外よりも室内の方が安心で褒められる」と学ばせる

ここからがトレーニングの本番です。外トイレの習慣を少しずつ減らし、室内トイレへの成功体験を積み上げます。

① 排泄のタイミングを見極める

犬が排泄したくなるタイミングは比較的一定です。

- 朝起きた直後

- 食後15〜30分後

- 昼寝や遊びの後

- 興奮状態が落ち着いたとき

- 散歩前後

この時間帯に合わせて、室内トイレに誘導し、「トイレ」「ワンツー」など、毎回同じ言葉をかけてください。この“合図”は、後々どんな環境でも排泄を促せる大切なキーワードになります。

② 成功した瞬間を逃さず褒める

トイレ成功後、3秒以内に褒めるのが鉄則です。犬は時間が経つと「何を褒められたのか」がわからなくなります。

「上手!」「えらいね!」と笑顔で声をかけ、無添加のおやつを一粒与えましょう。

褒めるポイントは「終わった瞬間」。排泄の最中に声をかけると驚いてやめてしまう場合があるので注意です。

③ 外トイレ後のご褒美は“なし”

室内トイレ成功時にはご褒美。外トイレ成功時には“無反応”。これを続けることで、犬は「室内の方が得」と自然に学びます。

行動心理学で言う「報酬の差別化」です。叱る必要は一切ありません。「どちらを選んだ方がうれしいか」を静かに教えるのがポイントです。

④ 外トイレを徐々に減らす

いきなり外トイレを禁止するとストレスになります。次のような段階を踏んで減らしていきましょう。

- 外では排泄してもいいが褒めない

- 外トイレの時間を短くする(排泄前に切り上げる)

- 雨の日・夜間は“外出せずに誘導”を試す

- 成功率が上がったら「外トイレなしの日」を週1日設ける

こうして「外→半屋内→完全室内」へ移行します。

⑤ 夜間・悪天候の“緊急トイレ”を利用する

玄関・ベランダ・軒下など、“外っぽい空間”を一時的なトイレゾーンにするのも効果的です。外派の犬にとって、「屋根のある外」は心理的ハードルが低く、室内への橋渡しとして最適です。

【第3段階】定着期(6週間〜)

──「トイレ=安心の習慣」にする

トイレの再トレーニングで最も重要なのが、定着化です。1度できても、環境やストレスで後戻りすることがあります。定着させるには、“失敗しても崩れない土台”を作ること。

① 成功率7割で「習慣化」の兆し

7割成功できるようになったら、犬の中で「家=排泄OK」が定着し始めています。

この段階で、以下のことを守ることで習慣が安定します。

- トイレを動かさない

- シーツを常に清潔に保つ

- 成功ごとに褒め続ける

② 失敗しても無反応でOK

トイレの失敗は“情報”です。叱らずに、「どんな条件で失敗したか」を観察してください。

- トイレの位置が落ち着かなかった?

- シーツの匂いが薄くなった?

- 外トイレ時間が減りすぎた?

原因がわかれば、再調整すればよいだけ。一歩後退も、次の成功への準備です。

③ 飼い主が褒めるのをやめないこと

一度できるようになると、「もう大丈夫」と思って褒めなくなりがちですが、犬は“褒めが消えると行動も薄れる”傾向があります。成功を維持するためには、少なくとも数か月は続けて褒めてください。

行動が定着したあとも、時々サプライズでおやつを与えると効果的です。

コラム:トイレ成功率を上げる“空気づくり”

- 飼い主が見守りすぎると、犬が落ち着けない

- 見ていないと不安な犬は、少し離れて静かに応援

- 音楽や生活音が強いと排泄を中断することも

犬が「リラックスして無防備になれる空間」を感じたとき、トイレは最もスムーズに成功します。

これで、トレーニングの実践ステップが完了です。

次章では、いよいよ“実際の体験”──

👉 第6章|実例紹介:マロンちゃんの「できるようになった記録」をお届けします。

第6章|実例紹介:マロンちゃんの「できるようになった記録」

──焦らず、叱らず、“安心”を重ねて変わった一頭の物語

外でしかトイレをしない犬を、室内トイレに慣れさせる──。これは、多くの飼い主が「理屈ではわかっても、実際は難しい」と感じるテーマです。

ここで紹介するのは、そんな悩みを抱えていた雑種犬のマロンちゃん(♀・推定5歳)と、飼い主のHさんご夫妻の実例です。外トイレ一筋だったマロンちゃんが、どうやって少しずつ「室内でもできる」ようになったのか。その過程には、どんなに慎重な犬でも前進できるヒントが詰まっています。

6-1. 雑種犬マロンちゃん:頑固なまでの清潔志向

マロンちゃんは、保護団体を通じて迎えられた雑種の中型犬です。野外で暮らしていた期間が長く、「巣(家)を汚さない」という本能が非常に強いタイプでした。

Hさんによると、家の中では絶対に排泄しない。雨の日も雪の日も、トイレのために外に出なければならず、台風の夜でも玄関でうろうろしながら我慢を続ける姿が見られたそうです。

「家を汚したくないという気持ちが強いんです。だから怒ることなんてできなくて、ただ見守るしかありませんでした」(Hさん)

つまり、マロンちゃんにとって外で排泄することは“マナー”であり誇りでした。その律儀さゆえに、室内トイレの導入はとても難しいものでした。

6-2. 飼い主が立てた方針:「外をやめさせない」から始める

Hさん夫妻が最初に決めたことは、「外トイレを禁止する」のではなく、“家でもできる選択肢を増やす”ことを目標にするという方針でした。

「外は外でそのまま続けてもいい。でも、もしもの時に“家でもできる”ようにしておこう」―この柔軟な考え方が、マロンちゃんの成功につながっていきます。

6-3. 段階的アプローチ:外と室内の“あいだ”から始める

トレーニングは、いきなり室内ではなく“外に近い環境”から始めました。

ステップ①:玄関に中間トイレを設置

まず、玄関にペットシーツを敷いて「中間トイレ」として設定。外で排泄した後、その匂いをティッシュで移して玄関シーツに擦り付けました。最初の数日は近づきもせず、鼻で匂いを嗅ぐだけ。

しかし、1週間ほど経つと、マロンちゃんは玄関のペットシーツを確認するようになったそうです。

「“外っぽい場所”なら警戒が薄れることに気づきました。室内トイレというより、“屋根のある外”という感覚だったと思います。」(Hさん)

ステップ②:匂い誘導+ご褒美をセットで

外トイレ後に匂いを移す作業を続けながら、夜間や雨の日には玄関トイレに誘導して「ここでしてもいいんだよ」と声をかけました。

ある晩、Hさんが就寝中に物音を聞き、玄関に行くと、マロンちゃんが初めてペットシーツを使っていたそうです。

「翌朝、跡を見つけたときは本当に嬉しくて…。その日だけは特別にチーズを多めにあげました(笑)これが、マロンちゃんにとって初めての“室内トイレ成功体験”でした。

ステップ③:外トイレとの併用でプレッシャーを減らす

成功のあとも、外トイレは続けました。外を否定せず、むしろ「どちらでもいい」という空気を保ったことで、マロンちゃんにストレスを与えずに移行を進めることができました。

「外が好きな子に“外はダメ”と言うと、逆に意固地になります。だから、選べるようにしてあげたんです。」(Hさん)

こうして、外と玄関を併用しながら徐々に“室内でもできる”経験を増やしていきました。

6-4. 約2か月後:雷の日に自らトイレを選んだマロンちゃん

トレーニング開始から2か月が過ぎた頃。ある日の夜、雷が鳴り響く中、マロンちゃんが玄関へ向かい、

自らペットシーツの上で排泄をしたそうです。

「その姿を見て、“あ、もう大丈夫だな”って思いました。家の中でも安心してくれるようになったんです。」(Hさん)

以降、マロンちゃんは外トイレも続けながら、夜間や悪天候時は玄関トイレを選ぶようになりました。

“外でも中でもできる柔軟な犬”に変わったのです。

6-5. この事例からわかるポイント

マロンちゃんのトレーニング成功は、特別な方法によるものではありません。むしろ、「叱らず」「焦らず」「強制せず」という基本を丁寧に守った結果でした。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 中間トイレ設置 | 玄関など“外っぽい場所”を選ぶ | 外派の心理的ハードルを下げる |

| ② 匂い誘導 | 外トイレ後の尿の匂いを移す | 「ここも自分の場所」と認識させる |

| ③ ご褒美強化 | 成功時に笑顔+おやつ | 成功体験を強化する |

| ④ 外トイレ併用 | 外もOKにしておく | ストレスを減らす |

| ⑤ 継続的な褒め | 定着後も褒め続ける | 習慣を安定させる |

6-6. 飼い主Hさんの言葉

「最初は“無理かもしれない”と思っていました。でも、犬の方もちゃんと考えてくれているんですよね。私たちが焦らず見守れば、犬は必ず応えてくれるんだと思います。」

マロンちゃんの例は、「外派だから無理」と思われがちな犬でも、“少しずつ”と“安心”を積み重ねることで変わっていけるということを教えてくれます。

6-7. 実例の教訓:トイレトレーニングは「信頼の育て直し」

マロンちゃんのケースを通じて見えてくるのは、トイレの再トレーニングとは「場所を変えること」ではなく、犬との信頼をもう一度育て直すことだという点です。

犬は「ここなら怒られない」「ここは安心できる」と感じた場所でしか排泄しません。だからこそ、焦らず、褒めながら、静かに見守ること。それが、どんな犬にも通じる普遍的なトイレトレーニングの原則です。

次章では、

👉 第7章|トレーニングが進まないときの見直しポイント

として、マロンちゃんのように頑張っても進まないケースで見直すべき要素──環境・タイミング・心理・人間側の対応──を整理します。

第7章|トレーニングが進まないときの見直しポイント

──「できない」ではなく「まだ整っていないだけ」

外トイレ派から室内トイレへの移行は、根気と観察力が必要なステップです。数日うまくいったかと思えば、また外に戻ってしまう──そんな波があるのはごく自然なこと。

失敗を「戻ってしまった」と考えず、「今の環境ではうまくいかない理由がある」と捉えることが大切です。ここでは、よくある“停滞のサイン”と、その改善策を具体的に見ていきます。

7-1. トイレ環境の問題:場所・音・光・匂い

犬は人間が思う以上に環境に敏感です。成功率が低いときは、まず「環境チェック」から始めましょう。

| 問題のタイプ | 具体的な原因 | 改善ポイント |

|---|---|---|

| 音が気になる | 生活音、エアコン、洗濯機、ドアの開閉 | 静かな空間にトイレを設置する |

| 明るすぎる/暗すぎる | 眩しい照明や影の動きが不安 | 柔らかい照明や自然光の場所へ |

| 人の通りが多い | 家族が頻繁に行き来する通路 | 見えにくい隅の位置に移動 |

| 匂いが薄れた/強すぎる | 消臭スプレーの香りが強い、シーツが古い | 匂いを少し残す・無香料を使う |

特に多いのが「音」と「匂い」。人には何でもない環境でも、犬にとっては“落ち着かない”場所であることが多いのです。

7-2. 褒めのタイミングがずれている

犬は「その瞬間の行動」を学習します。もし成功したあとに時間をおいてから褒めていると、

犬は「何を褒められたのか」がわかりません。

🔹理想は、“排泄が終わって3秒以内”に褒めること。

成功したらすぐに「いい子!」と声をかけ、笑顔を見せる。これだけで学習効率が大きく上がります。

逆に、「トイレ中に声をかけて驚かせる」と逆効果になるので注意です。

7-3. トレーニングのテンポが早すぎる

飼い主が思うよりも、犬にとって「習慣を変える」は大仕事です。1週間でできるようになる子もいれば、3ヵ月かかる子もいます。

失敗が続くときは、ステップを飛ばしすぎていないかを確認しましょう。

たとえば:

- 外トイレ→いきなり完全室内 ✕

- 外トイレ→玄関→室内 ◎

また、トイレの位置を頻繁に変えるのも混乱のもとです。犬は「ここでしていい」を場所の記憶で覚えるため、位置の安定は最重要です。

7-4. トイレの素材や形が合っていない

意外な盲点が「足元の感触」です。外で草の上や土の上にしていた犬は、ツルツルしたペットシーツの感触を“地面ではない”と感じることがあります。

その場合は:「外の地面に近い質感」を再現してあげましょう。

- ペットシーツの下に人工芝マットを敷く

- 広めのトイレトレーを使う

- 縁を少し立てて“囲い感”を出す

7-5. 飼い主の表情・声・雰囲気

犬は言葉よりも「声のトーン」「顔の表情」を読み取ります。もし飼い主がイライラしていたり、がっかりした顔をしていると、犬は「排泄そのものが悪いこと」と誤解してしまいます。

✅ 成功しても失敗しても、声のトーンを変えず、静かに対応すること。

失敗しても叱らず、無言で片付ける。そして成功したら笑顔で褒める。この一貫性が、犬の安心を育てます。

7-6. 「外に出られないストレス」が影響している

外トイレ派の犬は、トイレと散歩が強く結びついています。つまり「外に行く=排泄の時間」だけでなく、「外に行けない=ストレス」とも感じている場合があります。

この場合、トイレトレーニングと並行して、室内遊びやスキンシップの時間を増やしましょう。

「外に出られない=つまらない」を減らすことが、トイレ成功率の安定にもつながります。

7-7. それでも進まない場合は専門家の力を借りる

2〜3か月続けても成果が見られない場合、トレーナーや行動カウンセラーへの相談をおすすめします。

外トイレ派の背景には、例えば以下のような個体ごとの深い理由が隠れていることもあるからです。

- 強い恐怖体験(室内で叱られた記憶)

- 匂いへの過敏反応

- トラウマ的なストレス反応

専門家に環境動画や生活パターンを見てもらうと、「排泄環境の微調整」だけで解決するケースも多いです。

7-8. 再確認:焦らず、一歩ずつでいい

トイレトレーニングは“完璧”を目指すものではありません。理想は、犬がどんな状況でも「自分で落ち着いてできること」。一歩前進、半歩後退──それを繰り返しながら、犬の心が少しずつ柔らかく変わっていきます。

「失敗」は、うまくいかない方法が一つ見えただけ。トレーニングは、犬と飼い主の信頼を深める時間です。

次章では、いよいよ締めくくり。

👉 第8章|トイレトレーニングを支える補助アイテムと実践ケア

として、成功を後押しするグッズ・環境整備・ご褒美選びのコツを紹介します。

第8章|トイレトレーニングを支える補助アイテムと実践ケア

──“道具の力”で、犬も飼い主もストレスフリーに

外トイレ派の犬を室内トイレに慣らす過程では、飼い主の根気と褒め方だけでなく、適切なグッズ選びが成功のカギになります。ここでは、実際にトレーナーや経験豊富な飼い主が推奨する「実用アイテム」とその使い方を、目的別に紹介します。

8-1. 匂いで誘導する「トイレトレーニングスプレー」

外トイレ派の犬にとって、最初のハードルは「ここがトイレだとわからない」こと。そのため、匂いで誘導できるトイレトレーニングスプレーは非常に有効です。

🔸使い方

- ペットシーツの中央に1〜2回スプレーする。

- 犬をその場所に連れていき、「トイレ」など決まった合図をかける。

- 匂いを嗅いで座ったり、興味を示したら静かに待つ。

この“嗅覚スイッチ”が入ると、外トイレ派の犬でも自然に排泄行動をとりやすくなります。

💡選ぶポイント

- 無香料・無添加タイプ(強い人工香料は逆効果)

- フェロモン成分入りのものは安心感を与えやすい

8-2. 安心感を生む「囲い付きトイレトレー」

犬は“囲われた空間”に落ち着きを感じます。オープンタイプのシーツよりも、フェンスや壁がある方が成功率が上がります。

🔸効果

- 「誰にも見られていない」という安心感

- 匂いや尿の飛び散りを防ぐ衛生効果

- シーツのずれ防止

💡おすすめ構造

- L字・コの字型の囲い(片面が開いて出入りしやすい)

- 底に滑り止めマットを敷くと安定感アップ

8-3. 成功を強化する「ご褒美おやつ」

行動学的に見て、排泄の成功後に3秒以内に報酬を与えると、学習効果が最大になります。

そのためには、即座に与えられる“小粒タイプ”のおやつが便利です。

💡選び方のポイント

- 一口で食べきれるサイズ

- 無添加・低カロリー(トレーニングは回数が多いため)

- 特別感のある香り(犬が興奮しやすいチーズ・鹿肉など)

成功体験を強化する=ご褒美の質です。トイレ成功後に特別なご褒美を与えることで、「これをしたら褒められる」と記憶が定着します。

8-4. 衛生を守る「高吸収ペットシーツ」

外トイレ派の犬は1回の排尿量が多いため、吸収力の高いペットシーツを使うことが非常に重要です。

💡選ぶ際のチェックポイント

- 厚手タイプ(薄手だと漏れやすい)

- 吸収後に表面が乾く“ドライ構造”

- 消臭機能があるもの

また、匂いを完全に消してしまうタイプではなく、少しだけ自分の匂いが残るタイプの方が再利用しやすい傾向にあります。

8-5. 「失敗しても安心」な環境づくり

トイレトレーニングでは失敗がつきもの。その際に「すぐ片付けられる環境」を整えておくと、飼い主のストレスが減ります。

🔸おすすめアイテム

- 床に防水マット(汚れても洗えるタイプ)

- 匂いを残さないペット用消臭スプレー

- 使い捨て手袋・ウェットティッシュをセットに

「失敗=汚れ」ではなく、「次へのヒント」と捉えられるよう、飼い主がストレスを感じない仕組みを作っておくことが大切です。

8-6. トレーニング補助グッズまとめ

| 目的 | おすすめアイテム | 効果 |

|---|---|---|

| 匂いで誘導 | トイレトレーニングスプレー | 嗅覚でトイレ場所を理解 |

| 安心感 | 囲い付きトイレトレー | 落ち着いて排泄できる |

| 成功強化 | 無添加ご褒美おやつ | 行動を報酬で固定化 |

| 清潔維持 | 高吸収ペットシーツ | 匂い・漏れ対策 |

| 失敗処理 | 防水マット・消臭スプレー | 後始末を簡単に |

8-7. あらしん堂おすすめセット 🐾

あらしん堂では、外トイレ派の犬が安心して室内トイレを始められるよう、「やさしく導くセット」を提案しています。

セット内容:

- 無添加ご褒美おやつ:その1(ころころチーズ)

わんこの大好きなチーズおやつで、小さくて日持ちも良く、ご褒美に使いやすいです。 - 無添加ご褒美おやつ:その2(もぐもぐ豚耳)

インパクトのある薫りでご褒美感が高まります。小さく切ってあげられます。 - 自然由来の消臭・除菌スプレー(care mist!)

穀物を原料とし、安全でありながら消臭効果の高いスプレーです。

👉 あらしん堂オンラインショップを見る

「トイレ成功=幸せ時間」と感じてもらえるように、安心素材にこだわって開発しています。

8-8. 飼い主も“安心できる環境”を

トイレトレーニングは、犬だけでなく飼い主の気持ちも関係します。焦ると声が強くなり、犬が不安になります。飼い主が落ち着いた状態でいられるよう、「褒める空気」を家全体で作ると、犬も安心して学び続けます。

- トレーニング時間を決めて習慣化する

- 成功日をカレンダーに記録する

- 小さな前進を家族で褒め合う

次章では、

👉 第9章|改善にかかる期間と心構え──“焦らない勇気”が結果をつくる

として、外トイレ派から室内トイレへ移行するまでの目安期間と、飼い主のメンタル面の支え方をまとめます。

第9章|改善にかかる期間と心構え

──“焦らない勇気”が結果をつくる

外トイレ派の犬を室内トイレに慣らすのは、「技術」よりも「時間」と「信頼関係」の積み重ねです。

人間にとっては「家でもしてくれたらいいのに」と思うだけのことでも、犬にとっては、自分の生き方やルールを変える大きな出来事です。だからこそ、焦らず、犬のペースに寄り添う姿勢が求められます。

9-1. 平均的な習得期間の目安

トイレトレーニングは犬の性格・年齢・過去の経験によって大きく異なりますが、一般的な目安は次のとおりです。

| 犬のタイプ | 平均期間 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| 子犬(〜6か月) | 2〜4週間 | 学習スピードが早く、成功体験で急成長する |

| 成犬(1〜7歳) | 1〜3か月 | 習慣が固定しており、根気が必要 |

| 老犬(8歳〜) | 3〜6か月 | 体調に配慮しながら、焦らず進める |

| 保護犬・野犬出身 | 3〜9か月 | 環境への安心感が鍵。信頼関係の構築が優先 |

「3日でできた」「半年かかった」──どちらも正解です。

犬のペースを尊重することが、最終的には一番の近道になります。

9-2. “停滞期”は悪いサインではない

トレーニングを続けていると、「一度できたのに、また失敗が増えた」という時期が必ず訪れます。

これは“後退”ではなく、“再確認の段階”です。犬は新しい習慣を定着させる過程で、何度も試行錯誤を繰り返します。失敗を叱らず、静かに片付けて、次の成功を待ちましょう。

✅ 成功を10回重ねるより、

失敗の後に優しく対応することのほうが、犬の信頼は強くなります。

9-3. 飼い主が「頑張りすぎない」ことも大切

真面目な飼い主ほど、うまくいかないと自分を責めがちです。でも、犬の学習は「飼い主の努力量」ではなく、“犬の心の準備”で決まります。

ときには休むことも必要です。数日間トレーニングを中断し、気分をリセットすることで、犬も飼い主も新鮮な気持ちで再スタートできます。

「やらなきゃ」ではなく、「ゆっくりやっていこう」。

この心構えがあるだけで、犬は驚くほどリラックスして取り組めるようになります。

9-4. 成功のサインを見逃さない

外トイレ派の犬が変化を見せるときは、実はさりげない仕草から始まります。

例えば──

- ペットシーツを嗅ぐ時間が長くなる

- トイレの上で座る、寝転ぶ

- トイレ場所に自分から行ってみる

- 排泄のあと、飼い主を見上げる

これらはすべて、「ここが安心できる場所になってきた」というサインです。

この瞬間を見逃さず、褒めてあげることが、「この行動を続けよう」という気持ちを生みます。

9-5. トレーニングを楽しむ工夫

トイレトレーニングは、根気がいる分だけ疲れることもあります。でも、“頑張り”を“遊び”に変える工夫をすると、長く続けやすくなります。

💡工夫の例

- 成功のたびに「ご褒美カレンダー」にシールを貼る

- できた日をSNSで共有する(モチベーションUP)

- 家族全員で「成功おめでとう!」と声をかける

犬にとっても、人にとっても、“楽しい雰囲気の中で進むトレーニング”は成果が出やすいのです。

9-6. 飼い主の忍耐が「信頼」に変わる

排泄という行為は、犬にとってとてもデリケートな行動です。それを人の目の前で行うことは、ある意味で「心を開く行為」でもあります。だからこそ、犬が飼い主の前で安心してトイレをするようになったとき、それは信頼関係の証です。

「やっとしてくれた」ではなく、「やっと安心してくれた」と感じられたら、あなたの努力はすでに報われています。

9-7. 外トイレ派から“どちらでもできる子”へ

目指すべき最終形は、「室内トイレ100%」ではありません。

理想は、“外でも中でもできる柔軟な犬”

状況に合わせてどちらでも排泄できる犬は、どんな環境でもストレスを感じず、健康的に暮らせます。これは、トイレを教える以上に、生きる力(適応力)を育てるしつけなのです。

9-8. 飼い主へのメッセージ

トイレトレーニングは、犬の性格を知る旅でもあります。

「うちの子、こんなふうに我慢してたんだ」

「褒められると、こんなに嬉しそうにするんだ」

──そんな発見が、きっとあるはずです。

焦らず、叱らず、褒めながら。

その先に、犬と飼い主の“深い安心”があります。

🌿 できるようになるまでの時間も、

犬との信頼を育てる大切な時間です。

第10章|まとめ:トイレトレーニングは「信頼関係の再構築」

──“排泄”を通して生まれる、心の絆

犬のトイレトレーニングというテーマは、一見すると「行動の修正」のように見えます。しかし、ここまで読んでくださった方はもうお気づきかもしれません。実際のところ、それは犬と人との信頼を育て直す行為なのです。

10-1. 外トイレ派は「頑固」ではなく「律儀」

外でしかトイレをしない犬たちは、頑固でもわがままでもありません。むしろ、清潔で、誠実で、そして飼い主の期待を裏切りたくないという気持ちが強いのです。

彼らにとって「外で排泄すること」は、家を汚さない・飼い主を喜ばせる・自分のルールを守るという“善意の行動”。だからこそ、その信念を否定するのではなく、

「その気持ちはそのままでいい。でも、もうひとつ安心できる場所を覚えようね」と伝えることが、優しさなのです。

10-2. 叱るより「理解する」ことで変わる

トイレを失敗しても、静かに片付けて、成功したときに心から褒める――。

この繰り返しが「安心していいんだ」という信頼を作ります。

排泄という最も無防備な瞬間に、犬が飼い主を信じて身を委ねられるようになる。

その関係こそが、真のトレーニング成功です。

10-3. 「できる」ことより「安心してできる」ことが大切

外トイレ派の犬を“室内でもできるようにする”目的は、単に「便利にする」ことではありません。

それは、

- 災害や病気の時にも困らないように

- 年を取っても快適に過ごせるように

- 飼い主がいない時も不安にならないように

――そんな“未来の安心”を作るためです。

つまり、トイレトレーニングとは、犬の自立を優しく支えるためのステップなのです。

10-4. トイレトレーニングは“信頼の時間”

トイレを教えることは、犬を変えることではなく、“犬と一緒に暮らす意味”をもう一度見つめ直す時間です。

どんなに時間がかかっても、犬が安心して心を開いてくれた瞬間――それが成功の合図です。

🌼 トイレの成功は、信頼の証。

それは、あなたの優しさと、犬の勇気が生んだ小さな奇跡です。

10-5. そして、これから

外トイレ派の犬を持つ飼い主さんへ。

今日からでも、少しずつ始めてみてください。たとえ1ヵ月かかっても、半年かかっても、

あなたと犬の“信頼”は、確実に育っていきます。

トイレのしつけは、「できる・できない」ではなく、“一緒に進んでいく物語”。

その物語をゆっくり紡ぎながら、犬とあなたの毎日が、ますます穏やかであたたかいものになりますように。

🐾 参考アイテム by あらしん堂

- 無添加ご褒美おやつ:その1(ころころチーズ)

わんこの大好きなチーズおやつで、小さくて日持ちも良く、ご褒美に使いやすいです。 - 無添加ご褒美おやつ:その2(もぐもぐ豚耳)

インパクトのある薫りでご褒美感が高まります。小さく切ってあげられます。 - 自然由来の消臭・除菌スプレー(care mist!)

穀物を原料とし、安全でありながら消臭効果の高いスプレーで

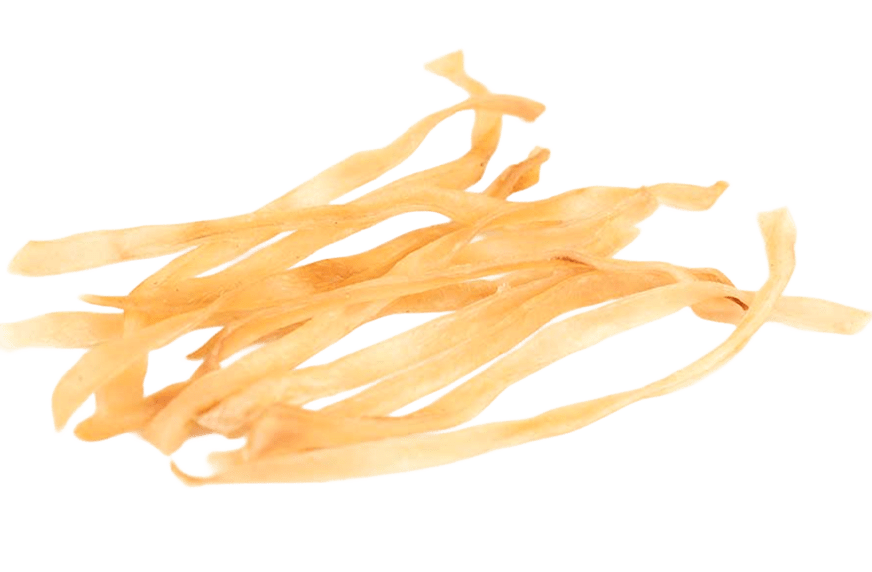

牛乳から水分を除いて固めたものがチーズ。できたチーズの10~14倍の乳が使われますので、それはもう凝縮された栄養の宝庫です。 ピザにケーキに、飼い主さんもチーズに目のない人は多いのでは?愛犬も、とっておきのご褒美レベルで大好きです。人間用のチーズは塩分がとても多いので、犬用チーズキューブをあげてください。一粒一粒が、愛犬に幸せをもたらすでしょう。 ●原材料: 兵庫県産プロセスチーズ プロセスチーズは、ナチュラルチーズを融解して成型したものです。高温加熱によって保存性も増します…

コリコリした触感がクセになる沖縄料理のミミガー、美味しいですよね!愛犬にはもぐもぐ豚耳。豊富なコラーゲン、カルシウムで、しっかり丈夫な骨づくりをしながら、弾力のある嚙みごたえでデンタルケアやストレス解消にも。 ●原材料: 香川県、鹿児島県産の豚耳 ●商品: 厚さ2mm程度のスティック型 柔らかすぎず硬すぎず、ほどよい弾力で噛み応えあり。 ●成分: 粗タンパク質69.8%以上/粗脂肪19.7%以上/粗灰分1.1%以下/水分9.3%以下 カロリー:412kcal/100g ●栄養:コラーゲン、カルシウム、ビタミ…

愛犬のいるおうちには欠かせない消臭・除菌スプレー。 好奇心いっぱいな子はどこでもペロペロするから安全性が気になりますよね。天然由来の原料でなめても安心、目の周りのケアにも使えるケアミスト(care mist!) をお選びください。 ●スプレーボトル入り 容量300ml ●ケアミスト(care mist!) 失敗しちゃったオシッコのお掃除に、お散歩で汚れちゃった愛犬のケア、ブラッシングの時などにお使いいただける消臭・除菌スプレーです。匂いを匂いでごまかすのではなく、臭い成分を中和・抑制し、揮発しないの…

あらしん堂でのお買い物は、他の子も幸せにします!

あなたの“お買い物”が、誰かの“いのち”を救う。

飼い主の愛を失った子たちに、もう一度ぬくもりを。 あらしん堂では、売上の一部を保護犬・保護猫の支援に役立てています。 「命をつなぐお買い物」に、あなたも参加しませんか?