来客やチャイムに吠える犬のしつけ完全ガイド|原因と効果的な対策を徹底解説【保存版】

「無駄吠え」は、根本的には「飼い主と犬との信頼関係」が最も大切であるとお伝えしていますが、今回はさらに一歩踏み込み、特に多くの飼い主さんが悩む 「来客に吠える」「呼び鈴(チャイム)に吠える」 という現象にフォーカスします。

この記事では、犬がなぜ来客やチャイムに過剰に反応するのかを科学的に解説し、根本的な原因理解から実践的なトレーニング法までを詳しくご紹介します。最後には役立つグッズやおすすめのおやつもご提案しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

第1章|犬が来客に対して吠える根本的な原因

1-1. 警戒心と防衛本能

まず第一に考えられるのが、犬の本能的な「警戒心」と「防衛本能」です。犬は人間と共に暮らすようになる以前から群れで生活しており、外敵から縄張りを守ることが生存の基本でした。その名残として、現代の家庭犬にも「自分の家」「自分の群れ(家族)」を守る気持ちが強く残っています。

玄関のチャイムが鳴る、ノックの音がする、見知らぬ人が家に近づいてくる…。これらは犬にとって「縄張りが侵入される危機」として認識されやすいのです。その結果、吠えることで侵入者を威嚇し、追い払おうとします。

特に柴犬、秋田犬、ジャーマン・シェパード、ドーベルマンなど番犬気質を持つ犬種は、防衛本能が強く、来客に吠える行動が顕著に表れることがあります。小型犬でもチワワやミニチュア・ダックスフンドなどは勇敢さと警戒心が強く、体は小さくても「守ろう」とする気持ちから吠えが出やすいのです。

この行動は決して「問題行動」ではなく、犬にとっては自然な自己防衛反応です。しかし人間社会で共に暮らす上では「必要以上に吠え続ける」ことが生活の支障になってしまいます。そのため、飼い主が上手に理解し、制御してあげることが大切です。なります。

1-2. 社会化不足

次に考えられるのが「社会化不足」です。犬は子犬の頃(生後3週〜16週頃)にさまざまな人、音、環境に触れることで「知らないもの」に慣れていきます。この時期に十分な経験を積んでいないと、成犬になってから「知らない人=怖い」「見慣れない音=不安」と認識しやすくなります。

例えば、家族以外の人と触れ合った経験が少ない犬は、来客が現れると「見知らぬ存在が自分のテリトリーに侵入した!」と過剰に反応します。特に小型犬や臆病な性格の犬は、人見知りが強くなりがちです。

また、来客が苦手な犬は「制服を着た人」「帽子をかぶった人」「大きな荷物を持った人」など、外見が普段と違う人に対して強い不安を抱くことがあります。これは人間にとっては些細な違いでも、犬にとっては「普段と違う=危険」と解釈されるからです。

社会化不足による吠えは、恐怖心から来るものなので、ただ「叱ってやめさせる」だけでは逆効果になります。犬はますます「やっぱり来客は怖い」と思い込み、吠えが強化されてしまうのです。

1-3. 退屈やストレス

3つ目の原因は「退屈やストレス」です。犬は本来、1日に2時間以上の散歩や運動を必要とする動物です。しかし現代の生活環境では、運動不足や刺激不足になりがちなケースが多く見られます。

十分に体を動かしていない犬、頭を使った遊びやトレーニングが不足している犬は、来客を「暇つぶし」や「ストレス発散のきっかけ」として利用することがあります。つまり、来客が来るたびに吠えて大騒ぎすることで、退屈を解消しているのです。

さらに、留守番が長い犬や、飼い主とのコミュニケーションが少ない犬は、心の中にストレスが溜まりやすくなります。そこに刺激的なイベント(来客)が起こると、爆発的な吠えにつながるのです。

第2章|呼び鈴(チャイム)に対して吠える原因

来客に吠えるのと同じくらい、多くの飼い主さんが悩むのが 「チャイムに吠える」 という行動です。

「ピンポーン」という音が鳴った瞬間に飛び上がり、激しく吠え立てる…。宅配便や郵便が来るたびに玄関で大騒ぎになってしまうのは、決して珍しいことではありません。むしろ、多くの犬にとってチャイム音は「即座に反応すべき合図」として刷り込まれているのです。

ここでは、犬がチャイムに過剰反応してしまう主な原因を整理していきましょう。

2-1. 呼び鈴と来客を関連づける学習

犬は非常に賢く、日常の繰り返しから素早く「パターン学習」をします。

- チャイムが鳴る → 誰かが来る → 知らない人が家に入ってくる

- チャイムが鳴る → 飼い主が玄関へ行く → 状況が変わる

この一連の流れを何度も経験すると、犬は「チャイム=来客」と強く関連づけます。

その結果、チャイムが鳴るだけで「誰か来た!警戒しなくちゃ!」と即座に吠えるようになってしまいます。実際には誰も来ていない状況(録音したチャイム音を流した場合など)でも、犬は条件反射で吠えてしまうことがあります。

これは「古典的条件づけ」と呼ばれる学習プロセスで、パブロフの犬の実験でも有名です。ベルを鳴らすと餌が出ることを覚えた犬が、ベルの音だけで唾液を分泌するのと同じように、犬は「チャイム=来客」と強く結びつけてしまうのです。

2-2. 突然の音に対する驚きや不安

犬の聴覚は人間の約4倍も敏感で、特に高音や予測不能な音に対して強い反応を示します。

チャイム音は甲高く、しかも突然鳴り響きます。静かな空間に突然「ピンポーン!」と音がしたら、人間でもびっくりしますよね。犬にとってはその驚きが「危険信号」として脳に伝わり、即座に吠えるという行動につながるのです。

さらに、犬は「予測できない出来事」に不安を抱きやすい傾向があります。たとえば:

- 不安傾向が強い性格の犬

- 雷や花火などの大きな音が苦手な犬

- 過去にチャイム音に関連して怖い経験をした犬

このような犬は、チャイム音そのものに過剰な恐怖心を持ち、反射的に吠えることで自分を守ろうとします。

2-3. 家族の行動との関連づけ

チャイムが鳴ると、飼い主は必ず玄関に向かいます。犬はそれを毎回観察しているため、「チャイムが鳴る=家族が慌ただしく動く=特別な出来事」と学習してしまうのです。

犬にとっては「何か大事なことが起きる合図」なので、吠えることでその状況に参加しようとします。これは「興奮による吠え」と言えます。

特に、飼い主がチャイムに慌てて対応する姿を繰り返し見ることで、犬はますます「チャイム=緊張すべき状況」と思い込み、吠えが強化されてしまいます。

2-4. 来客への期待や興奮

吠えが必ずしも「不安」や「警戒」から来るとは限りません。なかには「誰かが来るのが楽しみで吠える」ケースもあります。

例えば:

- 家族や仲良しの友人が訪ねてくる

- 宅配便の人にいつもおやつをもらっている

- 来客があると撫でてもらえる経験を繰り返している

このような犬は「チャイムが鳴る=大好きな人が来る!」とポジティブに学習し、吠えながら玄関へ走っていくことがあります。これは「喜びの吠え」ですが、いずれにせよコントロールできない吠えは問題になりやすいため、適切に対応していく必要があります。

2-5. チャイム吠えの問題点

チャイム吠えを放置すると、以下のような問題が起こりやすくなります。

- 吠え癖が固定化し、改善が難しくなる

- 来客に不快感や恐怖心を与える

- 近隣トラブル(集合住宅などで特に深刻)

- 飼い主が出かけるときの分離不安を助長する

つまり、チャイム吠えは単なる「音への反応」ではなく、犬と飼い主の生活全体に悪影響を及ぼしかねない重要な課題なのです。

第3章|吠え癖を治すための基本的なトレーニング方法

来客やチャイムに吠える行動は、犬にとって自然な本能や学習の結果であることを第1章・第2章で確認しました。しかし、飼い主やご近所との生活を考えれば、必要以上に吠え続けることは避けたいものです。では、どうすれば犬の吠えを和らげ、落ち着いた行動を身につけてもらえるのでしょうか?

ここでは「社会化トレーニング」「呼び鈴に対する慣らしトレーニング」「代替行動を教える」という3つの基本的なアプローチを中心に、具体的な実践方法をご紹介します。

3-1. 社会化トレーニング

社会化とは?

「社会化」とは、犬がさまざまな人、音、環境に慣れ、安心して過ごせるようになるための学習過程を指します。特に子犬の頃(生後3週〜16週)の「社会化期」に経験したことは、その後の性格や行動に大きな影響を与えます。

しかし、社会化期を過ぎても決して手遅れではありません。成犬になってからでも、少しずつ慣らしていけば十分に改善は可能です。

来客に慣れるための方法

- 家族以外の人との接触を増やす

散歩中に近所の人と挨拶する、友人に家へ来てもらうなど、少しずつ「人慣れ」の経験を積ませましょう。 - ポジティブな経験と結びつける

来客があるたびに犬におやつを与えたり、撫でてもらったりすることで、「人が来る=嬉しいことがある」と学習させます。 - 短時間からスタート

最初は数分間、落ち着いた人に協力してもらい、徐々に滞在時間や人数を増やしていきます。

このように、来客を「怖い存在」ではなく「楽しいイベント」として認識させることが、来客吠えの改善につながります。

3-2. 呼び鈴に対する慣らしトレーニング

チャイム音に過剰反応して吠える場合は、音そのものに慣れる練習が効果的です。

- チャイム音を録音

スマホやICレコーダーで実際のチャイム音を録音します。 - 小さな音から慣れさせる

最初はごく小さい音量で再生し、犬が反応しなければすぐにおやつを与えます。 - 徐々に音量を上げる

少しずつ音を大きくし、実際のチャイムと同じ大きさでも落ち着いていられるようにします。 - 実際のチャイムで練習

協力者に玄関でチャイムを押してもらい、犬が吠えなければ褒めてご褒美を与えます。

この方法を繰り返すことで、「チャイム=おやつ」「チャイム=良いこと」と学習し、恐怖や警戒の対象から安心できる刺激へと認識を変えていきます。

3-3. 代替行動を教える

吠える行動を「ダメ!」と抑えるだけでは、犬にはストレスが残り、解決になりません。

大切なのは「吠え以外の行動」を新しく習慣づけることです。

- 座る/伏せる

チャイムが鳴ったら「おすわり」と指示を出し、できたらご褒美を与えます。吠える代わりに落ち着いた行動を選べるようになります。 - サークルやハウスに入る

チャイムが鳴ったら自分のサークルやベッドに行くことをルールにするのも有効です。「安全な場所で落ち着ける」ことを学べます。 - おもちゃを持ってくる

吠えそうになったときにお気に入りのおもちゃをくわえるように教えることで、口を使った別の行動に切り替えられます。

代替行動を教える際は「成功した瞬間に褒める」ことが重要です。犬はタイミング良くご褒美をもらうことで、「次も同じ行動をすれば良い」と学習します。

3-4. トレーニングを成功させるコツ

小さな成功を積み重ねる

いきなり完璧を求めず、少しずつ「吠えなかった時間」を延ばしていきましょう。

一貫性を保つ

家族全員が同じルールで接することが大切です。人によって対応が違うと、犬は混乱してしまいます。

叱らない

吠えたからといって怒鳴ったり罰を与えたりすると、犬はますます不安や警戒心を強め、逆効果になります。

第4章|実践的なトレーニングの流れ

第3章まででご紹介した「社会化トレーニング」「チャイム音慣らし」「代替行動の学習」は、理論としては理解できても「実際にどの順番で、どのように取り組めばいいの?」と疑問を持つ方も多いと思います。

ここでは、来客やチャイムに吠える犬への実践的なトレーニング手順を、ステップごとに整理してご紹介します。日々の生活の中で取り入れられる形に落とし込むことで、無理なく続けられるようになります。

4-1. 環境を整える

トレーニングを始める前に、まずは 犬が安心できる環境づくり を行いましょう。

- 犬専用の居場所を確保する

サークルやベッドなど「ここにいれば安心できる」というスペースを用意します。

来客があるときは、ここに誘導して待機させることで、犬が落ち着きやすくなります。 - 外からの刺激を減らす

玄関が丸見えだと犬の興奮を助長します。視界を遮るパーテーションを置いたり、窓にカーテンをするなど、刺激を減らす工夫も効果的です。 - リードを活用する

来客時に犬が飛び出さないよう、リードをつけて制御できるようにしておきます。

4-2. チャイム音に慣らすトレーニング

犬が最も敏感に反応しやすいのが「チャイム音」です。これを克服することが、来客対応の第一歩になります。

ステップ式トレーニング

- 録音したチャイム音を小さな音で再生する

犬が吠えなければ、すぐにおやつを与えて褒めます。 - 少しずつ音量を上げる

犬が落ち着いていられる範囲で、徐々に音量を大きくしていきます。 - 実際のチャイムで練習する

家族や友人に協力してもらい、玄関でチャイムを押してもらいます。吠えなければ褒めてご褒美を与えます。 - 繰り返し学習させる

この流れを毎日繰り返し、犬に「チャイム音=いいことがある」と認識させます。

4-3. 来客に慣れるための練習

チャイム音にある程度慣れてきたら、次は実際の来客シーンを想定してトレーニングを行います。

- 協力者に来てもらう

信頼できる友人に協力をお願いし、来客役になってもらいます。 - チャイムが鳴ったら犬をサークルへ

「ハウス」や「マット」などのコマンドで犬を自分の居場所に誘導します。できたらご褒美を与えましょう。 - 来客は最初は犬に無関心でいる

犬が落ち着くまで、来客は目を合わせたり触れたりせず、静かに過ごします。 - 落ち着いたら少しずつ交流

犬が吠えずに落ち着いていれば、来客におやつを渡してもらいます。「来客=美味しいものをくれる人」と学習させることがポイントです。

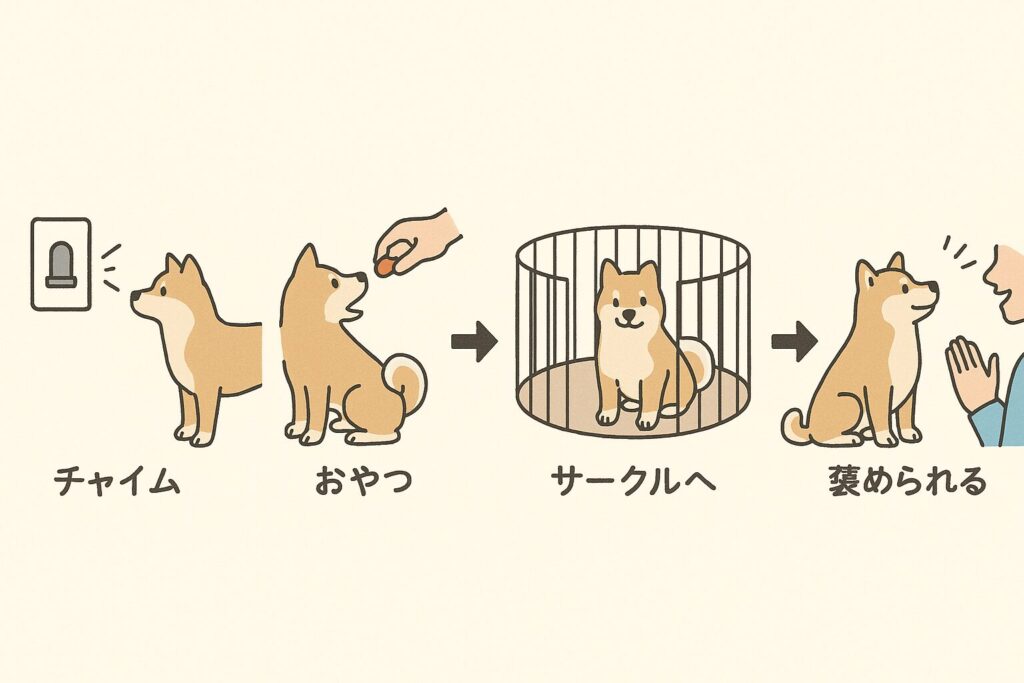

4-4. ルーティン化する

トレーニングを効果的にするためには、 毎回同じ手順で行う ことが大切です。犬は習慣の動物なので、ルーティンが決まると落ち着きやすくなります。

例:来客対応の流れ

- チャイムが鳴る

- 飼い主が「ハウス」と指示

- 犬がサークルに入る

- 落ち着いたらご褒美を与える

- 来客が入室

- 犬が吠えなければさらに褒める

この一連の流れを繰り返すことで、犬は「チャイムが鳴ったら自分はハウスに行く」という習慣を身につけます。

4-5. 注意点と工夫

- 急がないこと

犬が落ち着けるようになるには時間がかかります。数日で完璧にするのは難しいため、焦らず根気強く取り組みましょう。 - 小さな成功を重ねる

吠えなかった一瞬でもしっかり褒めることで、犬は自信をつけていきます。 - 来客にも協力してもらう

トレーニングの成功は飼い主だけでなく来客の協力が不可欠です。犬を驚かせないよう配慮してもらいましょう。

第5章|補助的に役立つ道具やアイテム

来客やチャイムに吠える行動を改善するうえで、基本はあくまでも「トレーニング」と「飼い主との信頼関係」です。しかし、それを補助するための道具やアイテムを活用すると、よりスムーズに成果が出やすくなります。

ここでは、実際に多くの飼い主さんが利用しているおもちゃやフード、サプリメント、便利グッズについて詳しくご紹介します。

5-1. 知育おもちゃ

知育おもちゃは、犬が頭を使いながら遊べるように工夫されたアイテムです。中にフードやおやつを入れて時間をかけて取り出す仕組みになっており、犬の集中力を引き出し、退屈や不安を紛らわせるのに効果的です。

メリット

- 来客時に気を紛らわせることができる

- 自力で問題を解決する達成感が得られる

- 吠えの原因となる「退屈」や「エネルギー過多」を軽減できる

代表的なアイテム

- コング(中にペーストやフードを詰める定番アイテム)

- ノーズワークマット(マットの中にフードを隠して探させる)

- パズル型フィーダー(仕掛けを動かすとフードが出てくる)

知育おもちゃを与えることで、犬は「吠えるより遊ぶことに夢中」になりやすくなります。

5-2. 噛むおもちゃ

犬にとって「噛む」行為はストレス発散やリラックスにつながります。硬めの噛むおもちゃを活用することで、来客時の興奮をそらすことができます。

- ナイラボーンや天然の鹿の骨(角より肋骨の方が安全)など、噛み応えのあるアイテム

- ロープトイ(噛んだり引っ張ったりして遊べる)

「噛む=落ち着く」という習慣を身につけることで、来客に吠える代わりに噛むおもちゃに集中できるようになります。

5-3. ストレス軽減フード・サプリメント

犬の気持ちを落ち着かせるには、食事や栄養のサポートも重要です。

トリプトファン

トリプトファンは必須アミノ酸のひとつで、体内で「セロトニン(幸せホルモン)」の生成に使われます。セロトニンは精神の安定に欠かせないため、トリプトファンが不足すると犬は不安や緊張を感じやすくなります。

トリプトファンを含む食材

- 鶏肉(特にささみ)

- 大豆製品(豆腐、きなこ)

- 卵白

- ゴマ

こうした食材を日常的に取り入れることで、犬の気持ちが落ち着きやすくなり、吠えの軽減につながることがあります。

5-4. リラックスグッズ

近年では、犬のリラックスを助ける専用のグッズも増えてきました。

- フェロモンスプレー/ディフューザー

母犬が子犬を安心させる「安心フェロモン」に似た成分を含み、犬の不安を和らげます。 - アロマや音楽

犬専用に開発されたヒーリング音楽や、ラベンダー系の香りはリラックス効果があるとされています。 - サンダーシャツ(不安軽減ベスト)

体を優しく包み込むことで安心感を与えるアイテム。雷や花火の音が苦手な犬にも効果的です。

5-5. トレーニング補助グッズ

サークル/クレート

犬が安心できる空間を確保するために重要です。「吠えそうになったらハウス」という習慣づけに役立ちます。

リードやハーネス

来客時に犬をコントロールしやすくする基本アイテム。ハーネスは体への負担も少なく安心です。

第6章|飼い主の心構え

ここまで犬が来客やチャイムに吠える原因やトレーニング方法を解説してきましたが、実際に改善を進めていくうえで最も重要なのは 飼い主の心構え です。

犬の行動は飼い主の態度や接し方に大きく影響されます。どんなに良いトレーニング方法を知っていても、飼い主の姿勢がぶれてしまえば成果は半減してしまいます。

この章では、吠え対策に取り組む際に飼い主が意識すべきポイントを整理してご紹介します。

6-1. 吠えは叱らない

犬がチャイムや来客に吠えたとき、つい「うるさい!」「ダメ!」と強く叱ってしまう飼い主さんも多いのではないでしょうか。しかし、大声で叱ることは逆効果になりがちです。

なぜ叱ってはいけないのか?

- 犬は「飼い主も一緒に吠えている」と勘違いする

- 叱られることで「やっぱり来客は怖い」と不安が強まる

- 飼い主の注目を得るためにさらに吠えるようになる

吠えをやめさせたいときほど、叱るのではなく「落ち着いた行動を褒める」ことが大切です。

6-2. 飼い主が落ち着いて対応する

犬はとても敏感で、飼い主の表情や声のトーン、行動から感情を読み取ります。飼い主が慌てて玄関へ走っていけば、犬も「大変だ!危険だ!」と感じ、さらに吠え立てます。

来客やチャイムに対して飼い主自身が冷静でいることが、犬に安心感を与える第一歩です。

ポイント

- ゆっくり立ち上がって玄関へ向かう

- 声のトーンは低めで落ち着いて話す

- 吠えても動揺せず、毅然とした態度で接する

「飼い主が落ち着いている=安心できる状況」と犬が学習すれば、徐々に吠えは減っていきます。

6-3. 一貫性を持った対応

犬にルールを教える上で欠かせないのが「一貫性」です。家族の中で対応がバラバラだと、犬は混乱してしまいます。

よくある失敗例

- お父さんは吠えたら叱るが、お母さんは抱きしめて落ち着かせる

- 吠えたときに無視する日もあれば、おやつを与える日もある

こうした不一致は犬に「結局どうすればいいの?」と混乱を招き、吠えを悪化させることにつながります。

解決策

- 家族全員でルールを話し合う

- 吠えたときの対応方法を統一する

- トレーニングの進め方を共有する

「誰が対応しても同じ流れで落ち着ける」環境を作ることが理想です。

6-4. 吠え=注目にならないようにする

犬は「吠えると飼い主が反応してくれる」と学習すると、注目を得るために吠えるようになります。特に甘えん坊の犬や、一人で過ごす時間が苦手な犬に多い傾向です。

- 吠えたら無視を徹底する

- 吠えるのをやめた瞬間に褒める・おやつを与える

- 注目してほしいときは「吠える以外の方法(おすわり、アイコンタクト)」を教える

「吠えればかまってもらえる」という習慣を断ち切り、「静かにしていれば良いことがある」と書き換えていきましょう。

6-5. 根気強く継続する

吠え対策は短期間で劇的に改善するものではありません。特に来客やチャイム吠えは強い学習の積み重ねによって定着しているため、時間をかけて根気強く取り組む必要があります。

継続のコツ

- 「今日は少し吠える時間が短くなった」など、小さな変化を喜ぶ

- 記録をつけて進歩を可視化する

- 成功体験を積み重ねて犬に自信をつけさせる

焦らず、長期的な視点で取り組むことが改善への近道です。

第7章|実際の事例から学ぶ

ここまで「原因の理解」「トレーニング方法」「飼い主の心構え」について解説してきましたが、実際に他の犬がどのように改善していったのかイメージを持つと大きなヒントになります。

ここでは、さまざまな犬種・性格の子たちの事例を取り上げ、どのようなアプローチで来客やチャイム吠えを改善できたのかをご紹介します。

7-1. 柴犬のケース|強い警戒心と防衛本能

状況

柴犬のAくん(2歳・オス)は、来客があると玄関で激しく吠え続けるタイプ。宅配便の人に対して特に強く反応し、毎回5分以上吠えていました。

アプローチ

- チャイムが鳴ったら「サークルに入る」ルールを設定

- 吠えなかったときにサークルでご褒美(おやつ)を与える

- 宅配便の方に協力してもらい、荷物を置いて去る際に吠えなければ飼い主が褒める

結果

最初の1週間はサークルに誘導するのも大変でしたが、2週間後にはチャイムが鳴ると自分からサークルに入るようになりました。現在では吠えがほとんどなくなり、玄関で静かに待てるようになっています。

7-2. トイプードルのケース|社会化不足からくる人見知り

状況

トイプードルのBちゃん(3歳・メス)は、子犬期にあまり外出の機会がなく、他人と触れ合う経験が少なかったため、来客に対して極端に警戒して吠えてしまう子でした。

アプローチ

- 友人や近所の人に協力してもらい、散歩中におやつを渡してもらう

- 来客がある際には玄関先で短時間だけ姿を見せ、吠えなかったら褒める

- 徐々に接触時間を増やして慣れさせる

結果

1か月ほどで「知らない人=怖い」という意識が和らぎ、今では来客があっても最初に2〜3回吠える程度に落ち着きました。さらに「人に会える=おやつがもらえる」というポジティブな学習が進んでいます。

7-3. ダックスフントのケース|退屈からの吠え

状況

ミニチュアダックスのCくん(5歳・オス)は、散歩が短めで運動不足気味。チャイムが鳴ると大喜びで吠え立て、来客にも飛びついてしまう子でした。

アプローチ

- 知育おもちゃを与えて、来客時に集中させる

- 散歩時間を朝夕30分から1時間に増やし、体力をしっかり発散させる

- チャイム練習を毎日行い、吠えなかったときに褒めてご褒美を与える

結果

運動量が増えたことで落ち着きが出てきて、来客時の吠えが半減しました。今ではチャイムが鳴ると知育おもちゃを探す習慣がつき、来客に飛びつくこともなくなっています。

7-4. チワワのケース|音への過敏反応

状況

チワワのDちゃん(4歳・メス)は、チャイムだけでなく雷や花火など大きな音にも敏感に反応し、パニックのように吠えるタイプでした。

アプローチ

- チャイム音を録音し、小さな音量から流して慣らす

- サンダーシャツ(不安軽減ベスト)を着せて安心感を与える

- フェロモンディフューザーを使用してリラックス環境を作る

結果

音に対する過敏さが少しずつ和らぎ、チャイムに吠える時間が短縮。完全に吠えがなくなるには時間がかかりますが、飼い主の「落ち着いて対応する姿勢」により改善傾向が見られています。

7-5. ラブラドールのケース|嬉しさのあまり吠える

状況

ラブラドールのEくん(1歳・オス)は、人が大好きで「誰か来た!」と大喜びで吠えるタイプ。吠えながら玄関へ突進してしまうため、来客を驚かせてしまうこともありました。

アプローチ

- 「チャイム=マットに座る」ルールを設定

- 座れたら来客からご褒美をもらう

- 来客に無視してもらい、落ち着いたときだけ交流する

結果

1か月の練習で、チャイムが鳴ると玄関に走るのではなくマットに向かうようになりました。現在は吠える回数も減り、来客と落ち着いて挨拶できるように進歩しています。

第8章|まとめ

来客やチャイムに吠える行動は、多くの家庭で見られる犬の代表的な悩みのひとつです。しかし、その背景には犬ならではの本能や学習の仕組みが関わっており、単に「うるさいからやめさせたい」というだけでは解決が難しい問題です。

ここまで見てきたように、犬が来客やチャイムに吠える理由にはいくつもの要因が存在します。

8-1. 犬が吠える主な原因の整理

- 警戒心と防衛本能

自宅というテリトリーを守るための自然な行動。 - 社会化不足

子犬期に人や環境に十分慣れていないため、来客を「恐怖の対象」として認識してしまう。 - 退屈やストレス

運動不足や刺激不足が、来客を「エネルギー発散の機会」にしてしまう。 - 学習による条件反射

「チャイムが鳴る=来客が来る」という関連づけから、音が鳴るだけで吠えてしまう。 - 期待や興奮

大好きな人が来ることへの喜びで吠える場合もある。

8-2. 改善のための基本アプローチ

- 社会化トレーニング

来客や知らない人との接触を通じて「人は怖くない」と学習させる。 - チャイム慣らしトレーニング

録音や協力者を使い、チャイム音を「いいことが起きる合図」に書き換える。 - 代替行動を教える

吠える代わりに「座る」「ハウスに入る」「おもちゃを持ってくる」などの行動を習慣化する。 - 補助的アイテムの活用

知育おもちゃ、噛むおもちゃ、トリプトファンを含む食材やリラックスグッズを組み合わせる。 - 飼い主の姿勢

叱らずに褒める、一貫した対応、落ち着いた態度を貫くことが改善の鍵。

8-3. 吠え改善のメリット

- 犬にとってのメリット

不安や緊張から解放され、落ち着いて過ごせるようになる。 - 飼い主にとってのメリット

来客対応がスムーズになり、生活のストレスが減る。 - 周囲にとってのメリット

来客やご近所への迷惑が減り、人間社会での共生がよりスムーズになる。

8-4. 改善に必要な心構え

- 吠えは「犬にとって自然な行動」であると理解すること。

- 即効性を求めず、根気強く小さな成功を積み重ねること。

- 家族全員で一貫した対応を続けること。

- 犬の性格や環境に合わせて工夫し、焦らず取り組むこと。

犬の来客吠え・チャイム吠えは、決して「直らない問題」ではありません。

正しい原因理解と適切なトレーニング、そして飼い主の冷静で一貫した姿勢があれば、必ず改善へと向かっていきます。

「吠えない犬」にすることがゴールではなく、「犬が安心して暮らせる状態」をつくることが最も大切です。その結果として、自然と吠えが減り、人も犬も快適に暮らせるようになるのです。

第9章|おすすめ商品紹介

ここまで、来客やチャイムに吠える犬への原因理解やトレーニング方法、飼い主の心構えを詳しく解説してきました。トレーニングを実践する際には「ご褒美おやつ」の存在が欠かせません。犬にとっておやつは「嬉しい出来事」であり、正しい行動を強化するための強力なツールです。

しかし、おやつ選びには注意が必要です。添加物が多いものや、脂肪分・塩分の高いものは犬の健康に負担をかけ、長期的には病気のリスクにつながります。だからこそ、日常的に使うおやつは 安全・安心で、健康をサポートできるもの を選ぶことが大切です。

9-1. トレーニングに最適なおやつの条件

- 小さくちぎれること

ご褒美は一度にたくさん与えるため、小分けしやすいものが理想です。 - 低カロリー・高タンパク

トレーニング中は繰り返し与えるため、肥満防止に配慮した栄養バランスが必要です。 - 無添加で安心

人工保存料や着色料が含まれていないものを選ぶことで、アレルギーや体調不良のリスクを減らせます。 - 嗜好性が高いこと

犬が「これが欲しい!」と思える美味しさであること。ご褒美効果が高まります。

9-2. トリプトファンの効果に注目

犬の吠えやすさは「気持ちの安定」と深く関わっています。そこで注目したいのが、アミノ酸の一種である トリプトファン。

トリプトファンは体内で「セロトニン(幸せホルモン)」を作る材料になり、心を落ち着かせる作用があります。不足すると不安感や緊張が高まりやすくなり、反対に十分に摂取できれば気持ちが安定し、トレーニングの成果も出やすくなります。

9-3. あらしん堂おすすめ|「くんくん鶏ササミ」

来客吠えやチャイム吠えの改善を目指す飼い主さんにぜひおすすめしたいのが、あらしん堂の「くんくん鶏ササミ」 です。

特徴

- 完全無添加:保存料・着色料など一切不使用。

- 高タンパク・低脂肪:日常的に与えても安心。

- トリプトファン豊富:リラックスをサポートし、心の安定に役立つ。

- 持ち運びやすい:小分けパックでお散歩やトレーニングに便利。

活用方法

- チャイム音慣らしトレーニングのご褒美に

- 来客時に落ち着いていられたときのご褒美に

- 留守番前に与えて安心感をプラス

犬が「チャイム=嬉しいこと」「来客=美味しいご褒美」と学習するサポートアイテムとして活用できます。

👉 商品ページはこちらからチェックできます

良質タンパク質のスコア100!しっかりと身体を作る鶏ささみです。 ぷ~んと香る焼き鳥の匂いでおとうさんは一杯、家族みんなでカリカリ美味しい唐揚げも!家族も大好きな鶏肉を、愛犬には食べやすい低温乾燥させたスティック「薫る鶏ささみ」を。 美味しくて脂肪分が少なく低カロリーで、高タンパク。人間がダイエットする時にも理想的な贅沢食材です。香りがとても良いまま残っていますので、食べる愛犬も、差し出す人間もついお腹が空いてしまいますよ! ●原材料: 宮崎または鹿児島産の健康な若鶏のさ…

9-4. 商品を通じて実現したいこと

あらしん堂では、商品の売上の一部を保護犬・猫の救済活動に寄付しています。

つまり、「くんくん鶏ササミ」を選んでいただくことは、愛犬のしつけや健康をサポートするだけでなく、他の犬や猫の命を救う活動にもつながるのです。

「自分の愛犬を大切にしながら、他の子たちの幸せにもつながる」

そんな循環を、多くの飼い主さんと一緒に広げていければと思っています。

あなたの“お買い物”が、誰かの“いのち”を救う。

飼い主の愛を失った子たちに、もう一度ぬくもりを。 あらしん堂では、売上の一部を保護犬・保護猫の支援に役立てています。 「命をつなぐお買い物」に、あなたも参加しませんか?