咬みついた!その瞬間どうする?引き離し方と再発防止・保険ガイド【保存版】

“その瞬間”に備えるという、いちばんの守り方

大きな犬が小さな犬に咬みついたとき。大型犬同士が本気でぶつかったとき。――飼い主が直面する現実は、想像より速く、激しく、容赦がありません。

叫んでも止まらず、リードを強く引けば逆効果。手を出せば、人の指や腕が裂傷を負う危険があります。

だからこそ本記事は、「知っているだけで実行できる」現実的な手順 に徹します。感情ではなく、力学 と 犬の行動学 に基づく手順。筋力の大小に依らない、体の使い方 と 立ち位置。

そして事故後の医療・法的リスクまでを見通した、飼い主の意思決定を支える内容にします。

- 叫ばない、叩かない、前から入らない

- 後方から 介入し、地面の反力を切る

- テコの原理 を使う(リード・胴回し)

- 「引き離した後」の初期評価 と通院判断

- 再発防止(生活・トレーニング・環境設計)

- 損害賠償保険(個人賠償責任保険)で守る家族の暮らし

なお、本記事は “平穏なとき” に読むことを前提に書かれています。緊急時にページを探す余裕はありません。一瞬の対応がひとつの命を守るか、失うかのその時、咬まれた・咬んだ時に知っても遅い。

今日、じっくり読み、明日から道具を整え、1週間で手順を身に着ける。これが最良の守りです。

この記事の使い方

- まず第1章〜第3章で「起きる理由」と「止め方の核」を理解する

- 第4章で自分の犬・散歩環境 に近いパターンを重点学習

- 第5章で受傷後の判断 を具体化

- 第6章以降で再発防止 と 保険 を整える

第1章|犬は咬む ― 理屈では止まらない現象として理解する

犬が咬みつく瞬間は、飼い主にとって「突然」の出来事に見えます。しかし、犬の側では必ず“前触れ”があり、静かに段階を踏んでいます。

この章では、咬みつきが起こる背景と、そこに至る「心と体の変化」を、できる限りやさしく、しかし曖昧さなく整理していきます。

1. 咬みつきは「悪い子だから起こる」のではない

まず前提として、咬みつきは性格の善悪ではありません。 犬は、言葉の代わりに「体と距離」で意思を伝える生き物です。そして、犬が咬みつきに至るとき、それは多くの場合、

- 興奮が制御できなくなったとき

- 逃げられない状況で身を守ろうとしたとき

- 大切なもの(人・食べ物・空間)を守ろうとしたとき

といった、ごく自然な「生存に関わる行動」なのです。これは、今も犬の身体の奥深くに組み込まれた本能です。叱責や説得で止まらないのは、そのためです。咬みつきは、理性ではなく、反射と身体感覚で起こるものなのです。

2. 「予兆」は静かに現れる

咬みつきにいたる前、犬は必ず何らかの形で「やめたい」「距離をとりたい」というサインを出しています。多くの飼い主が見逃してしまうのは、そのサインがとても静かだからです。

例えば――

- 体がふっと固まる

- 口が閉じ、舌が引っ込む

- 耳が一点に固定される

- 目の白目がわずかに見える(ホエールアイ)

- 呼吸が浅く、音が消える

- その場で匂いを嗅ぐふりをする(カーミングシグナル)

これらはすべて、「これ以上はきつい」という犬からの合図です。つまり、吠える、唸る、歯をむくという“わかりやすい警告”は、 実はもう 最終段階に近いのです。

咬みつきは、突然ではありません。 静かな緊張の積み重ねの果てに起こるのです。

3. 「遊び」と「衝突」は、ある瞬間に切り替わる

公園やドッグランで多いのが、「遊びだったはずが、突然咬み合いになる」というケース。これは、遊びが終わり、 興奮が「制御できる領域」を超えたときに起こります。

遊びの中では、本来

- 追う役と追われる役が入れ替わる

- 咬む/噛む力が調整される

- 体当たりの角度が斜めだったり、柔らかい

といった「自己制御」があります。しかし、興奮があるレベルを超えると、

- 追いが一方的になる

- 息遣いは荒いのに声が消える

- 身体のぶつかり方が直線的になる

- 相手の回避サインが無視される

こうした変化が起こり、 遊び → 制圧 → 衝突 へ移行します。この「境界線」に、飼い主が気づけるかどうかが、事故防止の分岐点です。

4. 環境が「行動を作る」

犬の咬みつきは、その場の空間構造 と 距離の余白に強く影響されます。

- 狭い通路や入口付近(回避が不可能な場所)

- 伸縮リードでお互いが接近し続ける状況

- 混雑したドッグランでの追い込み

- 飼い主が真正面から犬をかばってしまう位置関係

どんなに性格の良い犬でも、逃げ場を奪われれば咬みつきに転じる可能性を高めます。

犬は「選べる状況」では落ち着けますが、 選べない状況」では「戦う」か「固まる」かしかありません。だからこそ、飼い主は「空間設計」を意識する必要があります。

5. 叱っても止まらない理由

咬みつく瞬間、犬はアドレナリンとノルアドレナリンが大量に出ています。 心拍数は上がり、視野は狭まり、痛覚は鈍くなっています。つまり、この瞬間の犬は

- 言葉が届かない(聞こえない)

- 痛みも罰も抑制として機能しない

- 「今すぐ行動する」という身体の命令に従っている

状態にあります。ここで大声を上げたり、叩いたり、首輪を引いたりすると、むしろ噛み込みが強まります。咬みつきに対して最も大切なのは、 叱責ではないといこと。力学と立ち位置の理解 です。

6. 「守る」とは、止める技術ではなく、起こさない設計

咬みつきは、「強く止められる力があるか」ではなく、 どれだけ早く“やめ時”を見つけられるかで決まります。そして、もし起きてしまったときに必要なのは、飼い主と犬の身体の使い方です。

- 後方から介入する

- 地面の反力を断つ

- テコを使って噛み込みを外す

これは力ではなく、知識と冷静さで実行できる方法です。この具体的な手順は、次章以降で詳しく解説します。

第1章まとめ

犬は「悪意」ではなく、生存を守るために咬みつく。そして多くの場合、 その前には必ず静かなサインがあり、 環境と距離がその行動を決めます。咬みつきは、言葉で止めるのではなく、設計と立ち位置で予防し、力学で収束させるものです。

第2章|咬みついた“その瞬間”に、絶対やってはいけないこと

犬同士が咬みついた瞬間、飼い主の心は大きく揺れます。

「待って!」「やめて!」「ダメ!」 思わず叫んでしまう。手を伸ばして止めようとしてしまう。

その気持ちは当然です。しかし、この章で伝えたいことは一つ。

本能が求める行動は、ほぼすべてが逆効果になる ということ。

咬みついている犬は、すでに理性による制御が効かない状態に入っています。 声も、叱りも、痛みでさえ、止める力にはなりません。だからこそ、まずは「やってはいけないこと」を先に知る必要があります。

2-1 叫ぶ、大声で制止する

なぜダメなのか

咬みつきの瞬間、犬の体にはアドレナリンが溢れています。 これは“闘争(ファイト)|逃走(フライト)”反応です。大声は、犬にとって 「みんなも戦っている」 という合図になり、悪影響を生みます。

- 緊張が増す

- 呼吸が荒くなる

- 噛み込みが深く、長くなる

人に例えると・・・

驚いたときに怒鳴られて冷静になりますか? むしろ動揺が増幅しますよね。犬はそれ以上に、音に対して感情が跳ね上がる構造を持っています。

2-2 リードを強く引く

これは、多くの飼い主が本能的にやってしまう動作です。 しかし、実は最も危険な行動の一つです。

なぜダメなのか

リードを引くと、噛みついている犬は

- 後ろに倒れないように

- 噛んでいる対象を支えにして踏ん張ります

つまり、引けば引くほど、噛む力は強く固定されるのです。

特に、大きな犬が小さな犬を咬んでいるときに引っ張ると、小型犬の皮膚・筋肉・内臓に “引き裂き力” が加わります。これは、致命傷につながります。

2-3 首輪を掴んで引っ張る

危険性

- 手を咬まれる

- 首を締めることで、犬は「窒息の防御反応」で さらに暴れる

結果は予想の通りです。首元は、犬の力が最も集中する場所。 中型犬以上の場合、人間の腕力では制御できません。

2-4 口に手を入れる・口をこじ開ける

これは絶対にしてはいけません。 100% 飼い主が怪我します。咬むんでいる犬の顎は、“岩のように固く” 固定されています。 アドレナリン状態では、犬の顎の力は普段の2〜4倍になります。

手を入れるとどうなるか? 答えは簡単です。

- 指が裂ける

- 爪が剥がれる

- 場合によっては骨折する

怪我をした飼い主の痛みの叫びは、 さらに犬の興奮を増幅させます。

2-5 咬んでいる犬を叩く・蹴る

これも、本能的にやってしまいがちですが、最悪の結果を招きます。叩くという刺激は、攻撃の合図、敵意の証明として犬の脳に届きます。つまり、

叩けば、犬は「もっと戦う」

「咬む力を弱める」のではなく「咬む理由を増やしてしまう」行動なのです。

2-6 「正しいこと」をしようと焦ると、状況は悪化する

咬みつきの瞬間、双方の飼い主たちが失うのは 冷静 です。

- 「早く止めないと」

- 「自分の犬が傷つく」

- 「相手の犬に申し訳ない」

その焦りが、正しい判断を奪ってしまいます。だからこそ、 「やらないリスト」を体で覚えることが先 です。知らないと全部やってしまいますね、これは。

やってはいけない行動・まとめ

| 行動 | 結果 |

| 叫ぶ | 興奮が上がり噛み込みが強くなる |

| リードを強く引く | 噛む力が固定され、相手犬の怪我が悪化 |

| 首輪を掴む | 手が噛まれる & 犬の暴れが増す |

| 口に手を入れる | 高確率で飼い主が負傷 |

| 叩く・蹴る | 「戦う理由」を与え、事態を悪化させる |

第3章|咬みつきを止める「正しい介入方法」

咬みつきは、力で引き剥がすことはできません。 必要なのは 力ではなく、立ち位置と体重のかけ方 です。この章では、咬んでいる犬を安全に離すための方法を、順を追って説明します。

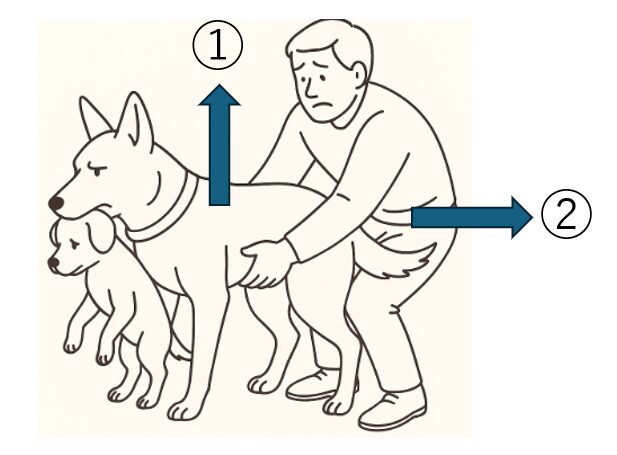

3-1 基本原則は「後ろから、反力を断つ」

犬が咬みついているとき、噛む力は 地面に踏ん張っている後ろ脚で支えられています。つまり、こう言い換えられます。

犬は地面に踏ん張れる限り噛み続けられる。

逆に言えば、踏ん張れなくなれば、噛み続けられなくなる。だから、前から手を出すのではなく、必ず後方に回り、後ろ脚から介入します。

3-2 大型犬に有効な「バックコントロール」

これは、多くのドッグトレーナーが実際に使う方法です。 力のある人だけができる技ではなく、体重と重心を使うため、 腕力に自信がない人でも実行できます。

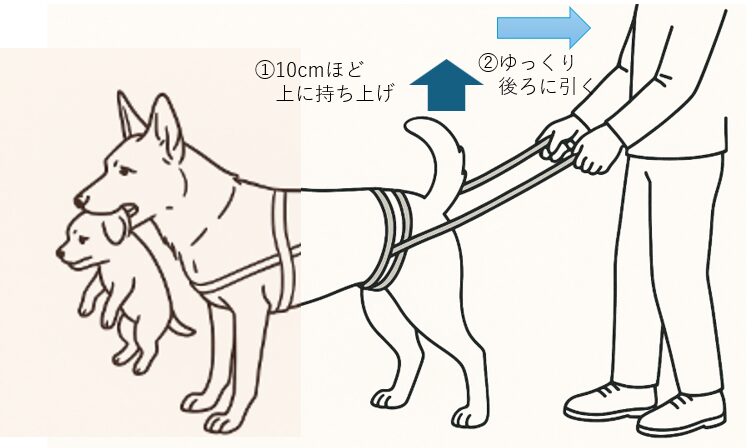

▼ 手順

- 噛んでいる犬の“真後ろ”に回る

※横や斜めではなく、真後ろが安全 - 犬の両後ろ脚の付け根(腿の根本)を両手でつかむ

手首ではなく、腕全体で「抱え込む」感覚 - そのまま、犬の後ろ側を“持ち上げる”

高くなくていい → 10〜20cmで充分 - 自分の体重を後ろに預けながら、ゆっくりと下がる

▼ これで何が起こるか

- 犬は 後ろ脚で地面が押せなくなる

- そのため 噛み込みを保持できなくなる

- 結果として 口が自然に離れる

▼ 大切な注意

- 焦らない(急に引くと相手犬に負荷がかかる)

実際には、首をブンブン振ったり、動きが激しいことが想定されますが、とにかく落ち着いて。犬をしっかりホールドして、ゆっくりバック。咬むこと以外に犬の意識を向けることに注力。 - 犬が離れた瞬間に、距離を確保する(再咬み防止)

3-3 リードを使った「テコの原理」

特に女性一人でも確実に再現できる方法を紹介します。咬んでいる犬に対して手を口元に近づけないため安全性が高いです。

▼ 手順

- 噛んでいる犬の胴体の後ろ側にリードを回す

- リードを胴に2周巻くイメージ(首にはかけない)

- リードの両端を持ち、背中方向(後ろ)へ、一定の圧力で引く

- 引く力は「グイッ」ではなく、体重を預けて安定的に

▼ 仕組み

胴体に巻かれたリードは、咬んでいる状態で前に力を入れられない姿勢を作ります。つまり、噛むための姿勢が作れない→ 顎が自然に外れるという構造。

▼ ポイント

- リードは 細いより平たい方が良い(くい込みにくい)

- 毎日の散歩バッグに 予備リードを一本入れておく と安心

3-4 小さな犬を守るときは「持ち上げない」

大きな犬が小さな犬に咬みついた時、飼い主は小型犬を 抱き上げたくなります。ですが、それは 絶対に危険 です。

理由

大きな犬は、動く相手を「追う」本能が強く働きます。抱えた瞬間、飼い主の体ごと飛びつかれ、巻き込まれる危険があります。抱き上げたからといって咬んだ犬が口を放すことはなく、余計、しっかり咬んでくることに。

正解は

- 大きな犬側を後ろからコントロールする

- 小型犬は地面に置いたまま、動かさない

動かさないことが、 裂傷を防ぐことにつながります。

3-5 大型犬同士の場合は「2人で役割を分ける」

| 役割 | やること |

| 犬を噛んでいる側の飼い主 | バックコントロール(後ろ脚を持ち上げる) |

| 噛まれている側の飼い主 | 動かさない(引かない・叫ばない) |

咬まれている犬を助けようと引くと、咬んでいる犬の顎に引き裂く力が加わるためです。助けたいときほど、動かさない。これが非常に重要です。

3-6 離れた「直後」が最も危険

犬は、咬みつきの直後に 再度“衝突”しやすい傾向があります。 これは「交感神経の過興奮」がまだ続いているため。

▼ 必ずやるべきこと

- 犬同士の視線を切る(背中、タオル、体を使う)

- 距離を10m以上取る

- その場をすぐに離れ、呼吸が落ち着く場所へ移動

3-7 “練習”は、今すぐできる

事故のときに初めて動こうとしても、体は動きません。だから、今日からできる練習はとてもシンプルです。

- 散歩中、犬の後ろに回る動作をゆっくり練習する

- リードを胴に巻く動きを3回だけ練習する

- 「体重を預ける」感覚を覚える

これだけで、緊急時に「手が勝手に動く」状態を作れます。やったことがあるか否か、緊急事態に大きな違いになります。

第3章まとめ

- 止めるときは必ず後ろから

- 噛み込む力は“地面の踏ん張り”で生まれている

- だから 踏ん張りを断てば、噛み込みは外れる

- 小型犬は 動かさず、守る

- 離れた直後は 再衝突防止が最優先

第4章|ケース別「その瞬間」の対応

咬みつきは、どの犬同士か・どの場所かによって、必要な動きが変わります。この章では、4つの代表的な状況に分けて解説します。

4-1 大きな犬が小さな犬に咬みついた場合(最も危険なケース)

● 状況の特徴

小型犬は、身体が軽く、骨が細く、内臓や気管へのダメージが致命的になりやすい。そして咬んだ側の犬は、狩りの本能で“保持したまま静止する”ことがあります。

飼い主の本能的な行動は、

「小型犬を抱き上げる」「すぐ引き離す」

ですが、これは 重大な誤り です。

● 最優先は「噛んでいる犬の反力を断つ」

- 噛んでいる犬の後ろへ回る

- 後ろ脚の付け根を両腕で抱えるように持つ

- 持ち上げ、ゆっくり後ろへ下がる(体重で引く)

→ 小型犬は 動かさない(引くと、皮膚や筋肉が裂けます)

● 小型犬の受傷チェック

犬同士が離れたら、

- 呼吸は浅くないか

- 震えがないか

- 頭が上がるか

- 立てるか

外側に傷がなくとも、内出血、気胸、頸椎損傷が多いため、見た目が無事でも病院へ行くのが原則です。

4-2 大型犬同士の場合(力が拮抗しているケース)

● 状況の特徴

どちらの犬も、体格と筋力で噛み込みを維持できてしまうため、引き離しが難しくなります。ここで重要なのは、飼い主2人で役割を分けることです。

| 役割 | すること |

| 咬んでいる側の飼い主 | バックコントロール(後脚を持ち上げる) |

| 咬まれている側の飼い主 | 動かさない(引き剥がそうとしない) |

● なぜ動かさないのか

咬まれている犬を引くと、咬んでいる犬の顎が引っ張られ、傷が引き裂かれるからです。助けたいときほど、じっとさせる。 ここが咬傷事故における非常に重要なポイントです。

4-3 多頭飼いでのケンカ(家庭内)

● よくある背景

- 興奮の伝染(片方が吠える → もう片方も上がる)

- 飼い主の帰宅タイミング

- 食べ物、おもちゃ、人の膝など 「資源」を巡る場面

● 対応

- 声を使って叱らない(興奮を増やすだけ)

- 介入は後方から一頭ずつ

- 離れた直後は 視線を合わせない → 壁やソファで仕切る

- 興奮が収まるまでは 同じ部屋に戻さない

● 再発防止

- 寝床は別にする

- 食事、おやつ、人の膝は順番制

- 片方が興奮しやすいなら、散歩、運動量をコントロールする

- 「仲良くさせよう」と近づけるのは逆効果

多頭環境では、飼い主が“空間のルールの配給者”になることが鍵です。

4-4 ノーリード犬が突っ込んでくる場合(散歩中に多い)

これは、責任は相手にあっても、危険は自分の犬に降りかかるケースです。

● 最優先は「自分の犬を安全にすること」

抱き上げる → NG

理由:犬は 動くもの・高いものを追いやすい習性があるため

→ 飼い主ごと跳びつかれ、咬まれ、転倒する危険がある

● 代わりにすること

- 自分の犬を、自分の脚の後ろへ入れる(背面ガード)

- 体を相手犬と自分の犬の間に置く

- 伸縮リードを使用していたら即座に短く固定

- 相手犬が止まらない場合 → 相手犬に布やリードを前から投げて視線遮断

ここでは「守る」とは、両方の犬に逃がすための時間を作ることです。

4-5 離れた「直後」の再噛みを防ぐ

咬みつきが外れた瞬間は、犬の交感神経がまだ高いままです。ここが、再衝突のもっとも多い瞬間です。

● やること

- 視線を切る(体・タオル・服でもOK)

- 距離を10〜20m以上とる

- 落ち着く場所へすぐに移動

言葉では止まりません。 空間で止めるしかありません。

第4章まとめ

| 状況 | 鍵となる動き |

| 大型犬 → 小型犬 | 小型犬を動かさず、大型犬の後脚から反力を断つ |

| 大型犬同士 | 2人で役割分担、咬まれている犬側は動かさない |

| 多頭(家庭内) | 視線・空間の管理。叱らず、距離で静める |

| ノーリード犬接近 | 背面ガードで自分の犬を守る。抱き上げない。 |

第5章|咬みつかれた/咬みついた後の「身体と心のケア」

咬みつきは、その瞬間に終わりではありません。多くのダメージは、時間差で現れます。傷つくのは犬だけではなく、飼い主の心もです。

この章では、以下のフローを落ち着いて進められるように整理します。

- ケガの特徴と見極め方

- 動物病院に行く判断

- 事故後の気持ちの整理

- 相手とのやり取り

5-1 小さな犬のケガは「外より中」が危ない

小型犬が咬まれた場合、外傷が軽く見えても油断は禁物です。犬の口は挟み込む力が強いため、皮膚表面に小さな穴しかなくても、 内部で筋肉、血管、内臓が損傷していることが多いのです。

よく起きるダメージ

- 皮下出血、内出血

- 肋骨、背骨、顎の骨折

- 気胸(肺に空気が漏れる)

- 横隔膜損傷

- 腹部内臓のダメージ

すぐに出ない症状

咬まれた直後はアドレナリンで 痛みが抑えられます。 問題は 2〜30分後、次に 1〜3時間後 です。

観察ポイント

| 観察項目 | 危険サイン |

| 呼吸 | 速く浅い、胸が大きく上下する |

| 体勢 | 横になりたがる、頭を上げない |

| 歩行 | ふらつく、震える |

| 触診 | お腹が硬い、声が出る |

いずれかひとつでも当てはまれば、夜間でも病院へ行ってください。

5-2 大型犬同士の場合「傷が小さく見える」ことが落とし穴

大型犬は筋肉量が多いため、咬み傷が外からは見えにくいことがあります。しかし、犬の歯は 「挟む → 引く」構造をしているため、 内部が袋状に裂けている場合が多いです。

絶対に自己判断で済ませてはいけないケース

- 噛み跡が2つ以上ついている

- 傷口から空気が出入りする

- 咬んだ相手の犬が大きい

- 咬まれた部位が「胸、胴体、首」

→ 抗生剤 + ドレナージ(排膿)処置が必要なことが多いです。

5-3 医療機関に行くかの判断基準(迷ったら行く)

行くべきとき

- 相手が大型犬

- 小型犬側に咬傷がある

- 出血が止まらない

- 呼吸が早い、浅い

- 震え、失禁、動けない

- 咬まれたのが 首/胸/背中/腹

様子見でもよい可能性があるとき

- 咬まれたのが 四肢(脚)

- 傷は 浅く、1ヵ所だけで、出血がすぐ止まっている

- 呼吸、歩行、食欲が普段と変わらない

ただし、迷ったら病院へ。

5-4 飼い主の心のケア

咬みつきは、両方の飼い主に強いショックを残します。

- 「守れなかった」

- 「自分の判断が遅れた」

- 「相手に迷惑をかけてしまった」

- 「また起きたらどうしよう」

ごく自然な反応です。しかし、ここで自分を責めてしまうと、散歩が怖くなり、自分も犬もより不安定になることがあります。

心に置いてほしいこと

咬みつきは、「性格の悪さ」ではなく、「状況の積み重ねと興奮のレベル」で起きるものです。

つまり、咬まれた犬の側のあなたは責める人ではなく、“次は守れる人になる”準備を整えるのが重要です。この記事は、そのための道筋そのものです。

5-5 相手とのやり取りについて

犬同士の咬みつきでは、 相手との関係が長引くことが心の負担になります。ここで重要なのは、感情ではなく事実で話すこと。

やり取りで残すべき情報

- 発生時刻

- 場所

- どちらの犬がどの位置にいたか

- リードの有無

- 目撃者がいれば名前

- 損傷部位の写真

これらは 責任の追及のためではなく、“再発防止のための整理” です。次章で扱う損害賠償保険とも深く関係します。

第5章まとめ

- 小型犬は 外より中が危険

- 大型犬は 傷が見えなくても内部で裂ける

- 呼吸・震え・体勢 の変化を最優先に見る

- 迷ったら 夜間でも病院へ

- 飼い主は 責める側ではなく、守る側に立ち戻る

第6章|再発を防ぐ「生活とトレーニングの再設計」

どんなに良い子でも咬みつく可能性はあります。犬だからです。

そして、「叱って止めるもの」ではありません。起こる前に“起こりにくい犬の状態”を作ることが、もっとも現実的で確実な再発防止です。犬が咬みつきに至る背景には、必ず以下の状態があります。

- 興奮が高まりやすい体の状態

- 逃げ場がない環境

- “守らなければ”という心理的圧力

逆にいえば、

- 興奮しにくい体

- 衝突しにくい環境

- 「飼い主が守ってくれる」という安心感

をつくることができれば、同じ状況でも咬みつきは起きません。この章では、そのための方法を今日から実行できる形で整理します。

6-1 「興奮の閾値」を下げる生活管理

犬の咬みつきは、怒りではなく、興奮の暴走です。では、その興奮はどこで作られるのか。答えは日常の 運動・栄養・睡眠 にあります。

1) 散歩は「長さ」より「質」

長く歩く=運動量になるのではありません。犬の神経系は “情報量” が多いほど疲れます。犬の情報は鼻から。匂いを嗅ぐ散歩は、走る散歩より精神を落ち着かせます。

おすすめは「ノーズワーク散歩」

- 歩く速度はゆっくり

- 匂いを嗅ぐ時間は止めない

- 同じ道でもOK

- 時間は短くていい(15〜25分で十分)

2) 追加の「ちょこ散歩」を1日1回

興奮しやすい犬ほど、一度に長くではなく、小まめに短く。朝・夕のどちらかに10分の外気に触れる散歩を追加するだけで、情緒の安定が大きく変わります。

3) 食事は「質」が情緒をつくる

犬の情緒は 体の状態に強く影響を受けます。体が重く、消化に負担があり、内臓が疲れている状態では、ちょっとした刺激に反応しやすくなります。逆に、消化が軽く、栄養バランスが整っている食事は、犬の神経系を安定させ、「落ち着ける身体」をつくります。

おやつにも気を配る!

例えば 無添加の馬肉おやつは「落ち着ける身体づくり」に向いています。馬肉は、このような特徴を持っています。

- 高タンパク

- 低脂肪

- 無駄な体熱がこもりにくい

- 消化が軽い

この「消化の軽さ」がとても大切です。「消化にエネルギーを奪われない → 神経に余白ができる → 興奮が暴走しにくい」つまり、馬肉は“心の余裕を作る食材” です。

また、興奮しやすい犬は、着色料、香り付けの油、増粘安定剤などの添加物からの刺激に敏感です。加工が少ない馬肉は、素材のままの純粋な栄養で、余計な刺激がありません。犬の心が荒れがちなとき、まずは刺激を減らし、シンプルに戻すことが大切です。

4) 睡眠の確保が“情緒の土台”

犬は 1日12〜16時間眠る生き物です。もし家の中がにぎやかで落ち着いて眠れていないと、神経は常に張り詰め、衝突しやすくなります。

- 寝床は人の導線から離す

- ケージや囲いは “安心できる巣” として使う

- 寝ているときに 声をかけない

静かな睡眠は、攻撃性を下げる最高のトレーニングです。

6-2 散歩中の位置取りは「横ではなく、斜め前」

犬同士がすれ違いで緊張するとき、もっとも悪い立ち位置は犬が最前列になる状態です。犬が前に立つと、

- 距離を詰めやすくなり

- 突発的な接触が起きやすくなり

- 「自分が守らないと」という防衛が働く

正しい立ち位置

相手の犬に対して、こちらは飼い主の方が前に立って、わが犬は半歩後ろに。または、相手の犬から見て、飼い主が壁になって相手犬があまりよく見えない位置に。

飼い主が「盾」になると、犬は自分が何かを守らなくてよくなる―この安心感が、咬みつきを根本から減らします。

6-3 叱らない代わりに「退出」を教える

咬みつきを叱っても意味はありません。しかし 「やめ時」を教えることはできます。

ドッグランや散歩中に犬を見ていて、「緊張が高くなった瞬間」「犬同士の遊びが一方的になった瞬間」には、そこで、「行こっ」 → 飼い主と一緒にその場から離れるという行動を習慣化します。

これだけで、犬は学びます。

- 「困ったときは飼い主についていけばいい」

- 「やめるという選択肢がある」

これは、相手の犬(しつこい犬、嫌いな犬など)を咬む必要のない世界を作る教育です。

6-4 まとめ

- 犬は「落ち着ける体」と「逃げられる環境」で穏やかになる

- 興奮は 食事・散歩・睡眠 で作られる

- 飼い主は 前に立つのではなく、盾になる

- 「叱る」のではなく “退出する” ことを教える

第7章|咬みつきと損害賠償保険(個人賠償責任保険)

犬が犬に怪我をさせてしまったとき。その責任は、基本的に咬んだ犬の飼い主が負います。これは、

民法718条「動物占有者の責任」 犬が起こした損害は、飼い主が補償する義務があります。

咬みつき事故は、「どちらの犬が悪いか」ではなく、 “どちらの飼い主が、何を負担するか” の話になります。だからこそ、 犬と暮らすなら 保険は“もしものため”ではなく、“犬を守るための基礎装備” です。

7-1 実は、多くの人は「すでに加入済み」。ただし、使い方を知らない

実は多くの飼い主は、すでに 個人賠償責任保険 に加入しています。なぜなら、

- 火災保険

- 自動車保険

- クレジットカードの付帯

- 共済保険

これらに 「個人賠償責任特約」 が含まれている場合が多いからです。

しかし、問題はここです👇

犬の咬傷事故が対象になっているか、確認していない。

7-2 確認すべきポイントは「たった3つ」

✅ ① 「犬による事故」が対象か

保険証券、Web証券の中に「日常生活における偶然の事故」と書かれている場合、基本的には対象になりますが、「ペットは対象外」と明記されている商品も存在します。必ずチェックしてください。

✅ ② 「同居家族の犬同士」は対象外(知っておくべき落とし穴)

これは誤解が多いのですが、同じ家で暮らしている犬同士のケガは保険対象外です。理由は「自分で自分に保険金を支払う形になるため」。

つまり・・・

〇散歩先 / ドッグラン / 公園 → 対象になる

〇家の中・庭での多頭飼い同士のケンカ → 保険ではカバーされない

家庭内の場合は、保障云々よりも、再発防止設計(空間、資源管理)が重要です(第4章参照)。

✅ ③ 「示談交渉代行」がついているか

これが、保険の最重要ポイント です。咬みつき事故では、金額以上に 飼い主同士のやり取りが神経を消耗させます。

相手が怒っている

↓

言い分が食い違う

↓

関係が悪化する

↓

散歩が怖くなる

これは全国で本当に多いケースです。しかし、示談交渉代行付きの保険なら、 話し合いを保険会社が代わりにやってくれます。飼い主は、 犬のケアと自分の心を守ることに集中できます。

7-3 事故時にすべきこと(簡単な「型」)

① 犬を安全な距離に離す

② 愛犬の状態を確認する(呼吸 / 震え / 体勢)

③ 相手の飼い主に「落ち着いた声」で声をかける

④ 連絡先を交換する

⑤ その場で責任の話はしない(判断は保険会社に委ねる)

⑥ その日のうちに保険会社に連絡

ここで重要なのは、相手を責めることもせず、かといって「うちが悪いです」とも言わないこと。言ってしまうと「過失割合」の証拠扱いになる場合があります。

必ず、事実だけを淡々と伝える、判断は 保険会社が行うと覚えておいてください。

7-4 「保険に入っていること」は、あなたの犬を守る優しさ

保険は、「相手に迷惑かけないため」ではありません。

- あなたが動揺せずにいられるための支え

- あなたの犬が堂々と生きていける安心材料

咬みつき事故は、誰でも起こす可能性がある。 完璧に防ぐことはできない。 だからこそ、守る準備をしている飼い主は、落ち着いて犬を守れる。これは「責任」ではなく、愛情の形です。

第8章|まとめ ― 犬を守れるのは、そばにいるあなた

咬みつきは「悪い犬がすること」ではありません。それは、逃げ場がなくなったとき・興奮が制御できなくなったときに起きる、自然な反応です。だからこそ、犬を責める必要はありません。飼い主も、自分を責める必要はありません。

必要なのは、3つの土台です。

- その瞬間にどう動けるかという“技術”

- そもそも起きにくい“日常”の作り方

- 万が一の時に心が折れない“備え”

1. その瞬間に必要なのは「叱ること」ではなく「反力を断つこと」

咬みつきは、言葉では止まりません。犬は 地面に踏ん張る力 で噛み込みを支えています。

だから、

- 前から止めようとしない

- 引き剥がそうとしない

- 大声で刺激を加えない

代わりに、身体の使い方 が、犬を救います。

- 後ろから入り、後脚の付け根を持ち上げる

- リードを胴にまわし、体重で後ろへ引く

- 離れた直後に視線と距離を遮断する

2. 再発を防ぐのは「落ち着ける身体」と「逃げられる環境」

咬みつきを防ぐのは、しつけの強さではありません。余白 です。

- たっぷり眠れること

- 情報過多にならない散歩

- 飼い主と一緒に退出できる関係性

- 興奮を溜めない 消化の軽い食事(馬肉など)

犬は、「守られながら生きている」と感じられるとき、 戦わなくてよくなります=咬む必要がなくなります。

3. 保険は「もしものため」ではなく、「堂々と生きるため」

犬と暮らす以上、 咬みつきは誰にでも起こる可能性があります。うちの子に限って・・・はありません。しかし、個人賠償責任保険に加入していれば、

- 費用の不安から解放され

- 飼い主同士のやり取りは 示談代行 に委ねられ

- あなたは 犬のケアに集中できる

守る準備があると、安心して外の世界へ出られる。それは、犬にとっても幸せなことです。

明日からできる3つのステップ

今日の内容を「現実の行動」にするために、やることは たった3つ です。

① 予備リードを1本、散歩バッグに入れる

② 馬肉おやつを「興奮を上げないご褒美」として使う

③ 個人賠償責任保険の証券を確認する

どれも、今日・明日で終わります。 しかし、この3つで 犬の安全は劇的に変わります。

🐾 やさしいごほうびの選び方

咬みつきの背景には、「身体と心に余白がない状態」が重なっていることが多いです。これは性格でも、育て方のせいでもありません。

だからこそ、日常の中で“落ち着ける時間”を少し増やしてあげることが、とてもやさしい再発防止になります。そのために役立つのが、興奮をあおらない、ごほうびの選び方。

たとえば馬肉は、

- 香りが強すぎない

- 体が重くなりにくい

- 消化に負担がかからない

という特徴があり、「ちょっと敏感な子」「刺激に反応しやすい子」でも扱いやすい素材です。

元気のみなもと、身体や血を作るパワーが高く、それでいて低カロリーなのが馬肉です。 馬刺しファンのみなさんも多いのではないでしょうか。馬刺しをつまみに焼酎をキュッと~。たまりません! 人間が食べる馬刺しならば本当は愛犬にもナマで食べさせてあげたいのが馬肉です。 いやいや、人間だってそうそう食べられない贅沢素材の馬肉ですから、愛犬には乾燥させて保存もでき、持ち歩きもラクラクなぱきぱき馬肉を常備してあげましょう! ●原材料: 南米のブラジルまたはウルグアイ産の馬肉 ●商品: …

もし、「最近ちょっと興奮が続いてるかも」「もう少し心に余白をつくってあげたい」そんなふうに感じる日があれば、 ごほうびだけ、やさしい素材に置き換えるところから始めてみてください。

ゆっくりで大丈夫です。落ち着ける身体は、毎日の中で少しずつ育っていきます。という、「情緒を整える」視点で選んだ素材です。「しつけ」=「言葉の教育」ではありません。体を整えることも、しつけです。

もし、今日の記事が心に残ったなら、 ぜひ一度、落ち着けるご褒美という選択を試してみてください。

最後に ― 犬は、あなたが守れる

犬は、自分の力だけでは世界を選べません。あなたがつくる 環境と距離と余白 の中で生きています。だからこそ、あなたの「知ろうとした」時間が、もうすでに犬を守っている。

今日、あなたは一つ強くなった。次に同じ状況に出会ったとき、あなたはもう「叫ぶだけの飼い主」ではありません。犬を守れる飼い主です。

そんなあなたの愛情を別の命を守るチカラに・・・

あなたの“お買い物”が、誰かの“いのち”を救う。

飼い主の愛を失った子たちに、もう一度ぬくもりを。 あらしん堂では、売上の一部を保護犬・保護猫の支援に役立てています。 「命をつなぐお買い物」に、あなたも参加しませんか?