殺処分を止める──保護犬、生体販売、自治体の現実から見える、社会を動かす“ひとつの力”

【第1章】犬を知るほどに、人間社会の影が見えてくる

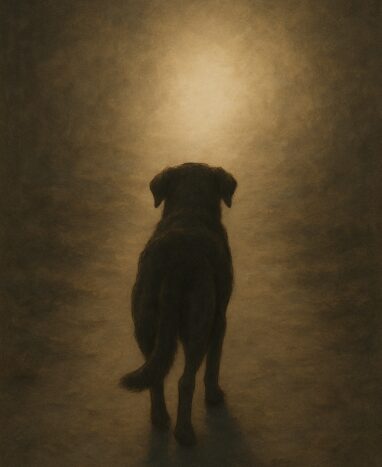

犬と暮らし始めてもう何年が経ったでしょうか。毎日の散歩、食事、しつけ、触れ合い――そんな当たり前の積み重ねの中で、私は犬という動物の奥深さに何度も驚かされてきました。

「こんなにも賢いのか」

「こんなにも人を信じるのか」

「どうしてこんなに、裏切らないのだろう」

犬は人間の言葉を話しません。その代わり、こちらの表情、声色、歩くスピード、手の動かし方、息遣いにまで鋭く反応します。私が怒っていれば距離を置き、悲しければそっと寄り添う、じっと見つめる。自分が叱られても、しばらくすると尻尾を振って近づいてくる。

「犬は人の気持ちがわかる」という言葉は大げさでも迷信でもなく、日々の暮らしの中で確信へと変わっていきました。

そして同時に、こんな疑問が胸の奥から浮かぶのです。

――どうして、この優しい動物が「処分」されなければならないのだろう。

■ 犬は「人と生きる」以外の選択肢がほとんどない

犬は、もはや、自然の中で単独で生き抜く野生動物ではありません。人間と暮らすことを前提に進化した、特別な存在です。人間が作った社会の中で、私たちが整えた環境がなければ、安全にご飯を食べ、水を飲み、眠ることもできない。

つまり犬は、人と暮らすことでしか生きられない動物なのです。学術的には野生の犬は「ノイヌ」としてあるのですが、犬の歴史上、今の法律上、多くの犬は人と暮らしています。

それは、犬が“弱い”という意味ではありません。むしろ、何万年という時間をかけて人間社会の一員として適応してきた“特別な進化”です。

■ では、飼い主がいなかったら?

答えは残酷なほど単純です。日本の法律では「殺処分」。犬自身は何も悪くないのに。

・人の事情で手放された

・飼育放棄された

・迷子になったが保護されず野犬になった

・繁殖のためだけに使われ、不要になった

・子犬として売れず“商品価値”がないと判断された

そのどれもが、犬の罪ではありません。けれど、そんな背景を持つ犬たちが、日本では今も殺処分され続けています。

■ 胸が痛む理由

犬と暮らしている方なら、きっと想像できると思います。

あなたの家にいる大切な家族――あの子が「飼い主がいない」という理由だけで、ある日突然、この世から消されてしまう。そんな理不尽が許されていいはずがない。

でも日本社会では、まだそれが“現実にある仕組み”なのです。犬という動物を深く知れば知るほど、この仕組みの不条理に耐えられなくなっていきます。

犬は人間を裏切らない。人間社会は犬を裏切ってしまうことがある。

それを変えなければならない。この現実を、知ってほしい。そんな思いから、この文章を書き始めています。

■ 感情だけでは変わらない。

犬が好きだという気持ちだけでは、殺処分ゼロは実現しません。必要なのは、人間社会そのものの変革です。だからこそ「制度」「社会」「文化」を見なければならない。

・なぜ捨てられるのか

・なぜ保護されても処分されるのか

・どこに制度の穴があるのか

・なぜ支援が足りないのか

・どうすれば海外のように仕組みを作れるのか

この章から先では、こうした問題を一つひとつ深く掘り下げ、現実的な解決策へとつなげていきます。

ここから先に続く章では、殺処分の原因、議論、制度の問題、海外事例、そしてあらしん堂として取り組んでいることまで丁寧に書いていきます。この導入が、少しでもあなたの心に“何か”を灯していたら嬉しく思います。

【第2章】「殺処分」とは ― 背景・理由・構造を深く知る

「殺処分」という言葉を耳にすると、多くの人が胸を痛めます。しかし同時に、その言葉の奥にどれほど複雑な理由が折り重なっているのか を、正確に理解している人はあまり多くありません。

犬はなぜ処分されてしまうのか。どんな犬が処分の対象になるのか。人間社会のどの部分が、この構造を生み出しているのか。この章では、イメージではなく「現実」を解きほぐしながら見つめていきます。

1|殺処分される犬の“共通点”は、犬側の問題ではない

殺処分される犬に「悪い犬」は存在しません。吠える、咬む、怯えるなどの行動はありますが、それは「問題」ではなく、今までの環境・心の傷・育て方・過去の経験が生んだ行動に過ぎません。

では、なぜ彼らが処分されるのでしょうか。

●人間がつけた“レッテル”

・吠える → うるさい

・怯える → なつかない

・咬む → 問題犬

・老犬 → 負担

・病気 → お金がかかる

これらはすべて「人間の都合」であり、犬の性格でも能力でもなく、環境と関わり方が変わればほとんど改善します。

●処分理由のほとんどは、実は“人間側の事情”

・飼育放棄

・多頭飼育崩壊

・経済的な理由

・引越しや転勤

・家庭環境の変化

・高齢で飼えなくなった

・子犬が売れなかった

・繁殖犬として役目を終えた

これらは、犬自身が何かを“悪くした”わけではありません。

2|保健所に持ち込まれる犬たちの背景

持ち込みや保護の理由は、大きく分けて以下の5種類です。

① 飼い主が直接持ち込むケース

飼い主自身が「飼えない」と判断して連れてくるパターン。多い理由は以下です。

- 吠える・噛む・飛びつくなどしつけの問題

- 経済的理由

- 子犬を産ませすぎた

- 引越し・離婚・家族の反対

- 高齢で世話が難しい

- “飼ってみたら思ったのと違った”

特に最後の理由は、ペットショップの「衝動買い」が背景にあります。

命を迎える覚悟ではなく、“かわいいから”という理由で迎えてしまうと、家庭環境が変わった瞬間に簡単に手放されてしまう。ここには、日本のペット流通の構造的課題があります。

② 野犬・野良犬として保護されるケース

日本にもまだ野犬が存在します。とくに地方では、山間部や河川敷に野犬グループが残っています。彼らは「生まれたときから人間社会を知らない犬」たちです。

- 人間を怖がり近づかない

- 触れようとすると逃げる

- 命の危険を感じると威嚇する

これらの行動が「危険」と判断され、処分対象となることがあります。本来なら、保護して時間をかけて人馴れさせるべきですが、自治体にその余裕はほぼありません。

③ 多頭飼育崩壊

ここ数年で急増している問題がこれです。1頭の犬を避妊せず飼い続け、増えすぎて管理できなくなる。

ゴミ屋敷化し、餌も与えられない。病気が蔓延し、犬同士の喧嘩も増える。

そうして保健所に20頭、30頭とまとめて収容されるケースもあります。保健所は一気に膨れ上がった頭数を抱えきれず、結局、処分せざるを得なくなる・・。

④ 繁殖業者・ペットショップからの“廃棄”

残念ながら、こうした現実はまだ存在します。

- 売れ残った子犬

- 商品価値がないと判断された子(病気、色、サイズ、見た目のちょっとした欠点‥)

- 何度も出産させられ、繁殖犬として体を壊した母犬

- 業者が倒産し、まとめて“処分”される例

こうした犬たちは、人の利益のために生かされ、利益が出ないと排除されるという構造の犠牲者です。ペットショップは商業としてやっているので、売れないものはコストでしかない。コストは削減するべきという経済・経営理論に従うことになる、まさに構造問題です。

⑤ “迷子”として収容され、家族が迎えに来ないケース

首輪や鑑札がついていない、マイクロチップが未登録の場合、迷子になっても家族に戻れないことがあります。自治体の収容期間は数日~1週間ほど。その間に迎えに来なければ、処分対象となってしまう。

しかも、収容中にスタッフを一回でも咬んでしまうと、仮に「この子を引き受けます」と申し出た人がいたとしても譲渡されずに殺処分になります。(だから、咬まない躾だけは身体を張ってでもやってほしいのです。)

たった一つの手違いで命を落とす、合理性を最前線に置いた、命としてはかなり理不尽な仕組みです。

3|保健所が殺処分を実行する“仕組みの問題点”

つらい現実ですが、数字を見れば理解が深まります。

●自治体は「命を守る場所」ではなく「管理する場所」

保健所の本来の役割は、感染症管理・生活衛生・地域安全の確保であり、動物の福祉は専門領域ではありません。つまり・・・次のような体制が一般的です。

・犬を長期的に保護し続ける仕組みがない

・行動問題のある犬を矯正する人材がいない

・譲渡活動を専門とする部署もない

・医療費に使える予算も少ない

保護施設ではなく、「収容施設」に近いのです。

●収容スペースがない=処分せざるを得ない

毎日犬が保護されるのに、スペースにも人手にも限界があります。収容頭数が上限に達すれば、

新しい犬を入れるために、古い犬から順番に処分せざるを得ないという現実があります。

これは自治体職員のせいではありません。制度と予算の問題です。

●地方自治体によって対応差が大きい

ある自治体は積極的に譲渡に取り組み、殺処分ゼロを実現しているところもあります。

一方で、こんな自治体も存在します。各地で時々、動物愛護の団体と訴訟問題にもなっています。

・職員の意識不足

・「危険だから」と安易に処分

・譲渡活動をする気がない

・飼い主探しを十分にしない

同じ日本国内であっても、犬たちの運命は自治体によって大きく左右されてしまうのです。

4|この問題は“個人の責任”ではない。社会の構造そのものが問題

繰り返しますが、殺処分される犬に罪はありません。

捨てられる理由は「人間の事情」。

処分される理由は「制度の不備」。

譲渡されない理由は「社会の意識」。

つまり、問題の“根本”は以下です。

●犬を迎える前の知識不足

本能、行動、生態、適性について知らないまま迎えるため、問題行動が起こると「犬のせい」にしてしまう。(個人的見解では、たいていの場合、飼い主の対応がよろしくないです。)

●生体販売の仕組みが“衝動買い”を促す

可愛い子犬をショーケースで見てその場で買える国は、世界でもそう多くありません。しかも、売りたいために、スタッフはお客さんにわざと抱っこさせます。子犬はそれは可愛いに決まっています。そこで衝動買い・・・。

●自治体に動物福祉を担う余力がない

保健所が「命を救う場所」になるよう制度改正が必要。保健所によっては保護団体とうまく連携して多くの命を譲渡につなげているところもあります。

●譲渡条件が厳しすぎて機会が失われている

保護団体が譲渡する場合の条件が厳しいとの批判はあります。「60歳以上は一律に譲渡不可」「一人暮らしは不可」など。人間の寿命も延びており、テレワーク導入企業も多くなってきている現代、10歳以上の保護犬もいますし、もっとマメなマッチングをしないと、保護犬に出会える人が限られてしまう。

●保護団体が慢性的に資金不足

犬猫を保護すると、健康診断、病気治療、ワクチン接種など、それなりのお金がかかります。また、保護した日以降の食費も・・・。救いたくても経済的に救えない現実がある。

これらすべてが重なり、結果として「殺処分」という最悪の結末につながっています。

5|まとめ ― 犬の問題ではなく“社会の問題”

あなたが家族として大切に育てているその犬と、保健所の檻に入れられた犬との違いは、「迎えられたか」「捨てられたか」ただそれだけです。性格でも能力でも品種でもなく、たった一つの“人間の都合”が未来を分断しています。

命がけの飼い主ガチャ。

犬が処分される問題を「犬側の問題」として語ってはいけません。この問題は人間社会の仕組みそのものの問題であり、だからこそ、変えることができる問題なのです。

【第3章】殺処分ゼロへ向けた3つの主要アプローチ

原因、制度、譲渡の視点から考えます。

犬の殺処分を本当の意味でゼロに近づけるためには、単なる「感情論」や「お願い」では動きません。

必要なのは、構造的な問題を把握し、社会全体で負担と役割を分担していくこと。

この章では、現在よく議論されている3つの大きなアプローチを、長所と短所、現実的な課題と可能性まで含めて細かく見ていきます。

◆アプローチ①:原因から断つ(ペット流通の構造を変える)

殺処分問題の背後には、飼われる犬の数 > 飼い主が迎える犬の数 という“アンバランス”があります。そのアンバランスを生み出しているのが、日本の「生体販売」中心の流通構造です。

1|ペットショップ、ブリーダー廃止論とは?

この意見の主張は非常に明快です。

・繁殖犬が不要になって捨てられる

・売れ残った子犬が処分される

・衝動買いによって飼育放棄が増える

だから、そもそもの供給源である「生体販売業」を廃止すべきだという考え方です。

<メリット>

・流通の数が抑制される

・衝動買いが減る

・繁殖犬の犠牲が減る

・捨てられる犬が減り、保護施設の負担が軽減する

<デメリット / 現実的な課題>

・すでにペットショップやブリーダーとして生計を立てている人が多い

・純血種の保存が難しくなる

・地方では保護犬に出会えない人もおり、ペットショップの代替がない

・生体販売を禁止しただけでは地下流通(闇ブリーダー)が増える懸念もある

つまり、この方法は、理想としては正しいが、完全廃止は現実的ハードルが非常に高いという位置づけです。

2|現実的な代替案:規制強化・免許制の導入

廃止ではなく、次のような“透明性+規制”が現実路線として注目されています。

●必須にすべきとされる項目

- 繁殖回数や年齢の上限を法律で明確化

- 飼育環境(ケージの大きさ、散歩、衛生)の具体的基準

- 売れ残った犬の譲渡ルートの法的義務化

- 仕入れから販売までのトレーサビリティ(履歴管理)

- 獣医師による定期健康チェック

- 飼い主への説明義務(犬種の特性、しつけ、医療費など)

●飼い主側にも“資格制度”を

- 犬の基本生態

- 行動学

- 給餌の基礎

- 犬種ごとの特性

- 責任と費用の理解

- しつけの考え方

このような基礎講習の義務化によって、「無知な飼育」が生む悲劇を防ぐことができます。これは事実として、スイス、ドイツ、韓国などではすでに取り入れている国もあります。

◆アプローチ②:地方自治体(保健所)の仕組みを変える

日本の殺処分の多くは自治体によって行われています。つまり、自治体の仕組みが変わらなければ、

殺処分ゼロは永遠に実現しません。

1|「殺処分禁止」を掲げる自治体案

動物を保護した自治体が「殺処分せず、必ず譲渡しなければならない」という制度を作る案です。ヨーロッパの一部では実現している地域もあります。

<メリット>

・処分が強制的に減る

・自治体職員の意識改革が進む

・国として“命を守る姿勢”を示せる

<現実的な問題>

・スペースが足りない

・スタッフが足りない

・医療費が足りない

・しつけや馴化を担う専門家がいない

・自治体の役割が増えすぎ、実行不能になる可能性

つまり、「殺すな」と言うのは簡単ですが、殺さないための仕組みを整えるのは、想像以上に困難

なのが現実です。

2|現実路線:民間保護団体との連携強化

実際に殺処分ゼロを実現した自治体が行っているのが、まさにこの方法です。

<連携の流れ>

- 自治体が犬を保護

- 保護団体に引き渡す

- 保護団体がケア、医療、しつけを実施

- 里親募集、譲渡

- 余剰犬が出ないよう自治体と情報共有

自治体は「保管、管理」、保護団体は「ケア、譲渡」を担うという分業です。

●成功例

- 熊本市(殺処分ゼロを達成) 熊本県の動物愛護について

- 神奈川県(長期にわたり殺処分ゼロ) ペットの命も輝く神奈川の実現に向けて

こうした自治体は、自治体 = 入口 → 保護団体 = 出口 を明確にし、殺処分ゼロを実現しています。

◆アプローチ③:譲渡を増やす(施設支援・条件緩和)

殺処分を減らすためには、最後はやはり「譲渡してくれる人を増やす」ことが不可欠です。しかし、この領域にも多くの課題があります。

1|保護施設への支援強化が必要不可欠

保護団体は通常、ボランティア活動であり、寄付を募って活動しています。しかし実際には、

・医療費

・フード代

・シェルター維持

・スタッフの人件費

・犬を運ぶための車両費

・しつけトレーナーの費用

これらが毎月膨大にかかります。本来なら国が支えるべきですが、現状は民間頼りです。

単発の寄付だけでは施設は運営できません。だからこそ最近注目されているのが、「購入することで支援につながる仕組み」です。

・保護犬おやつ

・保護団体コラボ商品

・売上の一定割合を寄付する企業

あらしん堂もこの形を採用し、“命をつなぐお買い物” というモデルをつくっています。

2|譲渡条件の緩和(ただし安全性とのバランスが重要)

保護団体は虐待や再遺棄を防ぐため、審査を厳しくしています。これは、絶対に必要なことです。ただ、現在批判されるようなことがありますが、以下のような“一律規制”には問題があります。

<よくある一律NG>

- 60歳以上

- 単身者(とくに男性)

- 共働き家庭

- 小さな子どもがいる家庭

これらはすべてリスク管理としては理解できますが、一律で区切ると、多くの人が保護犬を迎えられなくなり、結果として犬の命が失われます。

<現実的な提案>

- 高齢者にはシニア犬をマッチング、ご近所に家族がいれば尚良し

- 共働き家庭にはケージトレーニング済みの犬を

- 単身者は定期訪問などアフターケアでカバー

- 近隣へのヒアリングや家庭訪問を強化

つまり、「拒否」ではなく「調整」へ。スタンスを変えることで、譲渡数は大きく増えます。

定年退職年齢や年金受給が70歳にもなろうという時代の変化のもと、60歳代はまだ若く80歳までご存命の方も珍しくありません。 60歳以上の人に譲渡する場合でも、動物も10歳以上のシニアであれば動物の余命を考えるとリスクはそんなに大きくないでしょう。

保護犬猫も数日後に殺処分されることに比べれば、はるかに幸せな余生を送れるものと思われます。飼い主の体調変化などを連絡する手段を整備し、運動量が多くない犬種を選ぶことなども、飼い主・犬ともに無理なく暮らす手段でしょう。

また、虐待事件の加害者の多くが男性だとしても、ほとんどの男性が虐待をするわけではないので、家庭訪問や近隣の方へのヒアリング、譲渡後の訪問などでリスクを減らすことは可能でしょう。

しかしながら、こういった繊細な活動での保護施設にかかる大きな負担は課題として残ります。

◆3つのアプローチの共通点

これら3つの大きなアプローチには共通点があります。

●犬の問題ではなく、仕組みの問題であること

犬を変える必要はありません。変えるべきは制度・社会の理解・流通構造です。

●人だけではなく、行政、民間、社会全体で役割分担が必要

一つの機関だけに重責を負わせても破綻します。殺処分の担当者を強く批難される方がいますが、そこだけが悪い問題ではないことを広い視野で理解しましょう。

●“理想”と“現実”の差を埋める発想が必要

理想論(ペットショップへの強烈な批判など)を掲げても制度は動きません。現実的に可能な道筋が鍵になります。

【第4章】あらしん堂が考える、現実的で持続可能な解決策

― 感情ではなく、仕組みから“命”を守るために ―

「殺処分ゼロ」という目標は、決して夢物語でも、遠い未来の話でもありません。しかし、その実現には、私たちが“感情”から一歩踏み込み、“仕組み”を変える視点が必要です。

ここでは、あらしん堂が考える最も現実的で、社会全体が取り組める解決策をまとめます。

◆1|自治体と民間が“役割を分担する”ことが不可欠

殺処分を行うのは自治体です。自治体には、命を救うだけの予算も人員も専門知識もありません。ではどうすればよいのか?

■答えは「分業」にあります。

<自治体が担うべき役割>

- 犬を保護する(入口)

- 初期医療や安全確保

- 飼い主探しの告知(迷子対応)

- 保護団体への橋渡し

<民間(保護団体)が担うべき役割>

- 犬のケア(医療、心の回復)

- しつけ、行動学ケア

- 新しい家族探し(譲渡活動)

- 継続的なフォローアップ

この“自治体=入口、団体=出口”という構造を作れば、犬の滞留期間も短くなり、処分の必要が大きく減ります。実際に、熊本市や神奈川県はこの方式で殺処分ゼロを達成しています。

●本来は、自治体から補助金が出るべき

保護団体は多くがボランティアで、医療費、フード代、人件費、施設維持費など膨大な負担を背負っています。本来なら、「自治体 → 保護団体へ補助金」を制度化すべきですが、現状はまだ十分ではありません。だからこそ、私たち民間が支える必要があります。

◆2|保護団体への支援は“善意だけに頼らない仕組み”へ

多くの保護施設は、寄付とボランティアで運営されています。しかし、寄付だけでは不安定で、「急に寄付が減って運営できなくなる」という例が後を絶ちません。ではどうすればいいのか?

答えは“サスティナブルな仕組み化”です。

●あらしん堂が採用しているモデル

あらしん堂は、自社で販売する消費財(犬のおやつ、ケア用品など)の売上の一部を

毎月保護団体に寄付しています。これは、単発の寄付ではなく、

お客様が商品を買う → お客様の愛犬が健康に → しかも、売上の一部が保護犬猫の支援へ

“循環型支援” の仕組み。

これにより、4つの“持続性”が同時に成立します。

- 寄付が安定し

- 団体は計画的に医療や保護活動ができ

- 消費者は「買うだけで命を救える」行動ができ

- 業者も継続的に支援が可能

日本にこのモデルが広がれば、保護団体の資金難は大きく改善されるでしょう。

◆3|保護犬の“販売モデル”も、慎重にではあるが選択肢に

「保護犬を販売する」という言葉は、一部では批判を招きます。しかし、あえて言います。

保護犬には“価値”があります。その価値を適正に扱うべきです。

多くの保護犬は、保護団体(または前飼い主)によって、基本的なしつけができていることも多いです。

・トイレ

・無駄吠えの抑制

・他犬との関係

・人との接し方

つまり、ペットショップから買う子犬よりもむしろ飼いやすいケースも多い。・・・にもかかわらず、「保護犬=無料で譲渡」という価値観が根強いため、保護団体が受け取るのは「譲渡費用程度」に留まります。

しかし、しつけにかかった時間、医療費、食費、スタッフの労力を考えれば、むしろ適正な対価が支払われて然るべきです。

●なぜ“販売”という発想がを支持するか

- 保護活動の財源が増える

- しつけ済み犬の社会的価値が認められる

- 飼い主は安心して迎えられる

- ペットショップとの競争力を持てる

- ボランティアの疲弊が減る

これは「生体販売」とは異なり、保護・ケア・社会化という価値への対価です。もちろん、以下は必要の要件は必要です。

・透明な運営

・利益の明細公開

・過度な商業化を防ぐガイドライン

・犬の福祉を最優先にする姿勢

適切な枠組みの中でなら、これは“保護施設の自立”につながる新しい形となり得ます。

◆4|生体販売への規制は“徹底的に強化すべき”

生体販売を完全廃止せよとは言いません。が、今のままで良いとも思いません。必要なのは以下です。

① 高度規制業種化

- 繁殖回数の上限

- 親犬の健康管理義務

- 飼育環境のチェック

- 売れ残りの譲渡経路の義務化

② 登録制ではなく“免許制”へ

現在は登録すれば誰でも繁殖業を始められます。そのため、悪質業者が後を絶ちません。免許制にすることで、不適切な業者を排除できます。

生命を生業にする以上、「好き」だけでは許されず、それなりの施設、仕組みを維持できる経済力のある主体のみが認められるべきです。

③ 飼い主への教育義務化

犬が“問題犬”になってしまうのではなく、飼い主側が勉強不足だと、問題を起こしやすい環境が生まれるというだけです。だからこそ、日本にも以下が必要です。

- 犬を飼う前に講習

- 犬種の特性の理解

- 終生飼養についての説明

- 生活準備(ケージ、運動量、脱走防止など)

- 医療費の平均額の提示

これは、犬のためでもあり、飼う人のためでもあります。

◆5|法改正には“世論”が不可欠

制度は、立法、つまり国会議員によって変わります。しかし議員を動かすのは、世論です。すでに犬猫の保護に力を入れる議員もいますが、社会の声が広がらないと、国全体の制度は変わりません。

■だから、私たちは発信し続けます

- SNSで保護活動を伝える

- 活動報告を透明に行う

- 寄付の流れを明確にする

- 犬の生態やしつけの知識を広める

- 行動する人を増やしていく

あらしん堂は、いつか政治家さんへの働きかけまで行いたいと考えています。

◆6|一人ひとりに、できることがある

殺処分ゼロに向けた行動は、必ずしも大きい必要はありません。

●日常の中でできる“小さな一歩”

- シェルターのSNSをフォローする

- 保護犬の記事をシェアする

- 正しい犬の知識を学ぶ

- 保護犬を迎えるという選択肢を考えてみる

- 保護団体の商品を買う

- 企業の支援活動を応援する

- ボランティアに参加してみる

- 選挙で動物福祉への姿勢を見て候補者を選ぶ

その一つひとつが、日本の“命の扱われ方”を少しずつ変えていくのです。

◆7|あらしん堂は、行動し続けます

私たちは、「売上の一部で命をつなぐ仕組み」を広げながら、保護団体や自治体との連携を進め、ゆくゆくは政治的な働きかけも視野に入れています。

保護団体さんのために、そして何より、苦しむ犬猫たちのために。

【第5章】成功例:“殺処分ゼロに限りなく近い国”ドイツ

― 文化・制度・社会全体で命を守る仕組み ―

日本の殺処分の話をすると、「海外では殺処分がない国もある」とよく言われます。その代表が ドイツ です。しかし、多くの人は「殺処分がないらしい」という表面的な理解で止まってしまっています。

ドイツがなぜ可能なのか?どうやって維持されているのか?

そこには、文化・制度・法律・社会意識・お金の仕組み、これら全部が複雑に噛み合って成立した“総合システム”があります。単純に「日本もこうすればいい」という話ではなく、日本が学べる点、真似できない点も含めて整理していきます。

◆1|ドイツの中心は「ティアハイム」という巨大民間施設

ドイツの動物保護を語る上で必ず出てくるのが、

ティアハイム(Tierheim)=直訳すると“動物の家(アニマルホーム)”。

これは行政ではなく、民間の非営利団体(公益法人)が運営する巨大保護施設です。全国に500以上存在し、大都市のティアハイムは、まるで大学のキャンパスのような敷地を持ち、犬・猫はもちろん、ウサギ、鳥、爬虫類、時には農場動物まで保護します。

1-1|ティアハイムの役割は「保護」だけではない

ティアハイムは単なる保護施設ではありません。以下の機能を併せ持つ 総合センター です。

①保護(飼育困難・迷子・家庭の事情)

自治体に代わり、「飼えない」「迷子になった」動物を引き取ります。

②医療ケア

獣医師が常駐しており、保護後すぐに健康チェック、病気治療、避妊去勢手術を行います。

③しつけ・行動学ケア

専門のドッグトレーナーや行動療法士が在籍し、問題行動がある犬にはリハビリプログラムを組む。

④適切な里親探し(マッチング)

家族構成・環境・ライフスタイルを見て、最適な譲渡先を慎重に選びます。日本のような「条件の一律NG」ではありません。

⑤譲渡後のアフターケア

相談窓口、訪問指導なども行う。

1-2|ティアハイムの財源(“お金”の仕組み)

これが非常に重要です。ドイツが殺処分ゼロに近い理由の半分は、この“持続可能な財源”にあります。

<主な財源>

- 国や自治体からの補助金

- 寄付金(個人・法人)

- 遺贈(亡くなった方の遺産が寄付される文化が強い)

- 会費(毎月の支援会員制度)

- 譲渡手数料(日本より高め)

- イベント収益(バザー、講習、施設見学など)

ポイントは、寄付文化が成熟しており、仕組みとして年間資金が安定して流れ込むこと。寄付に頼るが不安定…という日本とは根本的に違います。

◆2|ドイツには「そもそもペットショップがほぼ存在しない」

ドイツでは、犬の生体販売を行うペットショップはほとんどありません。

<理由>

●犬猫は「繁殖して売るもの」ではなく「迎えるべき命」と認識されている

●ショーケースに入れて売る行為自体が“動物福祉に反する”という社会常識

●生体販売への規制が非常に厳しい

そのため、犬を迎えたいと思ったら、ほぼ全員がティアハイムに行きます。

しかも――ペットショップに行ったとしても、店員から「まずティアハイムで探してみては?」と薦められる。これが“文化”です。制度というより、人々の意識そのものが違う。

◆3|「飼い主の責任」を法律で明確にしている

ドイツでは、犬を飼うことは単なる趣味ではなく、“責任ある行為”と法律上明確に位置づけられています。その象徴が「登録制度」と「犬税」です。

3-1|犬税(Hundesteuer)

飼い主は自治体に毎年“犬税”を支払います。地域によって異なりますが、1頭につき年間120~200ユーロ前後。これは、地域の動物福祉・公園の整備・糞尿対策などに使われる公共資金となります。

つまり、「犬を飼うなら社会責任も負う」という考え方が徹底しています。

3-2|登録・鑑札・しつけ義務

- 登録は必須

- マイクロチップ装着は義務

- 犬種によっては“服従訓練テスト”が必要

- 問題行動を起こした場合は、飼い主も教育プログラムを受講

この“犬の問題=飼い主の責任”という明確化が、捨て犬の減少にもつながっています。

◆4|ドイツで殺処分されるケースは「苦痛から救うため」だけ

ドイツにも殺処分がゼロというわけではありません。ただし、許されているケースは極めて限定的です。例えば・・・

- 末期がんで激しい苦痛を伴う

- 重度の感染症で治療の余地がない

つまり、苦しみを取り除く“安楽死”以外の殺処分は行われない。「飼い主がいないから殺す」という理由は存在しません。この思想が、制度にも文化にも深く根付いています。

◆5|ドイツが成功している根本理由は“意識の成熟”にある

制度や施設だけでは、殺処分ゼロは実現しません。ドイツ成功の本質は、以下の5つの“文化的土台”です。

① 犬を「命」として扱う価値観

→ 子犬を衝動買いする文化がない

② 抜け道のない法律で“無責任飼育”を防ぐ

→ 登録、税、教育、罰金、すべて明確

③ 社会全体で動物保護を支える“寄付文化”

→ 遺贈まで含めた大規模で安定した財源

④ ティアハイムのような巨大インフラ

→ 自治体に頼らず命を救える

⑤ 国民の多くが「保護犬を選ぶ」

→ 生体販売市場が小さく、捨て犬も減る

つまり、ドイツの成功は偶然ではなく、文化・制度・経済・意識がそろった結果なのです。

◆6|日本が学べる部分、すぐには真似できない部分

■日本が学べる部分

- 犬を迎える前の教育義務化

- 生体販売の大幅な規制強化

- 保護団体への公的・民間的支援

- 施設機能の整備(医療・しつけ等)

- 譲渡のマッチング精度向上

- 遺贈寄付の推進

- 行動学や犬の福祉の社会的認知向上

■すぐには真似できない部分

- 寄付文化の成熟

- 保護施設への膨大な運営資金

- 土地・建物確保の容易さ

- 犬税の社会的受容

- 国民全体の動物福祉意識の高さ

つまり、制度だけ輸入しても成功しない。日本独自の社会構造に合った方法が必要。それでも、改善すべき方向性ははっきりしています。

◆7|ドイツのような未来は、日本でも可能か?

私は可能だと思っています。ただし、それは「制度を真似する」ことで叶うのではありません。

必要なのは日本版ティアハイムではなく、“日本の文化・土地・財源に合ったモデルで命をつなぐこと”。その一つの形が、あらしん堂が取り組んでいる「買うことで支援につながる仕組み」です。

そしてもう一つの形が、自治体と民間が補完しあう連携モデル。さらに、飼い主教育の義務化・生体販売の規制強化、これらも現実的な改革です。

ドイツのような大規模インフラが難しくても、日本には日本のやり方がある。殺処分ゼロは、文化や価値観の成熟によってこそ本当の意味で実現します。

【第6章】まとめ ― 誰もが「小さな優しさ」で未来を変えられる

あらしん堂が信じる、命をつなぐこれから

ここまで、犬の殺処分という重いテーマについて、原因、構造、議論、解決策、そして海外事例まで幅広く見てきました。いま、もう一度、この問題の本質を整理します。

◆1|この問題は“犬の問題”ではなく“社会の問題”である

殺処分される犬は、何も悪くありません。

・吠える

・怯える

・咬む

・体が弱い

・歳をとった

これらは本質的に“問題”ではなく、環境と関わり方によっていくらでも改善できるものです。問題なのは、人間の社会構造です。

- 教育不足のまま犬を迎える仕組み

- 衝動買いを促す生体販売の流通モデル

- 自治体に過剰な負担が集中する制度

- 保護団体が資金難で疲弊してしまう現状

- 一律すぎる譲渡条件によるマッチングの失敗

- 寄付文化の希薄さ

- 動物福祉を“贅沢品”だと捉える価値観

これらが重なった結果として、犬の命が失われています。だからこそ、犬ではなく、社会そのものを変えれば、犬の未来は変わる。

◆2|殺処分ゼロの実現に必要な視点は「理想」より「現実的な仕組み」

理想論は希望を与えます。しかし、制度を動かし、社会を変えるのは“現実的な仕組み”です。そのための道筋はすでに見えています。

●生体販売の規制強化

→ 繁殖環境・流通の透明化

→ 衝動買いの抑制

●自治体と民間の分業

→ 自治体が保護、団体がケアと譲渡

→ 殺処分に頼らない構造へ

●保護団体のサスティナブル支援

→ 売上連動の寄付モデル

→ 毎月安定した資金が流れる仕組み

●譲渡条件の合理的見直し

→ 「拒否」ではなく「調整」へ

→ 家族と犬のマッチング精度が上がる

●飼い主教育の義務化

→ 犬の行動学・医療・生態の基本理解の普及

→ 無責任飼育の減少

●政治への働きかけと世論形成

→ 選挙で動物福祉の姿勢を見る

→ 社会全体の価値観の成熟へ

これらを組み合わせることで、殺処分を減らし続ける“現実的なルート”が成立します。

◆3|海外の成功例は、未来のヒントになる

ドイツの例は極めて重要です。そこには以下のすべてが揃っています。

- 巨大な保護施設(ティアハイム)

- 寄付文化

- 犬税

- 飼い主義務の明確化

- 生体販売のほぼ不在

- 犬を“命として扱う”社会常識

これらが融合することで、“飼い主がいないから殺処分”という理不尽が消えました。日本ではすべて真似することは難しいですが、方向性として学ぶべきポイントは非常に多い。

そして、ドイツの成功は「国全体で価値観が変われば、制度は変わる」という強力な証明でもあります。

◆4|あらしん堂が信じ、実行する道

あらしん堂は、犬や猫のための活動を“善意で終わらせない仕組み”を作りたいと考えています。

それは、「買い物をすると、命が助かる」という循環を社会に広げること。

毎日の生活の中で自然に命に手を伸ばせる仕組みがあれば、誰でも無理なく参加でき、保護団体も安定した活動ができます。さらに、保護団体と自治体の連携、そして将来的には議員さんへの働きかけなど、“制度の変革”にも関わっていきたいと考えています。

やれることは、まだまだあります。

やりたいことも、もっとあります。

◆5|私たちは、一歩一歩、命をつなぐ社会へ近づいている

今、日本の動物福祉は確実に前へ進んでいます。

- SNSでの保護活動の広まり

- 譲渡会の増加

- 一部自治体での殺処分ゼロ達成

- 保護犬文化の浸透

- 保護団体の質向上

- 若い世代の意識変化

社会は、確実に変わり始めています。だから私は、希望を持っています。犬の命を守る社会は、必ず実現できると信じています。

◆6|最後に ― 犬は、人間を信じる。その信頼に応えたい。

犬は、どれほどひどい目に遭っても、それでも人を信じ続ける動物です。

虐待されても、

捨てられても、

裏切られても、

檻に閉じ込められても、

人の姿を探し、人を信じて待ち続ける子たちがいます。ただ「飼い主がいない」という理由だけで、この世から消されていく命があります。そんな理不尽を、変えたい。

ドイツのように、命を守る仕組みをつくることは、決して夢ではありません。小さな優しさを行動に変えることで、未来は変えられるのです。

「今日も、この子が生きててよかった」という未来。

あらしん堂は、皆さんと一緒に、その未来へ進んでいきたいと願っています。命を救うのは、特別な誰かではありません。あなたの小さな一歩が、誰かの命を確かに救います。

あなたの“お買い物”が、誰かの“いのち”を救う。

飼い主の愛を失った子たちに、 もう一度ぬくもりを。 売上の一部を保護犬・猫の支援に役立てています。

無添加おやつ・安全ケア用品で愛犬を健康に 保護犬・猫にもケアと新しい家族を おやつを買う2つ目の理由は愛のおすそわけ

「命をつなぐお買い物」に、あなたも参加しませんか?