犬の栄養学で健康寿命をのばす|6大栄養素と食事バランスの完全ガイド

第1章|なぜ「犬の栄養」を学ぶべきか——“食の通訳者”へ

犬は言葉を話しません。

「最近ちょっと疲れやすい」「お腹が張っている」「皮膚が乾燥してかゆい」といった不調を、人と同じようには伝えられません。にもかかわらず、犬の体は毎日、食べたもので作り替えられています。筋肉も、皮膚も、被毛も、血液も、免疫細胞でさえも、すべては口に入れた栄養の“結果”です。

だからこそ、飼い主が食の通訳者になる必要があります。

「何を、どれくらい、どんな形で与えると、体はどう反応するのか」を理解しておくこと。それは、日々のちいさな選択(フード、おやつ、トッピング、調理法、保存法)を健康というゴールに結びつける知識です。

さらに、栄養学は“治療”に橋をかけます。

病気は獣医療の領域ですが、回復力・免疫・組織修復・ストレス耐性を支えるのは、結局は、“食”。栄養の基礎を知っていれば、病院の説明が腹落ちし、家でのケアがブレません。

本章では、犬の栄養学を学ぶメリットを3点に要約します。

- 予防医学の実践化

栄養は、“悪くなる前に整える”力を持ちます。皮膚・被毛、筋力、消化、体重、便質、シニア期のQOL=生活の質などは、適切な食で驚くほど改善します。 - いざという時の意思決定がぶれない

治療時の給餌、制限、サプリメント等の選択に、根拠と優先順位が持てます。「今は何を最優先にすべきか」を栄養視点で判断できます。 - 愛犬との関係が変わる

食事づくりは“触れ合いの延長”。噛む・味わう・匂う・待つ・褒められる——食行動は情緒の安定と直結します。栄養の知恵は、毎日の幸福度を上げます。

合言葉は、「完璧を目指さない。迷子にならない」。ベースは総合栄養食、そこに目的意識のあるプラスを重ねることから始めましょう。

第2章|犬の身体は「栄養」でできている——6大栄養素の全体像

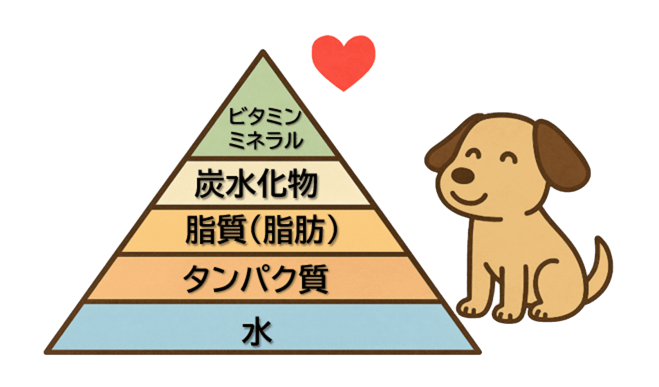

“バランスの良い食事”は、6大栄養素(タンパク質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラル・水)の集合体です。どれか一つが欠けても、どれか一つが過剰でも、身体はゆっくりときしみ始めます。ここでは地図を俯瞰するように、栄養の全体像を整理します。

2-1|体を動かすすべての力は「食」から始まる

私たち人間と同じように、犬の体も食べたものでできています。

筋肉も骨も皮膚も被毛も、心臓を動かすエネルギーも、すべて食べ物の中に含まれる栄養素が材料です。そのため、「何を、どのくらい、どんなバランスで摂るか」が、愛犬の健康を根底から支える鍵になります。

一方で、犬の体は人間と同じではありません。「お米を主食にしても平気」「サラダ中心の食生活でも元気」などの人間の常識は、犬には通用しないのです。

犬は肉食寄りの雑食動物。消化器の構造も、エネルギーの利用経路も、私たちとは違う設計になっています。だからこそ、「犬に合った栄養のかたち」を理解しておくことが、健康長寿の第一歩になります。

2-2|6大栄養素とは?

犬の健康を支える栄養素は、大きく分けて6つあります。どれも欠かすことができない、体の維持に不可欠な要素です。

| 栄養素 | 主な役割 | 不足した場合に起こること |

|---|---|---|

| タンパク質 | 筋肉・皮膚・臓器・被毛・酵素・ホルモンなど体の材料 | 筋力低下、免疫低下、被毛の劣化 |

| 脂質(脂肪) | エネルギー源、皮膚・被毛の保護、ビタミン吸収 | 毛艶の低下、乾燥肌、疲労感 |

| 炭水化物 | エネルギー供給、腸内環境維持(食物繊維) | 体力低下、便秘、体重減少 |

| ビタミン | 代謝調整、免疫維持、抗酸化 | 成長不良、皮膚炎、老化促進 |

| ミネラル | 骨・歯の形成、神経・筋肉機能、体液バランス | 骨折、貧血、けいれん |

| 水 | 体温調整、老廃物排出、血流維持 | 脱水、腎障害、生命維持困難 |

この6つはそれぞれが支え合う関係にあります。たとえば脂質がビタミンの吸収を助け、ビタミンDがカルシウムを活かし、タンパク質が酵素やホルモンの材料になる。どれかひとつを強化しても、他が欠けていれば機能は発揮されません。栄養とは“チームプレー”なのです。

2-3|「栄養のバランス」とは、量の話ではない

「栄養バランス」という言葉を聞くと、「全部を同じくらい摂ればいい」と思いがちですが、実際にはそうではありません。重要なのは、“目的に合わせて最適な比率を保つこと”。筋肉を維持したい犬、皮膚ケアをしたい犬、シニア犬、ダイエット中の犬——それぞれに理想の栄養バランスは異なります。

犬のライフステージ別のざっくりした理想比率は、以下の通りです。

| ステージ | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 子犬期 | 高め(25〜30%) | 適度(12〜18%) | 少なめ | 成長と免疫のために高タンパ重視 |

| 成犬期 | 標準(20〜25%) | 標準(10〜15%) | 標準 | 活動量に応じて調整 |

| シニア期 | 消化性高い中タンパ(18〜22%) | 低〜中脂質 | 少なめ | 内臓への負担を減らす |

| 運動犬 | 高タンパ(30%前後) | 高脂質(15〜20%) | 少なめ | スタミナ維持と筋修復を重視 |

(※フードのパッケージ裏の「保証成分値」にある数値を目安に。)

ここで意識したいのは、「多ければ良い」ではなく、「その子に合っているか」です。同じタンパク質でも、アレルギー体質の犬には牛より魚や馬が合うこともあります。脂質も、若い犬にはエネルギー源になりますが、シニア期には膵臓や肝臓に負担になることも。

バランスとは、“その犬の生活リズム・年齢・体質”に合わせて、最適化することなのです。

2-4|犬の体は1日で変わらない。だからこそ“継続”が大切

健康的な食事の効果は、1日や2日で現れるものではありません。数週間、数か月かけて、少しずつ毛艶が戻り、便が安定し、体型が整っていく。「見えないところで体が入れ替わっている」と考えてください。

筋肉の細胞が入れ替わるのは約60日、皮膚のターンオーバーは約30日。つまり、今日のごはんが「来月の健康」をつくるのです。焦らず、正しい食事を“習慣”にすることが、いちばん確実な健康法です。

2-5|食材選びと調理で変わる“吸収率”

同じ栄養素でも、食材の種類や調理法によって吸収率は大きく変わります。たとえば、生のにんじんと茹でたにんじんでは、βカロテン(ビタミンA前駆体)の吸収率が3倍以上違います。また、脂溶性ビタミン(A・D・E・K)は、油と一緒に摂ることで吸収が飛躍的に上がります。

犬のごはんを作るときに心がけたいのは、「栄養を逃さず活かす調理」。

- 肉や魚は低温調理でアミノ酸を守る

- 野菜は茹で汁ごと活用する

- 油は酸化させず、良質なものを少量

- 水分をしっかり摂れる“スープ仕立て”にする

栄養の吸収を助ける工夫は、犬にとってもおいしさの向上につながります。

2-6|犬にとっての「栄養」とは、愛情そのもの

犬は、飼い主の手から受け取るごはんを通じて、愛情を感じています。それは単なる「食事」ではなく、「信頼」と「安心」の時間。だからこそ、私たちは栄養を“義務”ではなく、“絆を深める行為”として考えたいのです。

どんなに良い栄養設計のフードでも、「おいしいね」「よく食べたね」と声をかけてあげることで、犬の心は満たされます。それが、ホルモンや免疫にも良い影響を与えることが、科学的にもわかっています。栄養とは、「心」と「体」をつなぐ橋なのです。

2-7|まとめ:栄養とは“生きる力”そのもの

犬の健康を守る基本は、薬でもサプリでもありません。それは毎日のごはん、すなわち栄養の積み重ねです。

タンパク質は体をつくり、脂質はエネルギーを生み、炭水化物はスタミナを支え、ビタミンとミネラルは全体を調整し、水がそのすべてを巡らせる。

たった一度の食事ではなく、「365日の選択」が犬の未来をつくります。今日の一食が、明日の健康を決める——その意識があれば、もう“食の迷子”にはなりません。

第3章|タンパク質——“生命の材料”をどう選ぶか・どう活かすか

3-1|犬にとってタンパク質が最重要な理由

犬の体をつくる要素のうち、もっとも大きな割合を占めるのがタンパク質です。筋肉や内臓、皮膚、被毛、爪、そして免疫を担う白血球まで、すべてがタンパク質でできています。つまり、タンパク質の“質”と“量”が健康そのものを左右すると言っても過言ではありません。

犬はもともと肉食寄りの雑食動物であり、肉・魚などの動物性たんぱく質の消化吸収に優れています。

成長期には筋肉と骨格をつくり、成犬期には修復や代謝維持を、老犬期には筋力を保ち、免疫を守る。

犬の一生を支える根幹の栄養素が、このタンパク質なのです。

3-2|不足するとどうなる?——“静かに進む衰え”のサイン

タンパク質が不足しても、すぐに目に見える変化は起きません。しかし数週間、数ヵ月のうちに、次のようなサインが現れ始めます。

- 筋肉が落ち、散歩中に疲れやすくなる

- 被毛がパサつき、光沢がなくなる

- 傷の治りが遅く、皮膚炎を繰り返す

- 食欲や活力が低下し、元気がなくなる

- 感染症にかかりやすくなる

- 子犬では発育不良や体格のアンバランスが見られる

特に高齢犬では、吸収効率が下がるため、必要量を摂っていても「見かけ上の不足」になることがあります。筋肉量を維持するには、良質で消化しやすいタンパク質を選ぶことが大切です。

3-3|“量”だけではなく“質”で考える

タンパク質を評価するうえで重要なのが、「アミノ酸のバランス」と「消化吸収率」です。犬の体内では合成できない“必須アミノ酸”を十分に含む食材を、日々の食事で確保する必要があります。

主な必須アミノ酸(犬の場合)

リジン、メチオニン、フェニルアラニン、ロイシン、イソロイシン、スレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジン、アルギニン。

これらを自然に満たせるのが動物性タンパク質です。植物性たんぱくも有用ですが、単独ではバランスが不完全なことが多く、基本は動物性をベースに植物性を補助する形が理想です。

3-4|代表的なタンパク源とその特徴

| 食材 | 特徴・メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 鶏肉(胸肉・ささみ) | 高タンパ・低脂肪・消化吸収率が高い。運動犬やダイエット向き。 | 加熱でパサつくため、ゆで汁やスープに活用。 |

| 牛肉(赤身) | 鉄・亜鉛・B群豊富。スタミナ補給・貧血対策に。 | 脂肪分が多い部位は控えめに。 |

| 馬肉 | 高タンパ・低脂肪・低アレルゲン。 | 冷凍流通品が多いので解凍温度に注意。 |

| 魚(鮭・鱈・カツオ) | オメガ3脂肪酸が皮膚・関節に◎。 | 骨を必ず除く。 |

| 卵 | 完全栄養食品。ビタミン・ミネラルも豊富。 | 生卵はサルモネラリスク。加熱して与える。 |

| 豆腐・納豆など | 植物性タンパクの補助源。 | 消化に時間がかかる個体も。少量から。 |

👉 おすすめ組み合わせ例

- 鶏むね肉+鮭:筋力+皮膚ケア

- 馬肉+卵黄:成長期の体作り

- 豆腐+白身魚:シニア犬のやさしい消化設計

3-5|目的別・タンパク質の選び方

- 筋肉を増やしたい犬・スポーツ犬

→ 馬肉、鶏胸肉、魚類など、高タンパク質・低脂肪食材を中心に。

運動後は吸収が早い動物性タンパク質を与えると効果的です。 - 皮膚や被毛を美しく保ちたい犬

→ 魚(特に鮭・鰯)や卵黄を。オメガ3脂肪酸とビオチンで皮膚再生をサポート。 - シニア犬や内臓疾患のある犬

→ 消化吸収性を重視し、少量ずつこまめに。

茹でる・刻む・煮込むなどの調理で負担を軽減します。 - アレルギー体質の犬

→ 馬肉や魚など“新奇タンパク質”を選ぶ。鶏・牛・豚を避けて様子を見ましょう。

3-6|調理と保存のポイント——「栄養を逃さない」コツ

- 低温調理:茹でる、蒸す、煮るが基本。焼きすぎるとアミノ酸が変性します。

- ゆで汁活用:タンパク質の一部が溶け出すので、スープにして与えると◎。

- 冷凍保存:1食分ずつ小分け。自然解凍または湯煎で。電子レンジの加熱しすぎはNG。

- においを活かす:嗅覚刺激で食欲増進。香ばしさも“ごちそう”の一部です。

3-7|ありがちな失敗とリスク

- 「体にいいから」とトッピングしすぎる(総合栄養食のバランスを崩す)

- 腎臓病や肝臓疾患がある犬に高たんぱくを与えすぎる

- サプリでたんぱく質を補おうとする(吸収率が低く、腸に負担)

- 加熱しすぎて栄養を失う

→ 原則は「総合栄養食を主食にし、目的別に少量の良質タンパクを“足す”」こと。

3-8|あらしん堂おすすめタンパク質おやつ

あらしん堂では、「栄養」と「楽しみ」を両立できるおやつを厳選しています。食べる喜びが、健康の維持にもつながるように。

- 🐴 馬アキレス:高タンパク質・低脂肪。噛むことでストレス解消&歯みがき効果。

- 🐟 鮭チップ:良質なタンパク質とオメガ3を同時に。皮膚・被毛ケアにおすすめ。

- 🐓 鶏ささみ:良質なタンパク質・低脂肪で、消化にもよく、子犬からシニアまでオススメ。

これらを“トッピング”や“おやつ”として上手に使うことで、無理なくバランスを整えることができます。

3-9|まとめ:タンパク質は「命をつなぐ主役」

タンパク質は、犬の健康を守るための最も重要な栄養素。筋肉、皮膚、臓器、免疫——どれも毎日新しく作り変えられています。だからこそ、毎日の食事が未来の健康貯金になります。

完璧を目指す必要はありません。ただ「今日のごはんが、明日の元気を作っている」と意識するだけで、選ぶものが変わります。その積み重ねこそが、長生きの秘訣です。

第4章|脂質(脂肪)——エネルギーの主役と皮膚・被毛の守り手

4-1|脂質は「悪者」ではない——犬にとっての生命燃料

「脂肪を控えめに」と聞くと、健康的なイメージを持つ人は多いかもしれません。しかし、犬にとって脂質は最も効率の良いエネルギー源です。

1グラムあたり9kcalと、タンパク質や炭水化物(各4kcal)の約2倍のエネルギーを生み出します。犬はこの脂質をとても上手に使いこなす生き物で、筋肉を長時間動かすためのスタミナ源にもなっています。

また脂質は、体の表面を守る「皮膚のバリア機能」や「被毛の艶」、さらには「ホルモンの材料」「脂溶性ビタミン(A・D・E・K)」の吸収にも欠かせません。つまり、脂質は「見えないところで体を守る縁の下の力持ち」なのです。

4-2|不足するとどうなる?——乾燥・疲労・免疫低下のサイン

脂質が不足すると、体は次のようなサインを出します。

- 被毛がパサつき、艶がなくなる

- フケが出る、皮膚が乾いてかゆがる

- すぐ疲れて元気がなくなる

- 食欲はあるのに体重が増えない

- 傷の治りが遅い、皮膚炎を起こしやすい

これらは“老化”ではなく、単なる脂質不足であることも少なくありません。とくにダイエット中の犬や、手作り食で油を避けているケースで多く見られます。

脂質は「必要悪」ではなく、「必要栄養素」。足りない状態が続けば、体全体の調子が崩れ、

最終的には免疫力やホルモンバランスにまで影響を与えます。

4-3|過剰でも不足でもない“ちょうどいい脂”の考え方

脂質は、多すぎても少なすぎても問題です。与えすぎれば肥満や膵炎の原因になり、少なすぎれば体力低下・皮膚炎を招きます。ポイントは、“犬のライフステージ・活動量・体質”に合わせた設計です。

| 犬のタイプ | 理想的な脂質量(目安) | ポイント |

|---|---|---|

| 活発な成犬・運動犬 | 15〜20% | 高エネルギー燃料として重要。魚油で皮膚もケア。 |

| 一般的な成犬 | 10〜15% | バランス重視。総合栄養食で十分確保できる。 |

| シニア犬 | 8〜12% | 消化に負担がない範囲で。魚油で炎症を抑える。 |

| 肥満傾向の犬 | 6〜10% | 極端な脂質制限はNG。必要最低限の“良質脂”を維持。 |

(※フードの脂質量は「保証成分値」を参考に)

4-4|“脂の質”で変わる健康——オメガ3とオメガ6の黄金バランス

脂質の中身はすべて同じではありません。その違いを生むのが「脂肪酸の種類」です。

犬にとって重要なのは、特にオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸のバランス。この2つはどちらも体内で合成できないため、「必須脂肪酸」と呼ばれます。

| 種類 | 主な成分 | 効果 | 含まれる食品 |

|---|---|---|---|

| オメガ3 脂肪酸 | EPA、DHA、ALA | 抗炎症作用・皮膚改善・関節サポート | 鮭、イワシ、サバ、えごま油、亜麻仁油 |

| オメガ6 脂肪酸 | リノール酸、アラキドン酸 | 皮膚保護、細胞膜形成 | 鶏脂、大豆油、コーン油 |

オメガ3とオメガ6は、どちらも必要ですが、現代のフードはオメガ6が過剰になりがちです。この比率が崩れると、炎症が起こりやすくなり、皮膚トラブルやアレルギーが悪化することも。

理想は「オメガ6:オメガ3=5以下:1」を意識すること。魚由来のオメガ3をトッピングするだけでも、バランスはぐっと整います。

4-5|体質別の脂質設計——年齢と健康状態で変える

犬の脂質設計は、「どんな体質か」「どんな生活をしているか」で最適解が異なります。

- 活動量の多い犬・寒冷地の犬

→ 高脂質でOK。動物性脂肪を燃料にできる体質。魚油を加えれば皮膚トラブル予防にも。 - 皮膚・被毛に悩みがある犬

→ 鮭油やえごま油をプラス。オメガ3で炎症を抑える。数週間〜1ヵ月ほどで艶やが戻ります。 - シニア犬・肝臓や膵臓が弱い犬

→ 中鎖脂肪酸(MCTオイルなど)を少量。消化吸収が早く、臓器への負担が少ない。 - 肥満気味の犬

→ 脂質を減らすより「油の種類を変える」ことが大切。良質な魚油で代謝をサポートします。

4-6|油の選び方と保存——“酸化”は見えない敵

どんなに良質な油でも、酸化すれば毒に。酸化した油は活性酸素を発生させ、皮膚炎や肝機能障害の原因になります。

犬用の脂質ケアでは、次のポイントを必ず守りましょう。

- 開封後は1か月以内に使い切る

- 高温・直射日光を避け、冷暗所または冷蔵庫で保管

- 透明ボトルより遮光ボトルを選ぶ

- 魚油は熱に弱いので、ごはんに最後に混ぜる

また、酸化防止のためにビタミンEを一緒に摂るのもおすすめです。ナッツオイルや植物油にはビタミンEが含まれているものが多く、抗酸化作用で脂の劣化を防ぐことができます。

4-7|脂質がもたらす「心と体」の変化

脂質が適正に摂れている犬は、見た目にもわかります。被毛が柔らかく、肌がしっとりし、目に輝きがあります。また、脳の神経伝達やホルモンバランスを安定させる働きもあるため、精神的に落ち着きやすくなる傾向があるといわれています。

実際、オメガ3脂肪酸(EPA、DHA)は「セロトニン」の分泌を助けることがわかっており、不安やイライラを和らげる効果が報告されています。栄養とは、見た目の健康だけでなく、「心の健康」を育てるものでもあるのです。

4-8|あらしん堂おすすめ|脂質を“おいしく”摂る

脂質は、サプリメントで無理に補うよりも、自然な食材から摂るほうが安全で吸収も良好です。あらしん堂では、皮膚・被毛ケアに特化した「ぱきぱき秋鮭」をおすすめしています。

- 北海道産の天然鮭を使用

- 天然オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)を豊富に含有、栄養のある皮も練り込んでいます。

- 無添加・無着色

- 皮膚・被毛の潤いを守り、関節や免疫にもやさしい

「おいしいおやつ」がそのまま「健康ケア」になる——それが、あらしん堂が大切にしている栄養哲学です。

4-9|まとめ:脂質は“輝き”をつくる栄養

脂質は、単なるカロリー源ではありません。それは、犬の体と心を守る“天然の保湿剤”であり、

艶やかな被毛、しなやかな筋肉、そして明るい表情を生み出すエネルギーです。

「脂肪=悪い」という思い込みを手放して、“どんな脂を、どう摂るか”という質の視点を取り入れてみてください。

あなたの愛犬の毛並みが光を反射し、触れるたびにしっとりとしたぬくもりを感じるようになったとき、それは——栄養のバランスが整い、体が喜んでいる証拠です。

第5章|炭水化物——ほどよく“補助エネルギー”と腸内環境支援

5-1|炭水化物は「主役」ではなく、大切な「助演」

犬は本来、肉食寄りの雑食動物です。主なエネルギー源は、タンパク質や脂質から得ています。

したがって、炭水化物は犬にとって「欠かせない主役」ではなく、必要に応じて活躍する助演的な栄養素といえます。

少量の炭水化物は、効率よくエネルギーを補い、体温維持や脳の働きをサポートします。一方で摂りすぎると、余分な糖が脂肪として蓄積され、肥満や代謝トラブルを招くリスクもあります。

つまり、犬にとって理想的なのは「少しだけ取り入れる」こと。肉や魚を中心とした食事に、消化のよい炭水化物を“ほんの少し足す”くらいがちょうどよいと考えます。

5-2|炭水化物の主な役割

炭水化物を適量取り入れると、体の中では次のように働きます。

- すぐに使えるエネルギー:血糖として吸収され、短時間で活動の力に。

- 脳の栄養源:思考や学習を支えるエネルギー。しつけの集中力にも関係。

- 腸の健康維持:食物繊維が腸内細菌のエサとなり、便通や免疫を整える。

ただし、これらは「なくてはならない」ほどではありません。犬の体は、炭水化物が少なくてもタンパク質や脂質から「糖を作り出す(糖新生)」ことができるため、炭水化物を多く摂らなくても健康を維持できます。

5-3|炭水化物が不足・過剰のときに起こること

不足した場合

- 長時間の運動で疲れやすくなる

- 便が硬くなり、排便回数が減る

- 食物繊維が足りず腸内細菌が減る

(※ただし、通常の総合栄養食を与えていれば、炭水化物不足になることはほとんどありません。)

過剰な場合

- 肥満・糖代謝異常・血糖の乱高下

- 下痢・ガス・消化不良

- 活動量が少ないのにエネルギー過多になる

特に市販おやつや人間の食べ物(パン・ご飯・甘いお菓子)を多く与えると、エネルギーが余って体脂肪として蓄積されます。この状態が続くと、肥満だけでなく心臓・関節・すい臓への負担にもつながります。

5-4|犬に適した炭水化物の種類と量

犬に向く炭水化物は「消化しやすく、血糖を急激に上げないもの」です。

| 食材 | 特徴 | 与え方のコツ |

|---|---|---|

| さつまいも | 食物繊維が豊富で腸に優しい | 茹でてつぶし、皮を除く |

| かぼちゃ | βカロテン豊富で抗酸化作用 | 柔らかく煮てペースト状に |

| ジャガイモ | ビタミンCを含む | 加熱必須。冷ますと“レジスタントスターチ”が増えて整腸に◎ |

| オートミール | 血糖の上昇が緩やか | 少量をふやかして |

| 白米 | 消化は良いが栄養価は低い | 炭水化物源として最小限に |

👉 目安量

主食が総合栄養食(ドライフードやウェットフード)であれば、トッピングとして加える炭水化物は1日の食事量の5〜10%以内で十分、それ以上は与えすぎです。「ほんのひと口分」でも、腸内環境の改善や満足感に効果があります。

5-5|腸を整える「食物繊維」の力

炭水化物の中でも食物繊維は、犬の健康に大きく貢献します。とくに善玉菌を増やすオリゴ糖や水溶性繊維は、腸内免疫を強化し、便を安定させる働きがあります。

主な食物繊維源

- かぼちゃ・さつまいも・にんじん:やさしい甘みで腸にやさしい

- ごぼう・大根:便通改善(ただし加熱必須)

- りんご:ペクチンが善玉菌を育てる

ただし、摂りすぎると逆に栄養吸収を妨げるため、あくまで補助的に使うことがポイントです。

5-6|体質別・ライフステージ別の摂取目安

- 若くて活発な犬

→ 少量の炭水化物で運動後の回復をサポート。芋類やかぼちゃを少量。 - シニア犬

→ 消化に負担をかけないよう、柔らかく煮た野菜中心に。

水分を含ませることで自然な水分補給にもなる。 - 肥満・ダイエット中の犬

→ 炭水化物は極力減らし、たんぱく質と野菜中心に。

エネルギー源は脂質でまかなう方がリバウンドしにくい。 - 腸が弱い犬

→ 食物繊維の種類を選び、刺激の少ないさつまいもやオートミールを。

5-7|まとめ:炭水化物は“ほどほど”がちょうどいい

炭水化物は、犬の体に必要な栄養素のひとつですが、多くは要りません。肉と脂質からエネルギーを作れる犬にとっては、炭水化物はあくまで「助ける役割」なのです。

ポイントは——

- 主食(総合栄養食)で十分に足りる

- トッピングするなら5〜10%以内

- 消化しやすく、自然な食材を選ぶ

- 与えすぎると肥満と代謝低下を招く

“ちょっとだけ足す”ことが、腸を整え、心を落ち着かせる。それが、犬にとっての理想的な炭水化物との付き合い方です。

第6章|ビタミン——体の調律を担う“目に見えないサポーター”

6-1|ビタミンは「体のスイッチ」

タンパク質や脂質、炭水化物が「体を作る材料」だとすれば、ビタミンはその材料を正しく動かすスイッチです。

たとえば、筋肉を動かすために必要なエネルギー代謝、皮膚の再生、免疫細胞の働き、骨の成長、視覚や神経の維持——これらすべてにビタミンが関わっています。

ほんの少量でも大きな働きを持ちますが、体内で作ることができない、または作れてもごくわずかしか合成できないため、食事からの摂取が欠かせない栄養素です。

6-2|犬に必要なビタミンの種類と特徴

ビタミンは大きく「脂溶性ビタミン」と「水溶性ビタミン」に分けられます。脂溶性は体内に蓄積されやすく、過剰摂取に注意が必要。一方、水溶性は尿とともに排出されやすいため、毎日少しずつ補うことが大切です。

| 分類 | ビタミン | 主な働き | 不足すると | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 脂溶性 | A | 皮膚・粘膜・視覚の健康維持 | 皮膚の乾燥、夜盲症、免疫低下 | 肝臓・卵黄・にんじんに多い |

| D | カルシウム吸収、骨・歯の形成 | 骨の成長不良、骨折 | 日光浴でも合成されるが不足しやすい | |

| E | 抗酸化作用、老化防止、血流促進 | 細胞の酸化、筋肉の衰え | 魚油・植物油に多い | |

| K | 血液凝固、骨代謝 | 出血しやすくなる | 緑黄色野菜・肝臓に多い | |

| 水溶性 | B群(B1, B2, B6, B12など) | 代謝、神経・筋肉・皮膚の健康維持 | 食欲低下、皮膚炎、疲労 | 肉・魚・卵に多い |

| C | 抗酸化、免疫維持、ストレス緩和 | 免疫低下、疲れやすい | 犬は体内合成可能だが老犬は不足しがち |

6-3|ビタミン不足が起こす“静かな不調”

ビタミン不足は、すぐに症状が出るわけではありません。しかし、少しずつ体の中に「歪み」が生じていきます。

- 被毛のツヤがなくなる

- 傷や炎症の治りが遅くなる

- 食欲が落ちる

- 疲れやすくなる

- 感染症にかかりやすくなる

- シニア犬では筋肉や神経の衰えが早まる

このような変化が見られたら、単に「老化」と思わず、ビタミンの不足サインとして見直してみるとよいでしょう。

6-4|過剰摂取にも注意が必要

ビタミンの中でも脂溶性(A・D・E・K)は体内に蓄積されやすく、長期間にわたって過剰摂取すると、かえって健康を損なうことがあります。

代表的な過剰症状

- ビタミンA:骨の異常、関節の痛み、食欲不振

- ビタミンD:カルシウムが体内に蓄積し、腎臓や血管に負担

- ビタミンE:出血傾向、胃腸障害

そのため、ビタミンは「多ければよい」ではなく、フード全体の設計の中でバランスを取ることが重要です。

6-5|どんな食材から摂れるか

犬に必要なビタミンは、多くの食材に自然に含まれています。「何かを特別に足す」よりも、多様な食材を少しずつ取り入れることが基本です。

| 食材 | 主なビタミン | ポイント |

|---|---|---|

| 肝臓(レバー) | A・B群・K | 少量で多くのビタミン。与えすぎ注意。 |

| 鮭・イワシなどの魚 | D・E・B群 | オメガ3脂肪酸も摂れる。皮膚ケアに◎。 |

| 卵 | A・B群・D | 良質なたんぱくと同時にビタミン補給。加熱必須。 |

| にんじん、かぼちゃ | A(βカロテン)・C | 茹でて潰すと吸収率UP。 |

| ブロッコリー | C・K | 抗酸化と免疫サポート。軽く蒸して与える。 |

| 甘酒(米麹) | B群 | 腸内環境と代謝のサポートに。 |

👉 ワンポイント

「鮭+かぼちゃ+甘酒」のように、動物性と植物性を組み合わせると吸収率が高まります。

6-6|調理で失われやすいビタミンを守るコツ

ビタミンは熱や水に弱いものが多く、調理法によっては大部分が壊れてしまいます。せっかくの食材の力を活かすために、次の点を意識してみましょう。

- 長時間の加熱を避ける:軽く蒸す、茹でる程度で十分。

- ゆで汁を捨てない:水溶性ビタミンはスープに溶け出す。

- 油と一緒に摂る:A・D・E・Kは油で吸収率が上がる。

- 冷凍は栄養を閉じ込める:冷凍保存で酸化・劣化を防げる。

こうしたちょっとした工夫で、栄養吸収率は2〜3倍も変わります。

6-7|ライフステージ別のポイント

- 子犬期:成長に必要なA・D・Eをしっかり。総合栄養食で十分補える。

- 成犬期:代謝を助けるB群・Cを意識的に。疲労回復や免疫維持に◎。

- シニア期:抗酸化作用のあるE・Cを強化。老化スピードをゆるやかに。

特に高齢犬では、消化吸収能力が落ちるため、「少しずつ・継続的に」が鉄則です。

6-8|あらしん堂おすすめ|“自然のままのビタミン”を

あらしん堂では、サプリメントではなく「自然素材から摂るビタミン」を大切にしています。

- 🐟 ぱきぱき秋鮭:ビタミンD・Eを自然な形で。皮膚と被毛に輝きを。

6-9|まとめ:ビタミンは“目に見えない守り神”

ビタミンは、犬の体を整える“目に見えない守り神”です。不足してもすぐには気づけませんが、足りていれば体も心も安定します。「毛並みがきれい」「疲れにくい」「風邪をひかない」——そんな日々の小さな変化こそ、ビタミンの力の証です。

食事の中にほんの少し、色とりどりの食材を足すこと。それが、長く健やかに暮らすためのいちばん自然なビタミンケアです。

第7章|ミネラル——体の設計図を支える“微量でも不可欠な栄養”

7-1|ミネラルは“体を組み立てる職人”

犬の体を建物にたとえるなら、タンパク質は柱であり、ミネラルはその柱を支える“土台のボルト”のようなものです。ごくわずかな量しか必要としませんが、欠けると全体の構造がゆがみます。

骨や歯の形成、血液の生成、神経伝達、筋肉の収縮、体液バランスの調整——

ミネラルは生命活動を安定させる「設計図」と「メンテナンスツール」の両方を担っています。

7-2|犬にとって重要なミネラル一覧

犬に必要なミネラルは十数種類ありますが、特に重要なものを以下に整理します。

| ミネラル | 主な働き | 不足時の症状 | 含まれる食材 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| カルシウム(Ca) | 骨・歯の形成、神経伝達 | 骨折、関節の弱化、歩行異常 | 小魚、卵殻、乳製品、野菜 | リンとのバランスが重要(Ca:P=1.2〜1.5:1) |

| リン(P) | 骨・歯・エネルギー代謝 | 成長不良、骨の脆弱化 | 肉類、魚、卵 | カルシウムと協働。過剰注意。 |

| 鉄(Fe) | ヘモグロビン合成、酸素運搬 | 貧血、疲労、粘膜の蒼白 | レバー、赤身肉、魚 | ビタミンCと一緒に摂ると吸収率UP |

| 亜鉛(Zn) | 皮膚・被毛・免疫・味覚 | 皮膚炎、脱毛、食欲不振 | 牛肉、卵、魚、全粒穀物 | 老犬は吸収率が低下しやすい |

| 銅(Cu) | 鉄の代謝補助、被毛色素 | 被毛退色、貧血、免疫低下 | 肝臓、貝類、豆類 | 亜鉛とのバランスが大切 |

| マグネシウム(Mg) | 神経・筋肉の調整、心臓の働き | けいれん、興奮、不整脈 | 海藻、ナッツ、野菜 | 過剰は尿石リスクに |

| ナトリウム(Na) | 体液バランス、神経伝達 | 元気低下、けいれん、脱水 | 肉・魚・チーズ | 過剰は高血圧の原因 |

| カリウム(K) | 心臓・筋肉の働き、電解質調整 | 筋力低下、不整脈 | バナナ、じゃがいも、豆類 | 腎臓病の犬は注意 |

7-3|「足りない」だけでなく「多すぎ」も危険

ミネラルは、ほんの少しの過不足でも体調に影響します。特にサプリメントなどで補う場合は、過剰摂取にも気を配る必要があります。

不足しやすいケース

- 手作り食で肉ばかり使い、野菜を省いている

- 食欲不振や下痢が続き、吸収が落ちている

- シニア犬、妊娠中・授乳中で需要が高い

過剰になりやすいケース

- カルシウムを意識しすぎて卵殻やサプリを大量に足す

- 肝臓、腎臓が弱っているのにミネラルウォーターを常用

- 人間用サプリや塩分入りの食品を与える

ミネラルは多ければ多いほど良いものではなく、適量のバランスが命です。一つを強化すると別のミネラルが吸収されにくくなる——そんな「拮抗関係」があることも覚えておきましょう。

7-4|カルシウムとリンの黄金比を守る

特に重要なのが、カルシウムとリンのバランス。カルシウムが骨を作り、リンがその強度を高める役割を持っています。理想的な比率は カルシウム:リン=1.2〜1.5:1。

しかし、肉中心の食事ではリンが多くなり、骨や関節が脆くなることがあります。このアンバランスが長期化すると、「見た目は元気なのに、関節や背骨が弱くなる」ような状態に。

以下の対策が基本です。

- 総合栄養食をベースにすれば自然にバランスが保たれる

- 手作り食では小魚・卵殻パウダー・カルシウム入りサプリを少量加える

7-5|鉄と亜鉛——体の“再生力”を担うミネラル

鉄(Fe)

鉄は「酸素を運ぶ」ミネラル。足りなくなると貧血になり、疲れやすく、毛色がくすみがちになります。また、寒がりや無気力も鉄不足のサインです。

→鉄を多く含む食材

レバー・赤身肉・魚・卵黄など。ビタミンCを一緒に摂ると吸収率が上がるので、

「赤身肉+かぼちゃ」「レバー+ブロッコリー」などの組み合わせが理想的です。

亜鉛(Zn)

亜鉛は「皮膚と被毛の再生」に欠かせないミネラル。不足すると皮膚炎・脱毛・フケ・免疫低下が起こりやすくなります。犬の被毛や肌トラブルの背景には、亜鉛欠乏が隠れていることも少なくありません。

→亜鉛を多く含む食材

牛肉・豚レバー・卵・魚介類。ただし、吸収を阻害する成分(フィチン酸)が多い穀類とは分けて与えるのがおすすめです。

7-6|ナトリウムとカリウム——水分と電解質のバランスを整える

犬の体は約60%が水分で、その水を巡らせるのがナトリウムとカリウムの働きです。ナトリウムは体液を保ち、カリウムはその流れを調整する。2つがセットで動くことで、筋肉が収縮し、心臓が正しく動きます。

しかし、どちらも過剰・不足どちらも危険。

- ナトリウム不足 → 脱水、倦怠、筋肉のけいれん

- カリウム不足 → 不整脈、筋力低下

- 過剰摂取 → 腎臓・心臓への負担

総合栄養食を与えていれば通常は心配ありませんが、手作り食や塩分入りの人間食を与えている場合は要注意です。特に高齢犬や腎臓病の犬は、塩分コントロールが生命線になります。

7-7|シニア犬で気をつけたい「吸収率の低下」

年齢を重ねると、消化吸収機能がゆるやかに落ちていきます。同じ食事を与えていても、ミネラルの吸収率は若い頃の半分ほどになることも。

そのため、シニア犬では以下のことを意識しましょう。

- 吸収の良い動物性食材(魚・卵・レバー)を中心に

- 少量ずつ、加熱して柔らかく

- 水分と一緒に摂る

また、腎臓の働きが落ちている場合は、リンの摂取を抑えることも大切です。

7-8|あらしん堂おすすめ|自然のままの“ミネラルバランス”

あらしん堂では、犬の体に必要なミネラルを自然な形で摂れるおやつを選んでいます。

「おいしく食べて、自然に整う」——それが、あらしん堂の提案するミネラルケアの形です。

7-9|まとめ:小さな栄養が大きな健康をつくる

ミネラルは、ほんの微量でも体を支える見えない設計士。骨、血、神経、心臓、皮膚、筋肉——あらゆる生命活動の裏で働いています。サプリで一気に補うより、自然な食材から少しずつ摂るほうが、体はやさしく受け止めてくれます。

「ちょっとした偏りを整える」——それだけで、犬の体はぐっと軽やかに、強く、しなやかになります。ミネラルは、“見えないけれど確実に支えてくれる”栄養の要なのです。

第8章|水分——命をめぐらせる“透明な栄養”

8-1|水は「ただの水」ではない——生命の循環を支える栄養

犬の体の約60%は水でできています。血液もリンパ液も、細胞の中も外も、水が満たしています。

つまり「水が巡ること」=「生命が機能すること」なのです。

私たちは“食べる栄養”ばかりに目を向けがちですが、水こそが、すべての栄養を運び、老廃物を流し、体温を整える“透明な栄養”です。足りなくなると、どんなに良いフードを食べても栄養は巡りません。

8-2|水の主な役割

犬の体の中で、水は24時間休むことなく働いています。その主な役割を整理すると次の通りです。

- 体温の調整:犬は汗ではなく、呼吸と舌からの蒸散(パンティング)で熱を放出。

- 栄養の運搬:血液に乗って酸素・栄養を全身へ。

- 老廃物の排出:尿や便、汗腺から不要物を外へ出す。

- 関節の潤滑:骨の摩擦を防ぎ、動きをスムーズに。

- 消化と吸収:胃腸内で食べ物を柔らかくし、栄養を吸収しやすくする。

犬が水を失うことは、体全体のバランスを失うことと同じ。水分不足は“沈黙のストレス”として、じわじわ体を蝕みます。

8-3|水分不足で起きる変化と危険

脱水は、最も軽く見られがちなトラブルですが、命に関わることもあります。

軽度の脱水(体水分の3〜5%減)

- 口や鼻が乾く

- 元気がない・食欲が落ちる

- 尿の色が濃い・回数が減る

中程度(5〜8%減)

- 皮膚をつまんでも戻りが遅い

- 歯ぐきが乾いてベタつく

- 体温が上がる・心拍数が上がる

重度(10%以上減)

- 倒れる、けいれん、意識障害

- 腎不全・循環不全を起こす危険

特に夏場や運動後、シニア犬、腎臓や心臓が弱い犬は注意が必要です。ほんの少しの水分不足が、臓器へのダメージにつながることもあります。

8-4|犬が自分で“十分に飲まない”理由

犬は人間のように「のどが渇いたから飲む」という本能が弱く、体が乾いても気づきにくいといわれています。とくに以下のケースでは、飲水量が不足しがちです。

- シニア犬(代謝・感覚の低下)

- 冬場(空気が乾燥しても暑く感じない)

- 腎臓、心臓疾患で塩分制限中

- ドライフード中心の食事(含水率10%以下)

そのため、「飲まないなら、食べながら飲ませる」という発想が大切です。

8-5|上手な水分補給の工夫

- ウェットフードやスープ仕立てに

→ 食事の中で自然に摂取できるようにする。

例:ささみスープ、鮭のゆで汁、甘酒+水のブレンドなど。 - 常に清潔な水を用意

→ 水のお皿は1日2回以上洗浄。

においがつくと飲まなくなるので、陶器やステンレスがおすすめ。 - 複数の場所に水を置く

→ 老犬や多頭飼いの場合、移動の負担を減らす。 - 温度の調整

→ 夏はぬるめの冷水、冬は常温水。冷たすぎると胃腸に負担。 - 味や香りをつける

→ 鶏スープ、ヤギミルク、甘酒などで風味づけすると飲みやすくなる。

「水を飲ませる」のではなく、「飲みたくなる環境を作る」ことがポイントです。

8-6|フードの種類による水分量の違い

| フードタイプ | 含水率 | 水分補給の工夫 |

|---|---|---|

| ドライフード | 約10% | 食後にスープを少量足す。ウェットトッピングも◎。 |

| セミモイスト | 約25〜30% | 補水量はやや少なくてもOK。 |

| ウェットフード | 約70〜80% | 自然に水分補給ができる。飲水量が少ない犬に最適。 |

| 手作り食 | 調理法による | 茹で汁・スープをそのまま利用。 |

👉 理想的な水分摂取量の目安

体重1kgあたり、およそ50〜60ml/日。

(例)5kgの犬なら250〜300ml程度が目安です。

ウェットフードを併用する場合は、その分飲水量が減っても問題ありません。

8-7|季節・年齢・体調で変わる“水分設計”

- 夏:体温が上昇し、蒸散(パンティング)が増える。スープや氷を活用。

- 冬:暖房で空気が乾燥。常温水をこまめに。

- シニア犬:代謝低下により脱水リスク増。風味をつけて誘導。

- 腎臓病の犬:水を制限せず、むしろ積極的に与える。

- 心臓病の犬:塩分制限下でバランスを確認。主治医と相談。

体調や季節で、理想の“水分設計”は変わります。飼い主が意識して、毎日の飲水量を観察することが何よりのケアです。

8-8|水の質にも気を配る

犬の体はデリケートです。人間が飲める水であれば基本的に問題ありませんが、次の点を意識するとより安心です。

- 硬度は中程度〜軟水が◎(硬水はミネラル過多で尿石リスク)

- 塩素臭が強い場合は沸騰・冷却で除去

- ミネラルウォーターを与える場合は銘柄選びに注意

→ カルシウム・マグネシウムが多い硬水は避ける

また、ペットボトルの水を使用する場合も、開封後は24時間以内に使い切るのが理想です。

8-9|あらしん堂おすすめ|“おいしく飲める水分補給”

あらしん堂の肉類おやつは、無添加・無着色でダブル乾燥したものです。それをお湯で戻して、スープごと食べさせてあげると、水飲みが苦手な子でも水分+栄養を同時に摂ることができます。

「水を飲まない子に“飲ませる”のではなく、“食べて摂らせる”」——それが、あらしん堂の考える優しい補水ケアです。

8-10|まとめ:水は“命を運ぶ栄養”

水は、すべての栄養の運び手。体温を整え、血を巡らせ、心臓や腎臓を休ませる、最も基本で最も大切な栄養素です。

不足してもすぐに見えないぶん、意識的に補うことが健康長寿の鍵。食べる・飲む・感じる——どんな形でも、水が体の中をきれいに巡っていることが、犬の“生きる力”そのものを支えています。

今日も、愛犬の水皿をそっとのぞいてみてください。その一杯が、明日の笑顔をつくっています。

第9章|栄養バランスをとる3つのステップ——愛犬の体を“整える食事設計”

9-1|栄養を「全部そろえる」ことが目的ではない

ここまで紹介してきたように、犬の健康には多様な栄養素が必要です。しかし、毎日完璧にすべてをそろえることが目的ではありません。大切なのは、「全体のバランスをおおまかに保つこと」です。

犬の体は1〜2日の栄養差をすぐに取り戻せる柔軟性を持っています。つまり、1回の食事で足りないものがあっても、数日単位で整えていけば問題ありません。“足りないかも”を焦るより、“偏らないように”を意識することが、健康長寿のいちばん確実な近道です。

9-2|ステップ① 主食の「総合栄養食」を軸にする

犬の食事の中心にすべきは、やはり総合栄養食です。これは、AAFCO(米国飼料検査官協会)やFEDIAF(欧州ペットフード工業会)の基準に基づいて、必要な栄養素をすべて含むよう設計されたフードのこと。主食を総合栄養食にしておけば、日常の栄養バランスの8〜9割は自然に整います。

ただし、総合栄養食にも“質の違い”があります。

選ぶときのポイント

- 第一原料が「肉」または「魚」になっているか

- 人工添加物・着色料が少ないか

- ライフステージ(子犬・成犬・シニア)に合っているか

- アレルギーに配慮されているか

また、「同じフードをずっと食べ続ける」のも避けたいところ。年齢・季節・活動量の変化に応じて、半年〜1年に一度は見直すことをおすすめします。

総合栄養食について、その選び方等のご参考ブログはこちらです。

犬の健康を考えた総合栄養食の選び方とポイント

総合栄養食の良し悪し、具体的な比較

9-3|ステップ② 補助食・トッピングで“足りないところを少し足す”

次に、主食だけでは補いきれない栄養素を、トッピング(副食)で少しだけプラスします。犬にとって最も理想的なのは、“少しの自然食材”を加えること。お皿の上にほんのひと口、食材を添えるだけで、驚くほど体の調子が変わります。

目的別トッピング例

| ケアしたいこと | 向いている食材・おやつ | 主な栄養素 |

|---|---|---|

| 被毛・皮膚 | 鮭チップ、亜麻仁油、卵黄 | オメガ3脂肪酸、ビタミンE |

| 腸内環境 | 甘酒クッキー、さつまいも、ヨーグルト | 食物繊維、オリゴ糖、乳酸菌 |

| 関節ケア | 鶏軟骨、鮭スープ | コラーゲン、カルシウム、D |

| 老化防止 | かぼちゃ、ブロッコリー、ベリー類 | βカロテン、ビタミンC |

| 免疫アップ | 馬アキレス、レバー | 鉄、亜鉛、ビタミンB群 |

👉 トッピングは全体の10%以内に。

栄養強化のつもりで増やしすぎると、かえってカロリーオーバーや栄養バランスの崩れを招きます。

9-4|ステップ③ 季節と年齢に合わせて“動的なバランス”をとる

犬の栄養バランスは固定されたものではなく、季節や年齢、体調によって変化する生きたバランスです。

季節ごとの調整ポイント

| 季節 | 栄養の工夫 | 補足 |

|---|---|---|

| 春 | 新陳代謝アップ。ビタミンB群・Eを意識 | 抜け毛期の皮膚ケアにも◎ |

| 夏 | 水分・ミネラル補給を重視 | 甘酒、さつまいも、スープで補水 |

| 秋 | 食欲の秋。脂質とたんぱく質で体づくり | 冬の冷え対策に備える |

| 冬 | 代謝維持のために脂質を適度にプラス | 鮭チップや卵黄など温かい脂を |

年齢による調整

| ライフステージ | 栄養設計のポイント |

|---|---|

| 子犬 | 成長期。高たんぱく・高カロリー・カルシウム必須。 |

| 成犬 | 維持期。活動量と体型に合わせたバランス重視。 |

| シニア | 消化吸収力が落ちるため、低脂肪・高たんぱく・ビタミンE・C強化。 |

「若いころのまま」ではなく、「今の体に合わせて変える」こと。これが、長寿犬を育てる最大のコツです。

9-5|“1週間単位”で見る、ゆるやかなバランス管理

栄養バランスを考えるときは、1食ごとではなく1週間単位で。1日の中で少し偏っても、他の日で補えばOKです。

たとえば——

- 月曜:鮭チップでオメガ3をプラス

- 水曜:かぼちゃトッピングでビタミンA補給

- 金曜:甘酒クッキーで腸内ケア

- 日曜:おやつに馬アキレスで鉄・亜鉛チャージ

こうして“ゆるやかに整える”ことで、食事がストレスではなく、楽しみに変わっていきます。

9-6|手作り食を取り入れるときの注意点

手作り食は、食材を選べる自由があり、愛情を伝える手段にもなります。しかし、栄養の過不足が起こりやすいのが難点です。

手作り食を取り入れる場合は次を意識しましょう。

- 主食を「総合栄養食」にして、トッピングとして使う

- カルシウム・リンの比率(1.2〜1.5:1)を守る

- 脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の過剰に注意

- “毎日同じ材料”を避け、週単位で変化をつける

また、犬用の栄養補助パウダー(ビタミン・ミネラルブレンド)を少量足すと、不足リスクを軽減できます。

9-8|まとめ:バランスとは“整える心”

犬の栄養バランスとは、数字で管理するものではなく、愛犬の体調を感じ取りながら整えていく心のバランスです。今日食べたもの、便の状態、毛のツヤ、目の輝き——そのひとつひとつが、「今の栄養状態」を教えてくれます。

完璧を目指さず、心をこめて“ちょっと整える”。それで十分。愛犬の健康は、毎日の小さな気づきと、あなたの手のひらから生まれる食事に支えられています。

第10章|まとめ——愛犬を“栄養で守る”ということ

10-1|食べることは、生きること

私たち人間と同じように、犬にとって「食べること」は、単なる栄養補給ではなく、“生きる行為そのもの”です。一口ごとに体がつくられ、血が巡り、心が落ち着く。食事は毎日のリズムを整え、愛犬の感情や体調を映し出す鏡でもあります。

「今日はあまり食べないな」「最近よく水を飲むようになった」——

そんな小さな変化の中に、体のサインが隠れています。だからこそ、食事を通して体を観察し、守ることが飼い主の愛情のかたちなのです。

10-2|栄養の基本は「バランス」と「継続」

これまでの章で学んできたように、犬の健康を支える栄養素は実に多様です。たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、そして水。どれも欠けてはいけませんが、多すぎてもいけません。

理想は、「多様だけれど、過剰ではない」食事。

バランスを取ることは難しそうに聞こえますが、実際は「良い主食を選び、ちょっとだけ自然な食材を足す」——それで十分です。

そして何より大切なのは、続けること。

完璧を目指すより、「昨日より少し整える」気持ちがあれば、愛犬の体はゆっくりと、確実に変わっていきます。

10-3|“与えること”は“見守ること”

食事の時間は、愛犬にとって一日の中でもっとも幸せな瞬間です。その幸せを見守る飼い主のまなざしこそが、栄養の一部だと言ってもいいでしょう。

ただ食べさせるのではなく、「どう食べるか」「どんな表情で食べるか」を見てあげてください。

・噛むスピード

・飲み込む力

・好き嫌いの変化

・お皿を舐めるように食べるかどうか

それらはすべて、健康状態のサインです。食べ方を観察すること=健康診断の第一歩。犬は言葉を話せないぶん、食事の姿がいちばん雄弁に“今”を語ってくれます。

10-4|年齢とともに変わる、栄養のかたち

犬の一生は、季節のように変化します。

- 子犬のころは、栄養を吸い取るように成長し

- 成犬のころは、活動に合わせてバランスを保ち

- シニアになれば、体を守るやさしい食事が必要になる

年齢とともに必要な栄養は変わりますが、変わらないのは「飼い主の観察と愛情」です。

若いころのように勢いよく食べなくても、柔らかく温かいスープを少しずつ味わう姿には、別の豊かさがあります。栄養は、年齢を重ねた犬の「 dignified life(尊厳ある暮らし)」を支えるものでもあるのです。

10-5|心の健康も“栄養”で守れる

食事は、体だけでなく心にも影響します。良質な脂質(オメガ3)やビタミンB群は、神経を安定させ、

ストレスを和らげる作用を持っています。

愛犬の心が落ち着かないとき、吠えや不安が増えたとき——

「栄養の偏り」が背景にあることも少なくありません。だからこそ、食事はトレーニングやしつけの土台でもあります。

ごはんで満たされた犬は、人の声を受け止める余裕を持てる。健康な心は、健康な食から生まれるのです。

10-6|“命をつなぐお買い物”という考え方

あらしん堂は、「命をつなぐお買い物」というテーマを大切にしています。犬の健康を守る食事を選ぶことが、同時に保護犬・保護猫の命を支える行動につながっていく。

それは、ただの買い物ではありません。食べることが支援になり、おやつのひとつが、誰かの生きる力に変わる。この「つながり」が、食と命をやさしく循環させる仕組みです。

私たちは、犬を“ペット”ではなく、同じ時間を生きる家族の一員として考えています。

だからこそ、素材・栄養・寄付のすべてを「誠実」に選び抜いています。

健康を守ることは、特別なことではありません。日々の食事を少し丁寧に考え、「このひと口が、うちの子の明日をつくる」と信じること。その思いが積み重なるほど、犬は安心し、表情が変わります。

艶のある毛並み、穏やかなまなざし、軽やかな足取り——それらは、栄養が行き届いた体のサインです。

もし迷ったときは、どうぞあらしん堂を思い出してください。無添加・無着色・素材そのままのやさしいおやつが、あなたと愛犬の毎日を少しだけ豊かにします。

10-8|未来へ——「栄養」というバトンをつなぐ

食事は、今日の健康をつくるだけでなく、未来の命へとつながる“バトン”でもあります。愛犬の体にやさしい選択を重ねることは、すべての犬たちが健康に暮らせる世界をつくること。

その輪が広がれば、「食べること=命を守ること」が当たり前になる日がきっと来ます。あらしん堂はこれからも、そんな未来のために、犬の栄養と幸せの橋渡しをしていきます。

10-9|最後に

食事は、いちばん身近な“愛のかたち”。愛犬にとって、ごはんを用意してくれるあなたは、

世界でいちばん信頼できる存在です。どうか、焦らず、楽しみながら、今日も一緒に「おいしいね」と笑ってください。

その笑顔こそが、最高の栄養です。——すべての犬と飼い主に、健やかな明日を。

あなたの愛を他の子にも

愛のかけらプロジェクトに参加してください。あらしん堂でお買い物をすると、保護犬・保護猫の支援になります。

あなたの“お買い物”が、誰かの“いのち”を救う。

飼い主の愛を失った子たちに、もう一度ぬくもりを。 あらしん堂では、売上の一部を保護犬・保護猫の支援に役立てています。 「命をつなぐお買い物」に、あなたも参加しませんか?